生活環境講座

はじめに

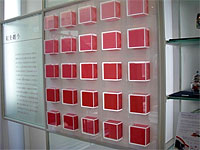

先日、一般社団法人日本家政学会関東支部主催の見学会に行ってきました。南青山にある「伊勢半本店 紅ミュージアム」の見学と「紅」体験です。

伊勢半本店は江戸時代(文政8年(1825))から続く最後の紅屋で、日本の伝統的な紅を当時の製法で作り続けているそうです。良質の紅は玉虫色の光沢を放ち、水に溶かすと真赤になります。この玉虫色に輝く伝統的な紅を製造できるのは、ここだけだそうです。

紅の道

実践女子大学生活科学部生活環境学科のホームページの生活環境講座第15回で述べましたように、江戸時代の紅花の産地は山形(羽州)です。花を摘み、花弁を洗い、発酵させ、臼に入れて搗き(つき)、団子状に丸めて平たくして天日で干せば紅餅の完成です。羽州一帯で生産された紅餅は、最上川を使って、坂田に集め、ここから廻船に積み替えて越前敦賀まで運び、ここから陸路で琵琶湖北岸に運び、再び船で琵琶湖を渡り、大津まで運び、大津からは淀川を使って京都まで運び、たくさんの女性たちを美しく着飾ることに貢献したのです。

実践女子大学生活科学部生活環境学科のホームページの生活環境講座第15回で述べましたように、江戸時代の紅花の産地は山形(羽州)です。花を摘み、花弁を洗い、発酵させ、臼に入れて搗き(つき)、団子状に丸めて平たくして天日で干せば紅餅の完成です。羽州一帯で生産された紅餅は、最上川を使って、坂田に集め、ここから廻船に積み替えて越前敦賀まで運び、ここから陸路で琵琶湖北岸に運び、再び船で琵琶湖を渡り、大津まで運び、大津からは淀川を使って京都まで運び、たくさんの女性たちを美しく着飾ることに貢献したのです。

古代の紅

飛鳥・奈良時代から化粧に紅を用いていたということは、高松塚の壁画や正倉院の「鳥毛立女屏風(とりげだちおんなびょうぶ)」に見られる、赤々としたほお紅や真っ赤に塗られた口紅からもわかります。ベニバナや紅については万葉集にもたくさん詠われていて、紅をほお紅として使っていたことを想像させる歌や、紅の深染(こぞめ)、濃染(こそめ)、薄染(うすそめ)などの言葉から、衣に使う場合は、いろいろな色に染めていたことがわかりますし、紅は移ろうものそ、、、などという表現から、紅は退色しやすい、堅ろうでないことが読み取れます。

飛鳥・奈良時代から化粧に紅を用いていたということは、高松塚の壁画や正倉院の「鳥毛立女屏風(とりげだちおんなびょうぶ)」に見られる、赤々としたほお紅や真っ赤に塗られた口紅からもわかります。ベニバナや紅については万葉集にもたくさん詠われていて、紅をほお紅として使っていたことを想像させる歌や、紅の深染(こぞめ)、濃染(こそめ)、薄染(うすそめ)などの言葉から、衣に使う場合は、いろいろな色に染めていたことがわかりますし、紅は移ろうものそ、、、などという表現から、紅は退色しやすい、堅ろうでないことが読み取れます。

化粧品としての紅

紅花は、六世紀後半には日本で栽培されていたと思われますが、大量に栽培されるようになったのは、近世に入ってからです。紅は収量が生花の0.3%と大変少なかったので、紅一匁(いちもんめ)金一匁と言われたように、金と同等の価値があるたいへん高価な物として取り引きされていました。江戸時代の初期には羽州には紅花大尽と呼ばれる紅花問屋がありました。江戸では、270年の江戸時代の間に、口紅、ほお紅、爪紅などの紅化粧に、紅を薄く塗ったり、まったく塗らなかったり、濃く緑色に発色するくらいに塗ったりと様々な流行があったことがわかっています。

紅花は、六世紀後半には日本で栽培されていたと思われますが、大量に栽培されるようになったのは、近世に入ってからです。紅は収量が生花の0.3%と大変少なかったので、紅一匁(いちもんめ)金一匁と言われたように、金と同等の価値があるたいへん高価な物として取り引きされていました。江戸時代の初期には羽州には紅花大尽と呼ばれる紅花問屋がありました。江戸では、270年の江戸時代の間に、口紅、ほお紅、爪紅などの紅化粧に、紅を薄く塗ったり、まったく塗らなかったり、濃く緑色に発色するくらいに塗ったりと様々な流行があったことがわかっています。

衣服は人間が生きていくために体温保持という面で必要な物ですが、人間は豊かになると、単に着るという人間と自然環境との身体的、生理的機能だけを求めるのではなく、装うという人間と社会環境との精神的、心理的機能を求める心があるということは、今も昔も変わらないことがわかります。

魔よけとしての紅

染色によって施される色は象徴的な意味も持っていました。例えば赤色は神の象徴として神聖視されていました。もっともこの時の赤色は赤土で鉱物染料(顔料)ですけれど。魔よけとしても信仰されていました。特に紅花染めは魔よけ、悪病よけの効果があるとされ、死亡率の高かった乳児の衣服、産着、お守りなどに使用されていました。乳児の額に紅をつけたり、口紅やほお紅をさすのも魔よけの意味があります。

染色によって施される色は象徴的な意味も持っていました。例えば赤色は神の象徴として神聖視されていました。もっともこの時の赤色は赤土で鉱物染料(顔料)ですけれど。魔よけとしても信仰されていました。特に紅花染めは魔よけ、悪病よけの効果があるとされ、死亡率の高かった乳児の衣服、産着、お守りなどに使用されていました。乳児の額に紅をつけたり、口紅やほお紅をさすのも魔よけの意味があります。

江戸時代に疱瘡や麻疹といった伝染病が大流行した際には、赤摺り(紅摺り)のまじない絵がとぶように売れたそうです。赤一色で描いた疱瘡絵やお札を部屋に飾るなどして、厄神を退け、病気治癒を願ったのです。

草木染めのことを調べていくと、かつての天然染料は衣生活だけではなく、生活全体に関わっていたことがわかります。 (H. G.)

参考図書:

高橋雅夫,「化粧ものがたり 赤・白・黒の世界」, 雄山閣出版, 1997

金子晋,「よみがえった古代の色」, 学生社, 1990

牛腸ヒロミ,「ものとして、心としての衣服」, 放送大学教育振興会, 2011

伊勢半本店 紅ミュージアム資料―紅の歴史・紅の文化を知る―

- 第1回「カラーユニバーサルデザイン」槙究教授

- 第2回「地球温暖化」城島栄一郎教授

- 第3回「衣服が雨に濡れるとはどういうことか」山崎和彦教授

- 第4回「街を見る 建築を見る」高田典夫教授

- 第5回「洗濯の第一歩 〜汚れとの出会い〜」牛腸ヒロミ教授

- 第6回「日野市役所とのコラボレーション」塚原肇教授

- 第7回「歩きたくなる街」橘弘志准教授

- 第8回「静電気はいやだ!」鎌田佳伸教授

- 第9回「鍛えてますか?」佐藤健准教授

- 第10回「痕跡というデザインのヒント」槙究教授

- 第11回「地球温暖化−II」城島栄一郎教授

- 第12回「反応時間を計る」山崎和彦教授

- 第13回「デザインに正解はない」高田典夫教授

- 第14回「だから実験はおもしろい!」鎌田佳伸教授

- 第15回「紅花の里と紅花染め」牛腸ヒロミ教授

- 第16回「形と色の不思議」塚原肇教授

- 第17回「和室のチカラ」橘弘志准教授

- 第18回「国際文字としてのピクトグラム」佐藤健准教授

- 第19回「逆転の発想 2題」槙究教授

- 第20回「子どもの成長と衣服」高部啓子教授

- 第21回「原発事故と放射能〜放射線と放射能を表す単位〜」城島栄一郎教授

- 第22回「ミニジャッキを自作する&ハンモックに関する考察」山崎和彦教授

- 第23回「まちづくりはひとづくりから・・・」高田典夫教授

- 第24回「再び“紅花”です」牛腸ヒロミ教授

- 第25回「生きものがたり」塚原肇教授

- 第26回「せっかくこの学科にいるのだから・・・」高田典夫教授

- 第27回「米国西海岸に見るこれからのライフスタイル」大川知子准教授

- 第28回「炊飯を通じて思うこと」山崎和彦教授

- 第29回「高校教師と高校生の制服に対する意識調査」川上梅教授

- 第30回「夏対策は、ユニバーサルにあらず?」佐藤健教授

- 第31回「北欧からの学び」橘弘志教授

- 第32回「高分子材料にふれること」加藤木秀章専任講師