新潟県十日町市 × 実践女子大学 共同プロジェクト

「学び」を軸とした地域構築の実践

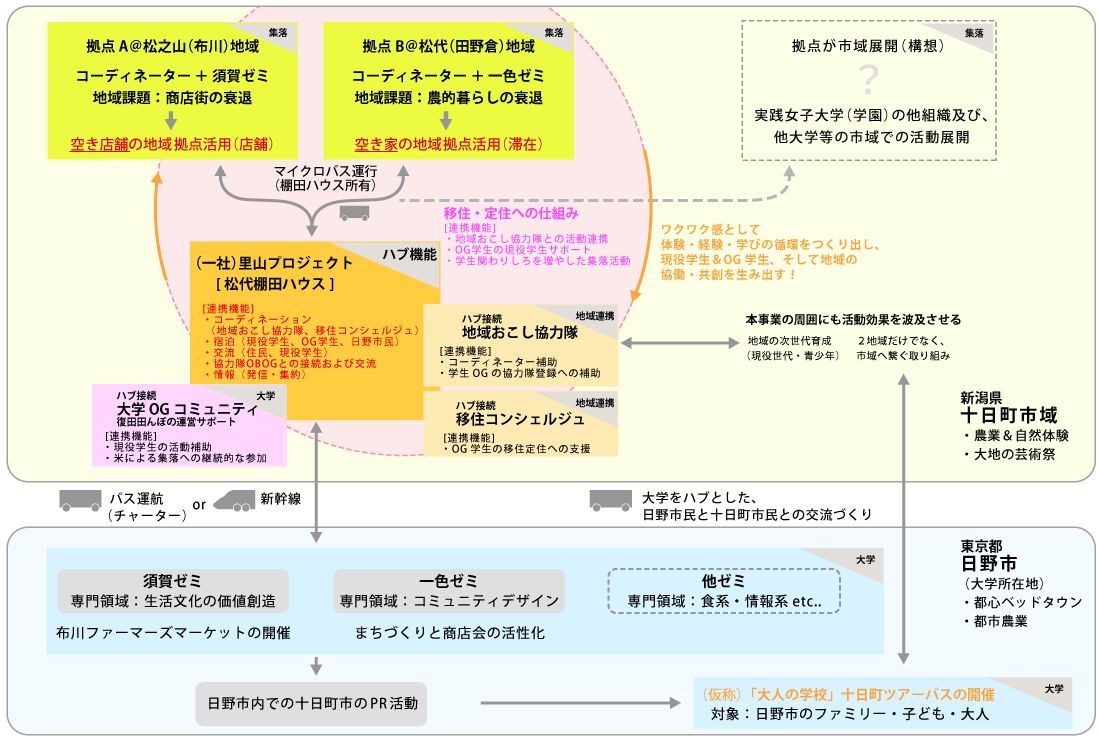

(一社)里山プロジェクトを地域のハブとし、

2つのゼミが棚田を中心とした農的暮らしを教育資源として、

地域の交流と関係人口をつくり、移住定住に繋ぐ取り組み

「学び」を軸とした地域構築の実践プロジェクトとは

本プロジェクトは、十日町市をフィールドに、(一社)里山プロジェクトを地域のハブとし、2つのゼミが棚田を中心とした農的暮らしを教育資源として、地域の交流と関係人口をつくり、移住定住に繋ぐ取り組みです。総務省「大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクト(ふるさとミライカレッジ)のモデル実証事業」(国費事業)に採択されました。

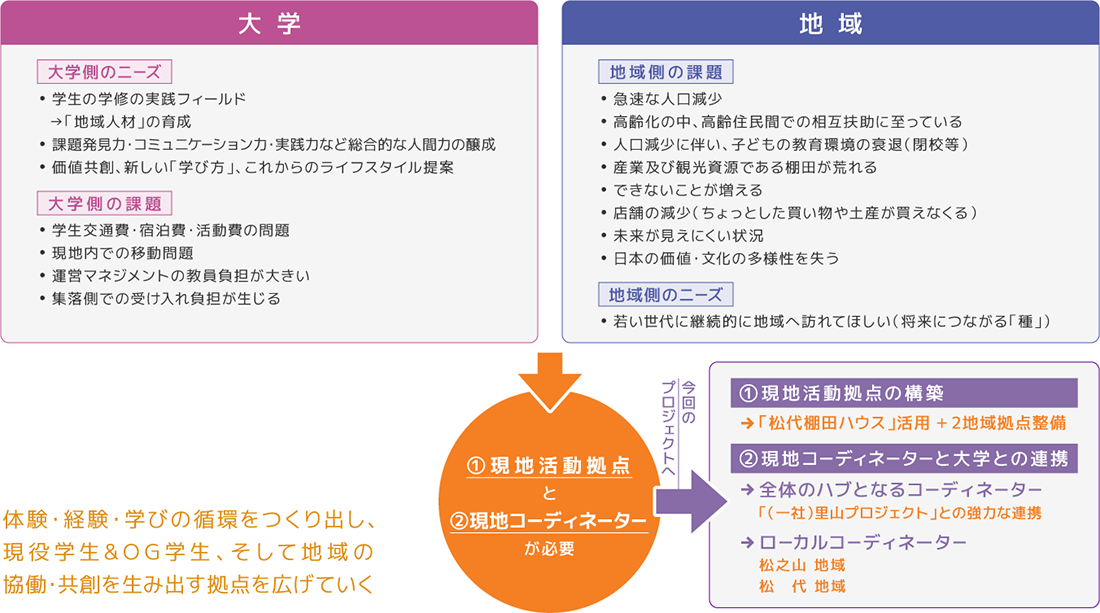

プロジェクトが解決する課題

課題&ニーズを踏まえたまとめとして

プロジェクト内容

松之山地域 布川地区

地域・生活文化研究室(以下、須賀ゼミ)が関わる松之山地域では、空き店舗を活用した、地域の拠点づくりを行います。

松之山では、地元で長年愛されてきたお菓子屋さんや日用品を扱うお店の閉店などが相次ぎ、まちが寂しくなっています。そこで、今回のプロジェクトでは、松之山の中心地にある空き店舗を利用させていただき、「松之山ふるさとマルシェ」をスタートさせます。

一色ゼミの力を借りながら、人が集いたくなるよう整備し、須賀ゼミが行っている「布川ファーマーズマーケット」のスタイルを活かし、「農業への感謝」「推しの場所紹介」「土地の思いの復刻」の3つをテーマに、学生発案のイベントで賑わいを作り出します。

最終的には、松之山地域の「地域おこし協力隊」が日常的に使う場所にして、須賀ゼミの季節イベントと、地域おこし協力隊による恒常的な活用の好循環が回り、地元の人が立ち寄りたくなる仕組みを作ることが狙いです。土地の人に愛され、ふるさとへの思いをつなぐ拠点となることを目指します。

松代地域 田野倉集落

コミュニティデザイン研究室(以下、一色ゼミ)では、今年度より田野倉地区での地域連携活動を本格的に始動します。活動の拠点として、集落に残る貴重なの空き家(旧長吉・現渡辺管理)をお借りし、学生や集落に関わる人々が滞在・活動できるよう修繕・整備を進めています。

今後は、盆踊りや秋の収穫体験など、田野倉に根ざした「農的な暮らし」や伝統行事を通じて、学生が地域の暮らしを学ぶ機会を設ける予定です。また、こうした体験や学びを発信することで、田野倉の魅力を地域の外へも発信していき、交流人口だけでなく、関係の拡大や地域のファンづくりにも取り組んでまいります。

本活動は、十日町市と本学との包括連携協定、そして総務省の地域課題解決プロジェクトの支援を受けた新たな試みです。今後、地域の皆さまと連携しながら、田野倉の力になれる活動を積み重ねていきたいと考えています。

これまでの取り組み

松之山地域 布川地区

須賀研究室 (実践女子大学)

松之山布川地区は9集落で全世帯数は80世帯あまり。生活文化の価値に着眼して地域活性化に関わる須賀ゼミでは、地方創生の実践フィールドを求めて、2015年の大地の芸術祭をきっかけとして、布川地区での活動をスタートさせた。

「学生さんが来てくれるだけで地域が明るくなる」という言葉に支えられて、集落支援を基本の柱として活動を続けている。また、大学キャンパスのある東京都日野市と布川をつなぐ活動として、「布川ファーマーズマーケット」の開催を定例化。季節の農産物の販売のほか、集落の様子や美しい棚田の風景の紹介などを通して、関係を構築している。

布川に通う日野のファンクラブもできて、学生を媒介として、活発な交流活動を行っている。学生が地域の中に入り込んで活動を継続していること、また「布川ファーマーズマーケット」の活動が評価されて、2023年度「つなぐ棚田遺産感謝状」贈呈団体に選定された。

これをきっかけに、十日町市と実践女子大学は包括連携協定を結ぶことになり、さらなる活動発展の機運を作っている。

- 活動期間:

- 2015年〜現在に至る

- 活動内容:

- 田植え・稲刈り・夏祭り・道普請・収穫祭など集落活動お手伝い、都市農村交流としてキャンパスのある東京都日野市とつなぐ活動リーフレット作成や都市農村交流カルタなどのツール作成 など

- 受賞 :

- つなぐ棚田遺産感謝状(農林水産省・2023年度)

学生が作成したリーフレット:J-HOME「山里布川号」より

学生が作成したリーフレット:J-HOME「山里布川号」より

布川ファーマーズマーケット

布川の活性化をめざし、布川の棚田の美味しいお米とお野菜の販売、美しい布川の風景や学生の交流活動の様子などを紹介する「布川ファーマーズマーケット」を、大学キャンパスのある東京都日野市で開催。コロナ禍の中も交流がとだえることなく、現在では、春夏秋冬の4回の開催を定例化させて、東京の「布川ファン」を作り出している。

棚田での米づくり

実践女子大学専用の田んぼを1枚用意していただいて、手植え・手刈り・天日干しのお米作りをさせていただいている。品種は旧コシヒカリを用いて「昔ながらのお米作り」にこだわり、集落の方に教わりながら、田んぼの作業をさせていただき、とてもよい学びの交流・文化継承の機会となっている。作ったお米は学園祭などで販売している。

東京都日野市民の布川アテンドツアー

布川の魅力は「来てみてこそわかる」と考えて、夏休み期間に日野市の方に布川に来ていただいて、田舎体験をしてもらうツアーを学生が企画・運営している。現地でのフィールドワークを重ね、プログラム作りから当日運営まで、学生が自主的に行う。プログラムの中では地域のお母さん方・お父さん方との交流の時間も取り入れている。

地元子どもたちとの交流

布川地区の皆さんとの交流の中から学生がオリジナルで制作した「山里くらしカルタ」を、地元の小中一貫校「まつのやま学園」の子どもたちに紹介し、「松之山の良い所」をみんなで考えた(2024年)。

<関連情報>松之山の良さを再発見

企業との連携

JR東日本が学生の活動に共感して、駅を広報展開に提供。JR中央線日野駅に、学生が制作した「布川ファーマーズマーケット」の告知ポスターを掲示。JR中央線豊田駅では収穫祭マルシェも実施した(2024年)。

つなぐ棚田遺産 感謝状(農林水産省)

布川地区で取り組んできた一連の都市農村交流活動が、棚田の活用・維持・保全に寄与したとして、農林水産省「つなぐ棚田遺産感謝状贈呈団体」(2023年度)に選ばれた。

松代地域 田野倉集落

たのくら集落のガッコウ (任意団体_田野倉集落と実践女子大学の協働団体)

新潟県十日町市の約30世帯で構成される田野倉集落にて、2013年に、田野倉集落と実践女子大学建築デザイン研究室及び社会人有志で構成されれ、「田野倉集落の文化や伝統をデザインの力を介して継承する」ことを目的とした任意団体である。

コロナ禍の影響を受け、一時休止をした後、2024年より実践女子大学コミュニティデザイン研究室は活動を継承する形で再始動する。

地域の文化継承のお手伝いを、新たな”参加型形式”で試みる研究(実践型フィールドワーク)である。総合的なデザインアプローチを重視し、建築デザイン/企画/グラフィック/プロダクト/コミュニケーションといった、多岐に渡るデザインを試み、学生の社会力形成と、集落の課題解決を試みているものである。

- 活動期間:

- 2013年〜現在に至る

※コロナ禍である2020年〜2023年は活動一時休止 - 活動内容:

- 盆踊りの協働、手作りお神輿制作の協働、米づくりサポート、芸術祭の作品製作サポート、地域文化発信プロジェクト(集落新聞・SNS等)

| フェーズ | 活動時期 | 内容 | 詳細 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 立 上 期 |

0期 | 2013年 | 11月 | 初期調査 | 集落をフィールドワーク |

| 12月 | 集落のガッコウ設立 | 渡辺、深田、高田、一色の共同代表で設立 | |||

| 1期 | 2014年 | 6月 | スタディツアー | ||

| 6月-8月 | 納涼盆踊大会 | うちわに芋印鑑、雨のため室内 | |||

| 2014年-2015年 | 11月-3月 | 越後まつだい冬の陣 第28回 雪上神輿合戦 | 田植え枠神輿「たのみこし」手作り部門賞 | ||

| 実 験 期 |

2期 | 2015年 | 5月 | 米づくり 田植え | |

| 6月-8月 | 納涼盆踊大会 | 晴れて集落センター広場 | |||

| 7月 | 芸術祭の作品づくりサポート | フライヤーに参加 | |||

| 10月 | 米づくり 稲刈り+脱穀 | ||||

| 9月-11月 | たのくら屋@実践女子大常磐祭+ツアー1@青山 | ||||

| 2015年-2016年 | 11月-3月 | 越後まつだい冬の陣 第29回 雪上神輿合戦 | 棚田神輿「住人戸色」活き生き部門賞(NHK出演) | ||

| 3期 | 2016年 | 5月 | 米づくりサポート | ||

| 6月-8月 | 納涼盆踊大会 | 晴れて集落センター広場+空間WS | |||

| 10月 | 米づくりサポート? | 素雨の中の収穫手伝い | |||

| 9月-11月 | たのくら屋@実践女子大常磐祭+ツアー2@築地 | ||||

| 2016年-2017年 | 11月-3月 | 越後まつだい冬の陣 第30回 雪上神輿合戦 | 屋号神輿「たのくらの家みこし」手作り部門賞 | ||

| 実 装 期 |

4期 | 2017年 | 6月-8月 | 納涼盆踊大会 | 集落センター(雨のため室内) |

| 9月-11月 | たのくら屋@実践女子大常磐祭 | 三角型お米パッケージ | |||

| 11月 | 古民家リノベーション | ||||

| 2017年-2018年 | 11月-3月 | 越後まつだい冬の陣 第31回 雪上神輿合戦 | はざかけ神輿「狐色の稲架(コンジキノハサ)」総合優勝 | ||

| 5期 | 2018年 | 5月 | 米づくりサポート+支柱再設置 | ||

| 3月-6月 | たのくら集落のガッコウ新聞2018年春号発行 | 第一号、タブロイド判4ページ、500部印刷配布 | |||

| 6月-7月 | スタディーツアー | 芸術祭の作品づくり手伝い(1日目)、円出和紙(2日目) | |||

| 6月-8月 | 納涼盆踊大会 | 光の里(芸術祭とコラボレーション) | |||

| 9月-11月 | たのくら集落のガッコウ新聞2018年夏号発行 | 第二号、タブロイド判4ページ、500部印刷配布 | |||

| 9月-11月 | たのくら屋@実践女子大常磐祭 | ||||

| 2018年-2019年 | 11月-3月 | 越後まつだい冬の陣 第32回 雪上神輿合戦 | 元号神輿「ますます神輿」+子ども神輿の新規創作 | ||

| 6期 | 2019年 | 3月-6月 | たのくら集落のガッコウ新聞2019年春号発行 | 第三号、タブロイド判4ページ、500部印刷配布 | |

| 6月-8月 | 納涼盆踊大会 | オリジナル手ぬぐいをシルクスクリーン印刷、光の里、集落練り踊り | |||

| 9月-11月 | たのくら屋@実践女子大常磐祭 | お米パッケージのバリエーション展開 | |||

| 8月-11月 | たのくら集落のガッコウ新聞2019年夏号発行 | 第四号、タブロイド判6ページ、500部印刷配布 | |||

| 2019年-2020年 | 11月-3月 | 越後まつだい冬の陣 第33回 雪上神輿合戦 | コロナにより行事の中止 | ||

| 7期 | 2020年 | 3月- | コロナのため集落の行事中止 | コロナ禍での新しい活動を構築中 | |

盆踊りの協働

盆踊りを継続する担い手が見つからず、行事を辞めてしまおうとしていたところを、 学生たちが中心に”集落の方や観光客を巻き込むことのできる参加型の共創デザイン”として、 盆踊りを誰でも気軽に楽しめるような「自己紹介ツール」等を作成し、 集落と集落外の人との関係性づくりを行い、集落+αのメンバーで文化継承を試みた、 複数年度による継承プロジェクト

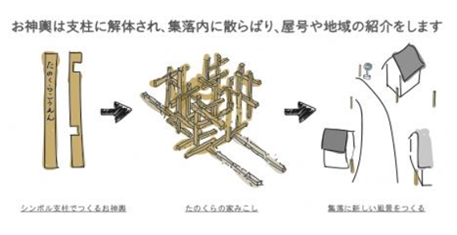

手作りお神輿製作の協働

松代地域で育ってきた「手作りお神輿合戦(松代冬の陣)」へ参加するためのお神輿づくりを学生たちが継承する試みである。

お神輿を学生が中心となって設計し、集落の方々と一緒にDIY で製作し、そして共にぐ、モノとコトの合わさった地域の取り組みである。2018年には総合優勝を受賞する。

地域文化発信プロジェクト

SNSの浸透していない集落の内への情報発信と、集落の外へ、SNSや紙面等のメディアを活用した情報発信の両軸で、集落の”今”を、学生達の実体験(交流体験や米作り体験等)をベースに発信することを試みた情報発信プロジェクト。フリーペーパーの作成及び配布(集落内は約30世帯に手配り)、SNSサイトでの発信、 お米のパッケージデザイン”による発信、 そして、実践女子大学常磐祭展示など。

市報への掲載1

何のみこし?越後まつだい冬の陣に初参戦!

2月21日(土):田野倉

市報とおかまち平成27年3月10日号へ、田野倉での活動を初めて掲載される。

市報への掲載2

未来へつなげ!ムラのたから

8月15日(木):田野倉集落

市報とおかまち令和元年9月10日号へ、2014年より集落の方々と取り組んできた「田野倉納涼盆踊大会」が掲載される。

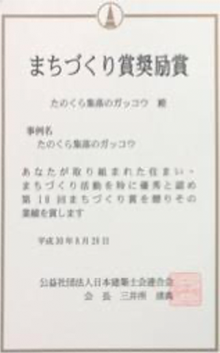

まちづくり賞奨励賞 受賞(日本建築士連合会)

日本建築士連合会の「まちづくり賞」にて、たのくら集落のガッコウとして取り組んできた一連の活動が評価され、奨励賞という形で受賞する。