人間社会学部の竹内光悦教授が、日本統計学会の「統計活動賞」を受賞しました(9/6)

本学人間社会学部の竹内光悦教授が、一般社団法人日本統計学会から「統計活動賞」を受賞しました。長年取り組んだ統計学の普及や発展に対する貢献が顕彰されました。竹内教授は「統計学では日本で一番規模が大きい日本統計学会から学会賞を頂けたのは誠に光栄に思います」などと受賞の喜びを語っています。

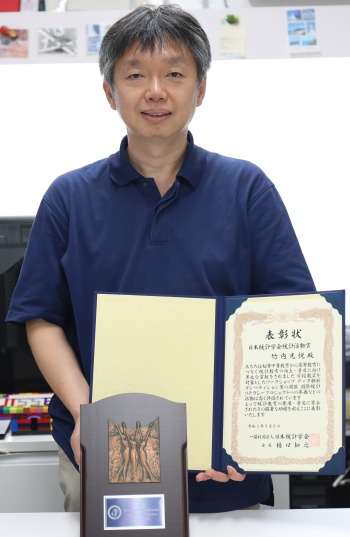

表彰状と盾を手に竹内教授

表彰状と盾を手に竹内教授

“コロナ”の西浦教授と同時受賞

統計活動賞は、統計学や統計分野の啓蒙・普及に対する貢献が顕著な団体や個人、活動に対して贈られ、会員の推薦に基づいて選ばれます。同賞は2005年に創設。毎年該当があるわけではなく、竹内先生は第17回目の統計活動賞の受賞となりました。先生の喜びの声を、改めて紹介します。

「日本統計学会は統計学でも日本で一番規模が大きい学会ですので、その学会から学会賞を頂けたのは誠に光栄に思います。特にこれまでの統計教育に関する活動に対しての活動賞でしたので、大変うれしく思います。推薦や審査をしていただいた方々、また、これまでご指導いただいた先生方、この教育活動に協力してもらえた学生の皆さんに、改めてお礼申し上げたいと思います」

授賞式は9月6日(月)、2021年度統計関連学会連合大会(9月5日~9日)の2日目のプログラムとしてオンラインで行われ、後日、先生のもとに表彰状と記念の盾が贈られてきました。ちなみに、今回先生とともに統計活動賞を受賞したのは、京都大学大学院の西浦博教授です。この名前にピンと来た人も多いのではないでしょうか。西浦教授は、感染症流行の統計数理モデル等に関する先駆的研究で知られ、一昨年のコロナ禍発生以来、テレビですっかりお馴染み。西浦教授と肩を並べる同時受賞に、先生は「すごくびっくりした」そうです。先生の統計活動に対する学会での評価の高さがうかがえます。

多彩な統計活動を評価

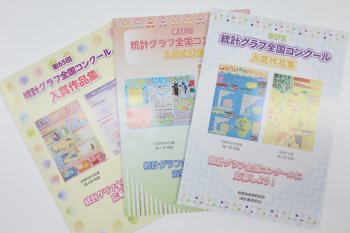

統計グラフ全国コンクールに協力

統計グラフ全国コンクールに協力

翻って、先生が日本統計学会から認定された受賞理由は、驚くほど多岐に渡りました。例えば、統計教育の発展に対する貢献に限っても、▼高等学校教員などを対象とした「統計教育の方法論ワークショップ」の開催▼統計関連学会における統計教育セッションの企画・実施▼スポーツデータ解析コンペティションの開催運営▼国際統計協会(ISI)の国際統計リテラシープロジェクト(ISLP)への日本からの参加支援▼政府・自治体などの教員研修における講演・指導▼教科書編集活動-など、実に多彩です。

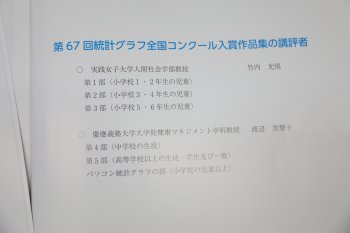

講評者として名を連ねる

講評者として名を連ねる

加えて、統計・データサイエンス授業支援のためのプラットフォーム開発も、統計のインフラ整備に対する貢献として評価されています。具体的には▼ISIによる統計用語集の各国言語対応検索システムの構築▼統計書籍の電子図書システムの構築-などへの貢献です。

こうした長年積み重ねた先生の啓蒙・普及活動に対し、日本統計学会は受賞理由で「統計教育の水準向上や統計学・データサイエンスの普及・発展に顕著な貢献をするものだ」と称えています。

統計教育の改善訴え、教科書作成委員に

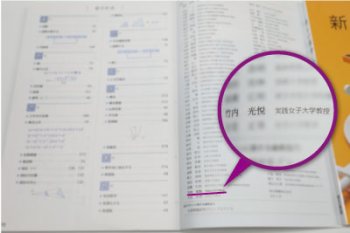

東京書籍数学教科書に名を連ねる

東京書籍数学教科書に名を連ねる

では、あまたある先生の業績から、身近な話題を選んで紹介しましょう。その一つが、数学の教科書の編集です。

大学生の皆さんも小中高時代、東京書籍の教科書に親しんだ学生さんも多かったと思います。これら中高数学の教科書の巻末に、本学の竹内光悦教授が編集者の一人として名を連ねていました。ご存じだったでしょうか。社会の教科書ではありません。数学の教科書です。実践女子大の教授が「え、社会ではなくて、なぜ数学の教科書に?」という組み合わせの意外性に、まず驚かされます。

中1~中3数学の執筆陣に竹内教授

中1~中3数学の執筆陣に竹内教授

きっかけは、先生が熱心に取り組んだ統計教育の啓蒙活動でした。統計教育委員会は日本統計学会にある委員会の一つで、先生によると、「日本における統計教育の現状とか、海外における現状を踏まえて、『日本の統計教育は、このままでは駄目だ』ということを、委員会として社会に訴えるという活動をしていた」と言います。その学会の活動が東京書籍の目に留まり、教科書作成の委員を依頼されたというのが経緯です。今から20年ぐらい前のことです。

「現行学習指導要領の2つか3つ前の指導要領には、統計の内容はほぼなかった。例えば、今社会で使われているような『分散』とか『箱ひげ図』、『散布図』、『度数分布』…。こうした概念を諸外国では小学校の高学年から学ぶのに、日本では教えてくれない。海外では小学校4年生ぐらいで習う『中央値』を、大学で統計を専攻する学生が学ぶ有様でした。小学校で学ぶようなことを大学生でしか習わない、もっと言えばそれすら習わない人が社会人になるという、遅れた現状が日本にはあったわけです。ヘタをしたら、ドイツでは『二項分布』」とか『回帰分析』とか、もっと高度なこと学ぶのに、日本はかすりもしない」

スポーツデータ解析に貢献

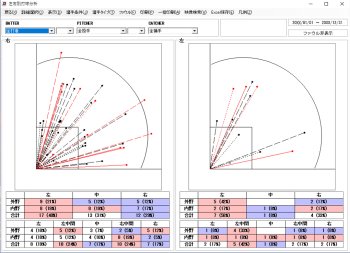

プロ野球のスポーツデータ解析

プロ野球のスポーツデータ解析

また、スポーツデータ解析に対する貢献も、受賞理由の一つです。先生は、スポーツ統計分科会の一員としてプロ野球やサッカーのJ1、バスケットボールのB1などのリアルデータを、データ収集会社の協力を得ながら、コンペティションを開催したりと、スポーツデータ解析の精度を高める啓蒙・普及活動を草創期から取り組んで来ました。

では、スポーツデータ解析で何が分かるのでしょうか。先生の回答は、ずばり「戦略です」。2012年ロンドン五輪で、同種目で28年ぶりとなる銅メダルを獲得した日本の女子バレーボール代表チームが好例です。当時、代表チームの眞鍋政義監督が、iPadをいつも手にして選手を指示する姿が、テレビ画面越しにも印象的でした。このiPadには、相手国の情報やゲームプラン、各選手の試合中のパフォーマンスのデータが組み込まれていました。今でこそスポーツデータ解析は珍しくありませんが、当時は世界でも最先端でした。

日本のプロ野球でスポーツデータ解析といえば、1990年代初頭のID野球が有名です。確率を重視した当時の戦術は今日さらに進化し、野球のあらゆるデータを統計学的に分析、選手の個々の評価や、最適な試合戦略を構築する分析手法が開発されました。また、日本のプロサッカーリーグでも、アナリストの資質が勝負を分けるというのは、もはや常識。試合の映像を分析、選手の動きや運動量を数量化し、さらにはチームの特徴を描くことで、自分のチームの攻め方や守り方を導き出すようになっています。先生は「今はデータでやらないと、スポーツは勝てない」と強調しています。

「野球だと、チーム全体として『2番バッターは送ればいい』とか、色々ありますよね。全員が昔の巨人みたいに四番じゃなくてもいいわけですよ。一人ひとりの評価があまり高くない選手でも、集団化すればチームとしては十分に機能する球団を作れる。データを使うと色々なことを考えられます」

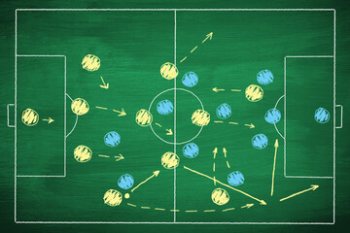

サッカーのデータ解析

サッカーのデータ解析

「サッカーだと、キーパーの指標というものは難しいじゃないですか。シュートを阻止するといっても、難しいコースのものもあれば、正面に来たものもあるわけですよ。それを一概に一つの防御率で括っていいんでしょうか。そういったものは新たに指標を作ることによって、一律に止めたキーパーがいいではなくて、別な角度から優秀なキーパーを見つけるとかですね。今はデータを使うと色々な可能性が拡がります」

代表に選んだ中3が統計世界一に

世界一(中学生以下)に輝いた中3のポスター

世界一(中学生以下)に輝いた中3のポスター

今回の受賞に関連して、先生が日本の統計リテラシー力の底上げを実感する出来事もありました。先生は、国際統計教育協会の日本のエリアコーディネーターも務めていますが、同協会などが主催する「国際統計ポスターコンクール」で今年7月16日、日本代表の神戸大学附属中等教育学校の3人組が、22か国参加した中学生以下の部門で世界一に輝いたのです。3人は先生がエリアコーディネーターとして日本代表選出に関わりました。

同コンクールは、2年に1回開催され、今回が5回目。日本代表の作品の最優秀賞受賞は初めてと言います。大学生と高校生、中学生以下の3部門で行われており、今回は3部門合わせて31カ国から約1万6,600人の応募がありました。中学生以下の部門で日本代表チームが優勝したほか、大学生部門はパキスタン、高校生部門はブルガリアが優勝しています。

「受賞した3人は、日本のプロバスケットボールの1年間の試合の勝率を本拠地と敵地で比較し、本拠地の優位性の原因を分析しました。中3ですけれども、しっかり有意性の検定もしています。相関係数とか。日本では分散すら習わなかった時代もありましたが、こうしたコンペティションをどんどん入れることによって、より高いレベルに日本もなってきた」

苦手な数学は、PCで肩代わり

インタビューでの竹内教授

インタビューでの竹内教授

データや統計を分析してビジネスなどに活用する「データサイエンス」は、そのリテラシー習得が、今や時代の要請と言っても過言ではありません。DX社会の進展を受け、政府もデータサイエンスをすべての大学生や高専生が習得すべき「数理・データサイエンス・AI」の一つに位置付けています。本学の学生も「文系だから」といって安閑としていられなくなりました。

そうなると困るのが、「数学や理科は苦手だ」と敬遠する筋金入りの文系女子大生です。本学にも該当する学生が少なからずいるようですが、先生はさほど悲観はしていません。というのも、「逆に言うと、(数学が不得意な部分は)パソコン(PC)に肩代わりさせればいい」と考えるからです。この結果、「学びの順番として、理論を学んでから実践するというのが、王道でしょうけれども…」と断じた上で、「私はこの順番が逆であっても構わないと思います。つまり実践が先でも。そして必要が生じて、もっと学びたくなったら理論をやればいい。それで十分だと思います」と達観しています。

また、先生流には、「これとデータ分析も、考え方は一緒」ということになります。つまり、「途中のプロセスが分からなくても、インプットするデータとアウトプットされるデータを、正しく扱えればそれでいい」ということです。自動車を運転するのに、エンジンの原理まで理解している人がどれほどいるでしょうか。それと同じです。ただ、こうした途中のプロセスを気にしないやり方は、どこかで壁に直面するかも知れません。でも、先生は「そこで初めて理論を学べばいい」と語り、「大事なのは、苦手だから分からないから触らないというのが、一番もったいない」と強調しています。

「学生は無理」とやらせないのは誤り!

学生の話題で笑みもこぼれる

学生の話題で笑みもこぼれる

先生に「学生との関わりで楽しいことは?」と水を向けると、「本学の学生は素直で、本当にまっすぐに意見を言ってくれる。そういったところが一緒にやっていて楽しい」という答えが返ってきました。また「文系の女子大生だから出来ないんじゃなくて、やらせてみると、ものすごいことする」と舌を巻くことも、多々あるとか。

「本学部では、入学生を対象とした産学連携 PBL として Waku-GakuというイベントをLINEさんとしたことがあった。課題は未来のコミュニケーションの提案。13チームぐらいあるなか、LINEさんは各チームを巡回する予定が、結局、1チームの議論に釘付けになり、動かなかったんですよ。『なにか、すごく面白いこと話し合っている』。まず『コミュニケーションとは何かを考えよう』とか。哲学的な発想から説き起こしている。本学の学生はやらせると、本当に考えて来る」

その上で、先生は自戒も込めて、こう苦言を呈します。「教員が学生には無理と思ってやらせないことがよくある。僕は教員が学生の足枷になるようなことがあってはならないと思う」。無意識のうちに、こんな感覚に囚われてはいないでしょうか。「たぶん学生には出来ない」「実践の学生にはちょっと向いていない」…とか。先生は訴えます。「こうした判断こそ、実は全く教員の間違った感覚だと私は思っている」

〔横顔〕

中学校・高校では、ハンドボールや柔道など完全な体育系生徒でしたが、現在は健康のために散歩するぐらい。昨年度は運動関係のテレビゲームで負荷をMAX にして、足を痛めましたので、体もなまったかなと感じています。ただ、散歩は季節の移り変わりやその街の変化を感じるため、学会で地方に行った際もなるべく歩くようにしています。

最近ではゼミ生のコンペティションやコンテストへの参加のサポートをして、学生の発想の柔軟さや奇抜さに驚きながら、こういうことが学生時代にできたらよかったかな、こういう活動をしていたら社会に出ても役に立つかな、大学時代はこういうことで頑張ったなと思い出になるように何かできないかなとよく考えています。