生活科学部食生活科学科の数野千恵子教授が「名誉フードスペシャリスト」に。食の専門家として、長年実績を積み。

生活科学部食生活科学科の数野千恵子教授が、公益社団法人日本フードスペシャリスト協会から、「名誉フードスペシャリスト」の称号を授与されました。2025年度に授与されたわずか8人の中の1人です。5年前には、長年、栄養士養成に貢献したことで栄養関係功労者厚生労働大臣表彰を受けており、今回は、食の専門的総合的知識をもとに学生の指導などを通して、的確な情報提供をしてきたことが高く評価されました。数野教授は「称号をいただいたことを意識して学生の教育に携わりたい」と気を引き締めています。

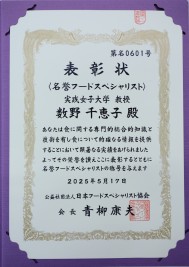

名誉フードスペシャリストの賞状を手に笑顔

名誉フードスペシャリストの賞状を手に笑顔

「大変光栄。称号意識して学生の教育に」と気を引き締め。

賞状には、食の専門家として高く評価する文章が添えられている

賞状には、食の専門家として高く評価する文章が添えられている

「大変光栄に思っております」。開口一番、この栄えある称号の授与に、数野教授は率直に喜びを口にしました。さらに、「代々、名誉教授が授かるものと思っていましたので、“現役”の私がいただいて良いものかと…」。こう言って戸惑いも見せつつも、「そういうことを意識しながら、学生の教育に携わりなさい、と言われているのかなあと意識しています」。自分の気持ちを振り返りながら、改めて気を引き締めていました。

実践OG。民間の研究員から本学教員に。

数野教授は、実践女子大学旧家政学部OG。もともと、食べることが好きで食に興味があり、管理栄養士になろうと思い、入学しました。しかし、大学院に進んで、食品の構造解析や食材の抗がん剤に対する研究などに携わったところ、明らかになっていくその過程がおもしろくなり、理化学メーカーに就職したそうです。そこでは開発部に所属し、食品に含まれる酸化物質の濃度を測定する機器の開発などに携わりましたが、1998年、民間の研究職から一転、本学の助教授に転身を遂げ、それから20年以上、教壇に立って学生の指導を続けています。また、現在は生活科学部部長を務めています。

幅広い分野カバーするフードスペシャリスト。必須科目の「フードコーディネート論」長年教え。

食に関する知見を学生に伝える

食に関する知見を学生に伝える

大学教員としての活動として、一つには、食生活科学科の3専攻(管理栄養士専攻、健康栄養専攻、食物科学専攻)での授業があります。管理栄養士専攻は厚労大臣が交付する管理栄養士を目指し、健康栄養専攻は、都道府県知事が交付する栄養士を卒業と同時に取得でき、いわば食の専門職を養成します。一方の食物科学専攻は、家庭科教諭のほか、日本フードスペシャリスト協会が認定するフードスペシャリストを目指すことができます。管理栄養士や栄養士が食のスペシャリストなら、フードスペシャリストは、食のゼネラリスト。幅広い知識や技能がなければなりません。近年は、その幅広い知識から、食のさまざまな職種で活躍できる専門家として注目され、就職活動でも有利といわれています。

フードスペシャリストの認定に必要な必修科目は、「フードスペシャリスト論」や「食品の官能評価・鑑別論」、「食品の安全性に関する科目」、「栄養と健康に関する科目」、「食物学に関する科目」、「調理学に関する科目」、「食品の流通・消費に関する科目」、「フードコーディネート論」の計8科目が必要となります。

中でも、「フードコーディネート論」は、大学の科目として取り入れた20年以上前から、数野教授が担当している科目なんです。当時、学会での報告も少なく、数少ない取り組みだったそうです。学びの範囲が広いのが特徴です。日本の食事の文化のほか、和洋中の献立構成や配膳など食卓をトータルにみるコーディネート、食器やナイフ、グラスなどを適切に配置するテーブルセッティングやテーブルデザイン、食事を共にする人と快適に過ごすためのテーブルマナー、レストランなど経営の手法に至るまで、幅広い知識の習得が求められます。さらに、数野教授は、「フードコーディネート論」の実習版ともいえる選択科目の「テーブルマネージメント演習」も担当。学生は、テーブルセッティングやテーブルマナーを実際に体験したり、食器に触れたりして、知識の定着やスキルを身に付けています。

学生には「平均的なゼネラリストでいることなかれ、そこそこはダメ」。「おいしいものをいかにおいしく見せるか」へのこだわり。

フードコーディネート論の授業で教壇に立つ

フードコーディネート論の授業で教壇に立つ

ここで、数野教授が口を酸っぱくして学生に言っていることは、「すべてを平均的なゼネラリストでいることなかれ」ということ。「『そこそこにできる』というはダメなんです。セッティングだけでも、盛り付け方やお皿の種類、照明をどうするかというのがありますが、『明かりだったら、お皿だったら、私に任せて』というのが一つでもあったらいいんじゃないかと。広範囲の中で自分がこの分野なら自信が持てる、人に負けない分野を作らなければ、将来、仕事として成り立ちません」。

「おいしいものをいかにおいしく見せるか」。このテーマは、数野教授にとって強い思いがあり、ライフワークのようなものです。数野教授のゼミから巣立った学生は、200人以上を数えますが、学生の卒論のテーマの半分は、セッティングの工夫でおいしく見せる研究だそうです。染付の器とのかかわりに興味を持ち、教授になったかつての教え子と共同研究もしているとのことです。

家庭での食離れで、行事食のおせち、柏餅、そうめん…忘れられ。「伝統の食文化を大切にして」

インタビューで学生に対する思いを話す

インタビューで学生に対する思いを話す

見栄えの大切さに関心を持った背景には、戦後の日本人のライフスタイルの変化にも関係しています。衣食住は時代と共に分業が進んで来ているとのこと。「例えば、住を支えるのは建築業者で、自分で家は建てません。食も、衣食住の中では最後に分業化が訪れてきたと思うのです」と分析。そして、分業化の影響は、家庭生活に大きく影響を及ぼしているといい、パックに入ったお惣菜を開けてそのまま食べるのが当たり前の時代になっています。数野教授は、その流れは受け止めながらも、「パックのお惣菜でも、どのようにお皿に盛れば、一緒に食べてくれる人に楽しんでもらえるか、とちょっとした一工夫をして、心に余裕を持った生活をしてもらいたんです」と話しています。

さらに、家庭から離れてきているのが、季節の節目や祝い事で出される特別な料理の行事食だといいます。例えば、お正月のおせち料理、ひな祭りの菱餅、端午の節句のちまきや柏餅、七夕のそうめん、お月見に月見団子といったものです。家庭で行事食を出す食文化が少なくなったため、知らない学生も増えているそうです。数野教授は「まず、日本人として、伝統の文化を大切にしてもらいたいです。また、食を専門にするのであればどうやって作るのか、材料は何が使われているか、知っていてもらいたいですね」と話していました。