人間社会学部社会デザイン学科の佐倉統教授が、日比谷高校で9時間の集中講義。名著『利己的な遺伝子』を多角的に解説し、 進化の世界にいざないました。(10/4、5)

人間社会学部社会デザイン学科の佐倉統教授が10月4日、5日の2日間、母校の都立日比谷高校で集中講義を行いました。イギリスの生物学者リチャード・ドーキンスの世界的な名著『利己的な遺伝子』が来年、出版50周年となる節目に合わせ、佐倉教授の講義録を入門書として出版予定の紀伊國屋書店による特別企画。哲学、⽂化⼈類学、社会学、⼼理学など⽣物学以外のさまざまな分野にも大きな影響を与えた書物をひもときながら、佐倉教授は計9時間に及ぶ講義で、内容を多角的にとらえてわかりやすく解説し、生徒たちを深淵な生物の進化の世界へいざないました。

講義の会場となった日比谷高校

講義の会場となった日比谷高校

出版50周年に寄せて、来年には入門書出版へ

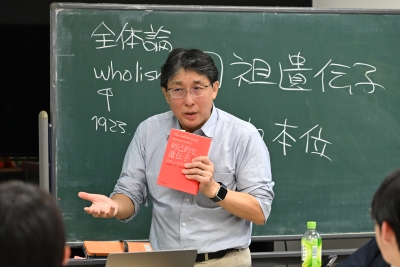

『利己的な遺伝子』を手に講義を進める佐倉教授

『利己的な遺伝子』を手に講義を進める佐倉教授

科学技術コミュニケーション論、科学技術社会論を専門とする佐倉教授。もともとの専攻は進化生物学・霊長類学で、後に生物学史、科学技術社会論に研究分野を移し、現在は脳神経科学や3・11以降の放射線リスク、AI(人工知能)とロボットなどを対象に、科学技術と社会の関係を研究しています。

そんな佐倉教授が大学時代に出会ったのが、『利己的な遺伝子』です。ドーキンスが1976年に発表。日本語版の出版元である紀伊國屋書店が来年、50周年記念版のほかに入門書の刊行を予定しています。今回、佐倉教授が高校生に向けて行った講義内容が入門書に収められることとなり、日比谷高校の2年生・3年生 21人が参加しました。

1日目『利⼰的な遺伝⼦』とは。知識欲旺盛な生徒を刺激し、活発な議論

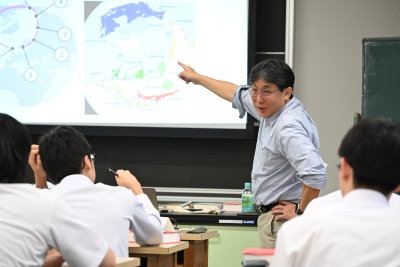

地図を示しながら解説

地図を示しながら解説

集中講義の初日は、「『利己的な遺伝子』はどういう本か」をテーマに第1講と第2講の講義が行われました。

第1講では、この本の土台となるダーウィンの進化論の基礎と、最大の謎である自己の不利益を顧みず他者の利益のために動く「利他行動」の進化をはじめ、自分と遺伝子を共有する血縁者を助ける「血縁選択」や、血縁関係はないが、助けてくれた相手には自分も助ける「互恵的利他主義」について解説しました。ドーキンスによると、一連の生物の行動原理は「利己的な遺伝子」という見方で説明できるとし、「進化の究極の単位は個体や種ではなく遺伝子。遺伝子は自分のコピーを将来に向かってより多く残すような行動を選択している。利他的に見える行動も、実は遺伝子の生存戦略なんです」。佐倉教授はこう言ってドーキンスの見立てをわかりやすく解説しました。

第2講では、環境に応じて新たな能力や形質が出現する生物の「適応」についても遺伝子レベルでの自己複製するための戦略だ、としたドーキンスの考えに焦点を当てて説明。ダーウィン以前の古い考え方との違いや、ドーキンスが「遺伝子からの視点」をどのように確立させたかを掘り下げました。

ライオンとトラの掛け合わせの雑種は子孫を残せないこと、ニホンザルが北海道と本州を分けるブラキストン線を境に本州以南にしか生息しない理由、哺乳類では珍しい手足の指を6本持つかのように見えるパンダなど具体例を交えた説明は、知識欲旺盛な生徒たちを大いに刺激。質疑応答の時間には「植物にも利他行動はあるか」「ニホンザルが他個体の子どもの世話をするのは、遺伝子からの視点でどう説明できるか」「ラッコのオスが繁殖行動でメスの鼻をかみ、時には命の危険を脅かす行動は、利己的な遺伝子の考え方に反するのではないか」「鳥の托卵は進化論的にどう捉えるべきか」「同性愛は利己的な遺伝子の観点からどう説明できるか」など、さまざまな質問が相次ぎました。

2日目は『利⼰的な遺伝⼦』がもたらした影響を考察。「人間には利己的な遺伝子に反抗する力がある」

高校生の鋭い質問に優しく答える

高校生の鋭い質問に優しく答える

2日目は、『利⼰的な遺伝⼦』が及ぼした影響を中心に展開しました。

第3講は、「利己的な遺伝子」がもたらした「生物学への影響」がテーマ。ドーキンスの遺伝子中心の考え方から発展した社会生物学論争や進化心理学、進化発生学への応用、生物自身が進化を有利にするため能動的に環境を作り出す「ニッチ構築」という概念などを説明しました。

続く第4講では、ドーキンスが提唱した「遺伝子(複製子)は情報である」という視点を通して、それが現代のコンピューター科学や複雑系科学、AI技術といかに深く結びついているか、「情報と⽣命」という観点から考察しました。

第5講は、ドーキンスが、遺伝子情報と同様に文化的な情報も世代を超えて脳から脳へと伝達される「ミーム(Meme)」という新しい概念を導入したことを取り上げ、文化の進化を科学的に分析する試みと、それが学際的な研究にもたらした影響を紹介しました。

そして、最終講となる第6講では、ドーキンスの理論から派生した科学的知識を私たちが社会や倫理的な文脈の中でいかに「自分事」としてとらえ、使いこなすかという未来志向にフォーカスしました。佐倉教授は「私たちには、私たちを産み出した利己的な遺伝子に反抗し、さらにもし必要なら私たちを教化した利己的ミームにも反抗する力がある」というドーキンスの言葉を提示。純粋で私欲のない利他主義や倫理観を計画的に教育を通じて育成し、科学技術の目的と価値を人間自身が定める(すなわち、AIやロボットを“家畜化”する)責任があると講義を締めくくりました。

この日の質疑応答では、「人間の進化は型破りな例といえるか」「嫌な経験が文化的な伝承として受け継がれる事例は人間以外の生物にも見られるか」「なぜドーキンスの提唱した“ミーム”という言葉が、“インターネットミーム”という使われ方をするようになったのか」「宗教における利他行動の教えにはどのような意味があるか」「AIが神聖視された時、人間はどう対処すべきか」「純粋で私欲のない利他主義は存在しうるのか」など、前日同様に活発な議論が交わされました。

生徒たちの知的好奇心を刺激し、大きな盛り上がりを見せた2日間の集中講義。この内容が『利己的な遺伝子』の入門書としてどのような形でまとめられるのか、来年の秋以降の刊行が待たれます。

都立日比谷高校 参加生徒のコメント

真剣な表情で講義を聞く高校生

真剣な表情で講義を聞く高校生

・遺伝子が講義のテーマと聞き、どんな内容なのか最初は想像もつきませんでした。『利己的な遺伝子』という本の存在もそれまで知らなかったので、どんな話が聞けるかワクワクしながら参加しました。生物だけでなく科学全般について語られ、これまで自分が疑問に思っていた物事、たとえばクローンなどの話題にもつながり、「そういうことだったのか!」と腑に落ちる場面がたくさんありました。多くの収穫を得られてうれしく思います。

・これまでも学校で生物について学んできましたが、自分の勉強はまだまだ甘かったと思い知らされました。佐倉教授のお話は大変興味深く、感激のあまり手が震えました。これまで進化論を自分事として捉えたことはありませんでしたが、自分自身も利己的な遺伝子の影響を受けている“生物”の一種なんだと実感しました。

・考えれば考えるほど新たな疑問が生まれる、ある種、堂々巡りのようなサイクルが、学びの醍醐味だと思いました。すべてに通じる「普遍的な考え方」が存在していたとしても、それが絶対的なものとは限りません。状況によって少しずつ形を変えることもあれば、前提を見直すと違う結論にたどり着くこともあります。そんな複雑さの中で、生物は生まれたのだと感じました。

人間社会学部社会デザイン学科 佐倉統教授のコメント

高校生に取り囲まれ、議論は尽きない

高校生に取り囲まれ、議論は尽きない

来年の『利己的な遺伝子』出版50周年にあたり、高校生向けにこの本を解説する講義を行い、それを編集して入門書として刊行してはどうかと、出版元の紀伊國屋書店からご提案いただきました。そこで、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校で、なおかつ私の母校でもある日比谷高校で2日間の集中講義を行うこととなりました。

講義では、『利己的な遺伝子』の概要の説明から始め、それがどのような波及効果を及ぼしたか、さらには私が専門とする科学技術と社会の関係へと考察する流れを取りました。

今回講義で取り上げた進化生物学のような基礎科学は、一見、私たちの生活には直接関係がないように思われがちですが、実際は人間の生き方や価値観と深く結びついています。その重要性を、これから専門的な学びを深めていく高校生の皆さんに伝えたいと思い、講壇に立ちました。

幸いなことに、生徒の皆さんから予想以上に熱い反応をいただくことができ、大変うれしく思います。おそらく、今回の講義にはもともと科学に興味のある生徒たちが集まってくれていたからだと思いますが、だからこそ、科学に関心を持たない層にどうアプローチするかが今後の課題だと感じました。大学での授業においても学生の興味関心を引き出し、学問を“自分事”として捉える習慣を身につけてもらえるよう、教員としての務めを果たしていきたいと考えています。