学長メッセージ

実践女子大学

実践女子大学実践女子大学短期大学部

学長 難波 雅紀

本学は「女性が社会を変える、世界を変える」を建学の精神とし、社会を変革し未来を切り開いていく女性を育成することで、世界と地域に貢献することを目指しています。

2015年9月国連により定められた持続可能な開発目標(SDGs)は、「地球上の誰一人として取り残さない」という考えのもと、世界を変革していく地球規模の課題であり、私達は深くその趣旨に賛同いたします。

本学では、SDGsの課題について積極的に向き合い、教育、研究、地域連携・社会連携、課外活動等による取り組みにより、より良い社会の実現に貢献していきます。

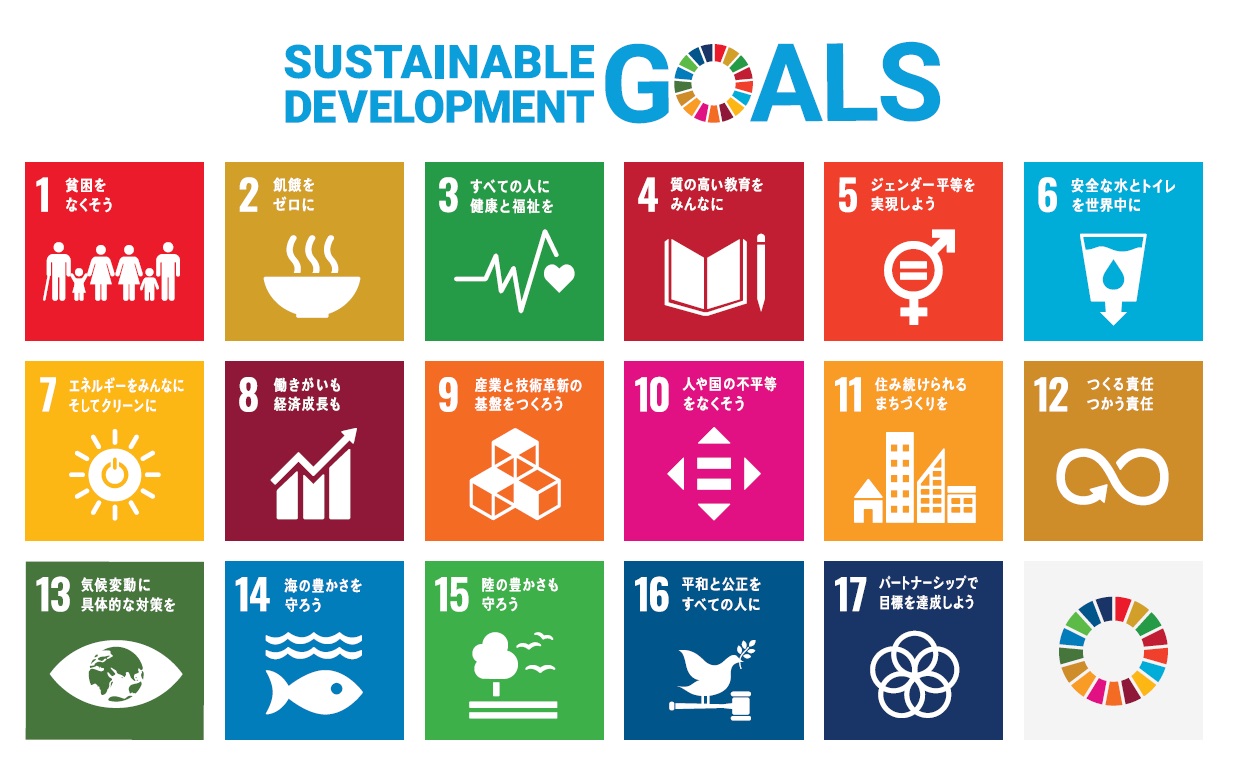

SDGs(持続可能な開発目標)とは

持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます

SDGsの達成に向けた実践女子大学・実践女子大学短期大学部の取り組み事例

1:貧困をなくそう

グローバルキャリアデザイン「レゴシリアスプレイワークショップ」で考えるSDGs

文学部 国文学科 深澤晶久教授

キャリア教育科目「グローバルキャリアデザイン」においては、毎年、ロバートラスムセンの蓮沼孝先生をゲストにお招きし、レゴブロックを活用した新しい取り組みである「レゴシリアスプレイ」を行っている。本年は、新型コロナウイルスの影響もあり、渋谷・日野キャンパスともに、オンラインでの開催となったものの、両キャンパス合わせて約70名の学生が参加した。

ワークショップのゴールは、「私のチャレンジ「私が創る理想のサービス(会社)」あなたは、どこかの国の企業、自治体、教育機関、NPO等で何かをしています。あるいは、あなた、自身が、そのような会社を創業していると想像して下さい。そこで、あなたは、SDGsの課題の解決(*幾つか項目を選んで下さい)に挑んでいます。あなたは、どのようなサービスを提供しますか?作品にしてみましょう! 」とした。学生は、それぞれにSDGsの17の項目を眺め、それぞれに意味づけを行いつつ、私が作る理想のサービス(会社)を考え、形にし、ブレイクアウトセッションのメンバーとともに共有を図った。

学生のアンケートからは、「1. 貧困」「2. 飢餓を終わらせる」「4. 質の高い教育」「13. 気候変動」 などを取り上げていた学生が多かった。レゴシリアスプレイワークショップの中で、今年初めてSDGsを取り上げてワークショップのテーマとしたが、学生のSDGsに対する意識を高まり、意義ある授業になったと考える。

取り組みの参加者

グローバルキャリアデザイン履修者 渋谷35名、日野40名

取り組みの実施期間

2021年1月6日(水) 日野キャンパス、2021年1月7日(木) 渋谷キャンパス

4:質の高い教育をみんなに

「世界のお友達とホリデーカードを交換しよう!—Holiday Card Exchange Project 2019」のワークショップを開催しました

短期大学部 日本語コミュニケーション学科 大塚みさ教授

短期大学部 英語コミュニケーション学科 三田薫教授

栗田智子非常勤講師

このワークショップはグローバルな国際協働学習ネットワーク、iEARN (International Education and Resource Network)のグローバルプロジェクトで、世界の子供たちがホリデーカードを交換し合うことにより、自国と他国との文化を相互に学び、異文化コミュニケーションへの興味を育てるとともに国際的視野を養い、そして世界の人々の多様性を学ぶことを目的としています。本学での開催は2016年度から4年目となります。

今年はカナダ、スロベニア、ベラルーシ、モルドバ、ロシア、台湾の6カ国、計8校がパートナー校となりました。

学生たちは9月から毎週ミーティングを開き、熱心に準備に当たってきました。企画と運営、事前学習用スライドの作成、ビデオレターの作成、そして当日のファリシテーターまですべてを学生たちが中心となって行いました。その結果、常磐松小学校放課後クラブでのカード作成活動(11月14日)、カード作成を中心とした1回目のワークショップ(12月1日)、そして海外から届いたカードを鑑賞する2回目のワークショップ(1月13日)を成功させることができました。活動に携わった学生は短期大学部1、2年生計24名です。

子供たちは英語でメッセージを書いたり、折り紙を使ったりしながら心のこもったカードをたくさん書いてくれました。海外から届いたカードは、短大生がわかりやすく翻訳してポスターにまとめ、それをもとに子供たちが相手国の文化を学び取り、気づきを分かち合うことができました。

【大塚みさ教授、三田薫教授のコメント】

ミーティングやワークショップを重ねるたびに、学生たちからの提案が増え、その表情にも頼もしさが感じられて行きました。この活動を通して、学生たちはDPに掲げられた「国際的視野」「行動力」「協働力」を高めることができ、また幅広い年齢の子供たちや保護者の方々とのコミュニケーションを通して一回りも二回りも成長を遂げることができました。

取り組みの参加者

本学学生、常磐松小学校放課後クラブ児童、近隣の未就学児~中学生、保護者

取り組みの実施期間

2019年9月~2020年1月

参考サイト

地域小学校における食育

生活科学部 食生活科学科 白尾美佳教授

地域小学校において継続的に学校給食前に食育をおこなっている。令和元年度は昔豊田にビール工場があったことから、日野市農家では麦を生産するようになってきた。そこで、日野市学校課、産業振興課、本学が連携して、この麦をつかった給食提供時に麦の種類や加工品などについて子どもたちの前で紙芝居などをつかって食育をおこなった。この活動は、業界紙にも掲載された。SDGs11 住み続けられるもちづくりを(共に助け合ってすみやすいまちづくりに関連する) 12作る責任 使う責任(農家と連家食の生産過程にかかわる) 17パートナーシップ(小学校と本学学生が共に協力しあう。)で目標を達成しよう。と関連する。

取り組みの参加者

食生活科学科 3,4年生 18名

5:ジェンダー平等を実現しよう

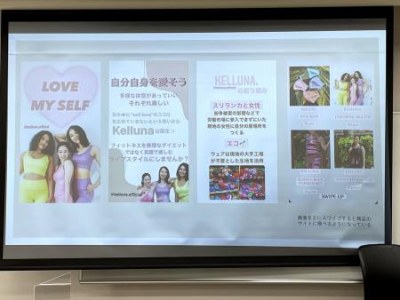

kelluna.のご協力により、「kelluna.」、「kelluna.の商品」の広告・PR案を作成しました

人間社会学部 現代社会学科 井上綾野准教授

広告・PR論では、起業により社会課題を解決されている女性起業家をお招きし、その企業や販売されている商品の広告・PR案の作成を行っています。今年度はkelluna.の代表 前川裕奈氏をお迎えしました。

前川様は、スリランカの内戦で未亡人となった女性を雇用、アパレルのデッドストックを使用して、現地でフィットネスウェアを生産されています。また、フィットネスウェアの生産・販売を通じて、女性が自分を大切にする “Beauty comes from self-love”を広める活動をされています。

広告・PR論では、前川様の講演を受けて、17のチームに分かれ、「kelluna.を知ってもらう」あるいは、「kelluna.の商品を知ってもらう」ための広告・PR案を作成しました。どのチームも、Instagramのストーリーズ広告や、ポスター、動画など様々な媒体で、kelluna.の魅力を伝えようと努力していました。

前川様からも、媒体のターゲット分析がなされている点や、メッセージ性を高く評価していただけました。

今後もこのような取り組みを通して、広告・PR論では、社会と広告との関連を追求していきます。

取り組みの参加者

kelluna.代表 前川裕奈氏、広告・PR論受講生、井上綾野

取り組みの実施期間

2021年10月15日~10月29日

9:産業と技術革新の基盤をつくろう

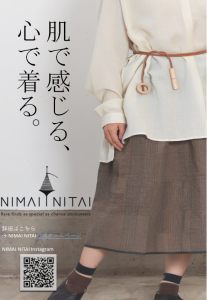

合同会社nimai-nitaiのご協力により、「カディプロジェクト」、「カディを使用した商品」の広告・PR案を作成しました

人間社会学部 現代社会学科 井上綾野准教授

広告・PR論の授業では、合同会社nimai-nitai 代表廣中桃子氏にご協力いただき、NIMAI NITAIが取り組んでおられる「カディプロジェクト」および「カディを使用した商品」に関する広告・PR案を作成しました。

「カディプロジェクト」は、合同会社nimai-nitaiを中心としたプロジェクトで、インド最貧困といわれるビハール州の村を中心とした“糸つむぎ“からはじまる「手つむぎ手織り(カディ)」による手仕事の普及で、村々に雇用を生み出し、継続的な自立や生活の安定を目指すものです。現在取り組まれているのは、アウトカーストの人々が暮らすハティヤール村における、インドの歴史的な背景を持ったカディの糸つむぎの仕事での雇用の創出、ハティヤール村の女性たちの自立に向けてカディ糸を作る技術の習得とその作業場の建設で、本プロジェクトは、SDGs「1貧困をなくそう、5ジェンダー平等を実現しよう、8働きがいも経済成長も、9産業と技術革新の基盤をつくろう、10人や国の不平等をなくそう、12つくる責任つかう責任」に該当します。

授業においては、履修者を20グループに分け、広告・PR案の作成を行い、「カディプロジェクト」を知ってもらうための動画や、ポスターなどの「カディプロジェクト」に関する提案と、「カディを使用した商品」を女子大生に販売するPRイベントの提案、YouTubeを活用した販売促進等、カディを使ってもらう機会を増やそうという2種類の提案がなされました。

今回の授業をきっかけに、現場でものづくりをされている廣中氏のお仕事や、ソーシャルグッドに対する関心が高まったように思います。

(本画像は、合同会社nimai-nitaiのご協力により、NIMAI NITAIのホームページからお借りした画像をもとに作成されたものです)

取り組みの参加者

広告・PR論履修者121名、合同会社nimai-nitai廣中桃子氏、井上綾野

取り組みの実施期間

2020年12月3日~12月17日

10:人や国の不平等をなくそう

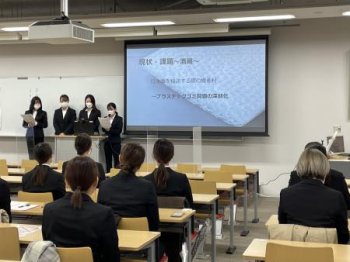

コロナ禍のもとでも、SDGsのための取り組みを考え実践する(人間社会学部演習ⅡB)

人間社会学部 人間社会学科 広井多鶴子教授

人間社会学部の演習ⅡBは、2年後期の必修科目です。演習ⅡBでは、学生自身が調べ、考え、発表することを通じて、専門的な知識とアカデミックスキルを身につけます。ひとつの演習は20数人で、10の演習があります。2020年度後期、広井が担当するひとつの演習で、SDGsに取り組みました。

2020年度は新型コロナの感染拡大で、演習もzoomとなりました。そのため、グループで共同作業をすることは難しくなったのですが、学生たちはzoomのブレークアウトルームを使って、グループでSDGsの課題について話し合い、そこで決めた課題を各自実践し、その成果を持ち寄って発表しました。

学生の投票で高評価を得た3つのグループの発表を紹介します。

【グループ】

①広告、cm炎上で読み解くジェンダー論

②ジェンダー平等な社会を目指す

③身近にできる食品ロス対策~余った食材でクッキング

④飢餓を無くそう~食品ロスを減らすための取り組み 〔2位〕

⑤作る責任・使う責任

⑥誰でも簡単に貧困支援

⑦住み続けられるまちづくりを 〔3位〕

⑧身近な途上国支援 〔1位〕

グループ発表資料

取り組みの参加者

人間社会学部演習ⅡBの履修者23名 担当教員:広井多鶴子

取り組みの実施期間

2020年10月~2021年1月

11:住み続けられるまちづくりを

地域で幸福に暮らす—エイジング・イン・プレイスの条件

人間社会学部 人間社会学科 原田謙教授

人間社会学科の原田謙研究室は、東京都内の3自治体(墨田区、世田谷区、多摩市)に在住の55歳から84歳の方を対象に「東京で暮らす中高年者の居住満足度に関する調査」を実施いたしました。本調査は、家庭(第一の空間)、職場(第二の空間)ではなく、地域という「第三の空間」に着目しました。とくに、人生100年時代と言われるようになった今日、東京という大都市において幸福に暮らしていく条件、すなわち住み慣れた地域で年齢を重ねていく条件(エイジング・イン・プレイス:Aging in place)は何かを考えることは、ますます重要になってくるでしょう。

分析の結果、「この地域の人々は信頼できる」「この地域の人々は喜んで近所の人を手助けする」といった項目で測定した集合的効力感(collective efficacy)が高い地点に住んでいる人ほど居住満足度が高いことがわかりました。さらに、空き巣やひったくりといった犯罪被害の認知が低い地点に住んでいる人ほど居住満足度が高かったのです。集合的効力感とよばれる近隣への信頼と期待、そして治安の良さが、高齢になっても住みづけやすい都市生活において重要であるといえるでしょう。

また、公共施設やサービスの満足度の結果をみると、いずれの自治体でも、バス・電車などの公共交通機関や、スーパー・コンビニなどの商業施設に対する満足度は高くなっています。一方、図書館・美術館などの文化施設や体育館・プールなどのスポーツ施設に対する満足度が低くなっていました。文化やスポーツといった「都市におけるアメニティ(快適な環境)」の充実が、自治体に求められているようです。

本研究室では、今後も学生とともに、高齢になっても住み続けられる「まちづくり」について探究してまいります。

本調査は、科学研究費補助金(17K04152)「都市部における高齢者の居住満足度に関連する地域環境要因」による研究助成を受けました。

取り組みの参加者

「都市と地域の社会学(原田ゼミ)」の学生

取り組みの実施期間

2018年9月~現在

参考資料

地域自治体と連携した食農教育の取組

生活科学部 食生活科学科 白尾美佳教授

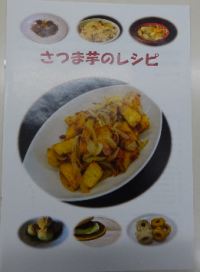

日野市七ツ塚自治会は、さつまいもをつくり、自治会の方々へ配布している。この配布の際に、さつまいものレシピ集を作成し、さつまいもとともに配布するということで、本学学生がさつまいもの収穫ならびにレシピ集作成に携わった。

レシピは、さつまいもをつかったお菓子や料理、離乳食等に及んだ。この活動への参加は食生活科学科の学生は17名であった。この取組に関連するSDGsは以下のとおりである。SDGs11 住み続けられるもちづくりを(共に助け合ってすみやすいまちづくりに関連する) 12作る責任 使う責任(食の生産過程にかかわる) 17パートナーシップ(地域と本学学生が共に協力しあう。で目標を達成しよう。と関連する

取り組みの参加者

食生活科学科 2,3,4年生 17名

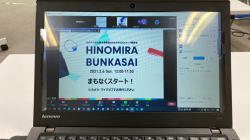

「地域の価値共有手法の開発 〜地域をフィールドにしてSDGsを考える探索型まちあるきマップづくり〜」

生活科学部 現代生活学科 須賀由紀子教授

この取り組みは、若者が地域に興味を持ち、住みやすいまちを考える動機付けとなるプログラム開発をねらいとするものです。

本学現代生活学科須賀ゼミ(地域・生活文化研究室)と、千葉県流山市にある江戸川大学現代社会学科土屋ゼミ(レジャー社会学研究室)、そして、持続可能な日野の未来を考える高校生チーム「ひのミラ」、および日野市が問題意識を共有して、「大学生×高校生×日野市」で活動しました。

地域に興味関心を向ける手法として、SDGsを共通テーマにおいたゲーム性ある「まちあるき」を考えようとスタートしましたが、Covid-19で活動に制限がかかったため、各人の興味・関心で日野市を歩き、取材情報をもとにしたSDGsマップを作りました。

須賀ゼミは、日野の地ビール「TOYODA BEER」、および「子育てしやすいまち」という点に着眼し、その魅力のタッチポイントとなる場所の選定、インタビュー調査など行い、それら地点とSDGsとの関係を検討しました。江戸川大学は、まちを探索的に楽しむゲーミフィケーションの手法を検討しました。高校生は、「自然」「こだわりのお店」等の視点から、普段の通学路から目線を広げて発見した「日野の魅力スポット」を調査しました。また、それぞれの場所で感じた「思い」の共有が地域への興味・関心を作ると考えて、自分たちが発見した場所のマインドマップを作成しました。

これら活動を集約し「探索型まちあるきSDGsマップ中間報告」として、オンラインで発表しました(「ひのミラ文化祭」2021.2.6)。参加した学生からは「見方を変えることで、あたりまえにそこにあるものが、実は環境や社会によい影響を与えていることがわかった」「地域を思い活動する温かい人たちに出会うことができた」といった感想が聞かれ、SDGsと地域理解につなぐ取り組みとなったことがわかります。

今後は、今回の取り組みで生まれたマップを発展させ、時と場所を隔てて誰もが参加できる「ハイブリッド型SDGsまちあるき」のモデル化を目指します。

取り組みの参加者

実践女子大学生活科学部現代生活学科3・4年生、江戸川大学社会学部現代社会学科3年生、「ひのミラ(持続可能な日野の未来を創る高校生チーム)」参加高校生(都立日野台高校ほか)、日野市企画部、日野市中央公民館

参考資料

参考サイト

12:つくる責任 つかう責任

山梨銘醸株式会社と実施した「酒蔵とSDGs」ワークショップ成果発表会を実施しました。

人間社会学部 現代社会学科 井上綾野准教授

2021年度後期、現代社会学科井上ゼミは、「酒蔵とSDGs」というテーマでワークショップを実施しました。演習ⅢBおよび演習ⅣBの受講生 計21名が6チームに分かれ、2ヶ月間取り組んできた課題の成果発表を行いました。

テーマは、「山梨県の特産物であるももやぶどうを利用した果実酒の提案」、「二拠点居住を目指す方々へのコミュニティ形成への参画」、「日本酒造りを中心としたサステナブル・ツーリズムの提案」、「空き瓶を利用したガラス工芸品の提案」、「鉄道輸送を中心としたモーダルシフトの提案」、「県内のアパレルメーカーと協同した、アパレル端材の緩衝材への利用提案」の6つになりました。

プレゼンテーションおよび総括のコメントを、山梨銘醸株式会社 北原対馬氏、小林順蔵商店 小林佑太朗氏、東洋大学経営学部 堀口哲生先生から頂戴しました。今回、最も評価が高かったものは、「県内のアパレルメーカーと協同した、アパレル端材の緩衝材への利用提案」でしたが、SDGsに焦点を当てた製品の提案のみならず、サービスの提案、二拠点居住に向けたコミュニティ作り等の社会学的な視点からの提案、物流の提案、製品やサービスのみならず、緩衝材に対する提案など、各グループが様々な視点から、地域に根ざした企業とSDGsとの関わりを提案できたことは、とてもよかったと思います。

準備段階から約半年にわたりご協力いただきました山梨銘醸株式会社 北原対馬氏、小林順蔵商店 小林佑太朗氏、またマーケティングの視点からコメントをいただきました、東洋大学経営学部 堀口哲生先生には心より御礼を申し上げます。

取り組みの参加者

山梨銘醸株式会社・小林順蔵商店・演習ⅢBおよび演習ⅣB受講生・井上綾野

取り組みの実施期間

2021年10月1日~12月8日

山梨銘醸株式会社と「酒蔵とSDGs」というワークショップを行っています

人間社会学部 現代社会学科 井上綾野准教授

2021年度後期、現代社会学科井上ゼミは、「酒蔵とSDGs」というテーマでワークショップを開始しました。これは、山梨銘醸株式会社、小林順蔵商店ご協力のもと、日本酒と関連製品の生産から消費に至るまでのSDGsについてグループで考え、そのアイディアを山梨銘醸株式会社にご提案することを目的としたワークショップです。

ワークショップの初日は、「七賢」ブランドの日本酒を生産されている山梨銘醸株式会社の北原対馬様に、本学にご来校いただき、日本酒の生産から消費に至るまでのプロセスや現在取り組んでいるSDGsについて、お話をいただきました。日本酒がどのように作られているのか、またそこで残ったものをどのように再利用しているのか、地域とどのようにかかわっているのか、「これからの企業は、中小企業こそ生き残っていくためにSDGsに取り組まなければならない」という北原社長の熱のこもったお話に学生たちは圧倒されていました。また、海外に日本酒の輸出をされている小林順蔵商店の小林佑太朗様より、「日本酒輸出におけるSDGsの遵守」についてお話をいただきました。

このワークショップは、現代社会学科 井上ゼミ3年生・4年生 21名が参加しています。2か月後によりよい提案ができるよう頑張りたいと思います。

取り組みの参加者

山梨銘醸株式会社・小林順蔵商店・演習ⅢBおよび演習ⅣB受講生・井上 綾野

取り組みの実施期間

2021年10月1日~12月8日

「変化する消費者—若者とエシカル消費」について執筆しました

人間社会学部 現代社会学科 井上綾野准教授

日経広告研究所報の特集「社会課題と広告—ESG経営と広告コミュニケーション」に記事を執筆しました。

本プロジェクトは、「日本の企業がSDGsに取り組むにあたって、広告活動にどのように反映したらいいのか」という問題点から立ち上げられたプロジェクトで、プロジェクト内において、これからの消費を担う若者(Z世代)がどのような特徴を持っているのか、先行研究やデータを用いて明らかにしています。

本稿では、Z世代を1995~2010年としました。この世代の特徴として、生まれた時からインターネットがあった「デジタルネイティブ」であり、ソーシャルメディアを通じてオンライン上で多くの人たちと繋がっていることが挙げられます。

次に、このような世代がどの程度エシカル消費(人や社会、環境に配慮した消費)に関心があるのか述べています。従来は年齢が上がれば上がるほど、エシカル消費への関心が高まるとされていました。それが、コロナ禍を経て少しずつ変わりつつあります。アメリカの調査においては、エシカル消費への高まりが確認されていますし、以前よりも能動的に行動したいという欲求を持つ消費者も増えてきました。このような消費者に答えるためには、企業には、生産から消費に至るまでの一貫した姿勢が求められています。企業の積極的な情報の開示が、若い消費者の信頼を勝ち得ることに繋がるよう、本プロジェクトでは、企業側のご意見も伺いながら、これからの広告コミュニケーションについて研究を進めていきます。

取り組みの参加者

井上 綾野

取り組みの実施期間

2021年10月1日発行

参考資料

「エシカル消費の新たな視点」について、記事を執筆しました

人間社会学部 現代社会学科 井上綾野准教授

わが国に「倫理的消費」調査研究会が立ち上げられてから6年が経ち、エシカル消費は、新たなフェーズに入ったと捉えることができます。今回、「エシカル消費」について記事を執筆するにあたって、従来のエシカル消費の中心とみられてきた、フェアトレードを中心とした認証製品などを購入する「倫理的に考慮し製品を選択すること」から、「ブランドや企業の選択」へと変化する可能性があることを指摘しました。

エシカル先進国とされるイギリスでは、一企業における少数の製品が認証を取得したからよいとするのではなく、一企業のブランドがどの程度倫理的か、といった物差しで評価されています。わが国では、普及が遅れているといわれるエシカル消費ですが、ある企業の一製品をフェアトレードとして取り上げるのではなく、企業内のブランド全体を評価する物差しを持つよう、変化するときに来ているのではないかと思われます。企業における多くの製品の中で、たった一つの製品が「倫理的」であることは、「エシカル消費」の入口としては機能しますが、企業が持続可能な生産、消費者が持続可能な選択を続けるには、十分とは言えないからです。

このように、企業が生産から流通段階に至るまで、「持続可能な製品ブランド」を提供し、消費者が「持続可能な製品ブランド」を選択することによって、SDGs12「つくる責任 つかう責任」の実現へとつながっていくと考えられます。

取り組みの参加者

井上 綾野

取り組みの実施期間

2021年4月1日発行

参考資料

「つくる責任・つかう責任」の実践である「エシカル消費」推進策に関する論文を発表しました。

人間社会学部 現代社会学科 井上綾野准教授

近年、SDGs12の「つかう責任・つくる責任」の実践として、社会的な課題解決を目的とした製品を選択し消費する「エシカル消費(倫理的消費)」が注目を集めています。その一方で、エシカル消費の普及・推進には様々な課題があることがわかっています。エシカル消費推進にあたって消費者庁を中心に、「エシカル・ラボ」等の普及推進活動がなされていますが、「エシカル消費とは何か」という内容を「知る」段階にあり、「購買」には繋がっていないのが現状です。具体的には、「倫理的な商品は価格が高い」「入手可能性が低い」「普及率が低い」ことが課題とされています。

本研究では、事例研究及び経験的研究の結果に基づき、実際に倫理的製品を購買してもらうためのエシカル消費推進策として、下記の3点を挙げました。

①イギリスにおけるSainsbury'sのように、プライベート・ブランドにフェアトレード等の認証を取得した製品を導入し、認証がない製品との価格差を小さくし、消費者に手に取ってもらえる機会を増やすこと

②スターバックスコーヒージャパンや合同会社nimai-nitaiのように、これらの製品を購入することによってどのような結果がもたらされるかを消費者に開示すること

③消費者に倫理的製品を選択しないことによる「罪悪感」を喚起させ、次回の購買に繋げること

このような推進策を通じて、企業側が「エシカル消費」の社会的課題の内容のみならず、取組の結果も含め、消費者にわかりやすく伝えるとともに、製品を手にとってもらいやすい環境づくりが求められています。

取り組みの参加者

井上 綾野

取り組みの実施期間

2019年8月30日

参考資料

17:パートナーシップで目標を達成しよう

ICTを活用した異世代交流プロジェクト

短期大学部 英語コミュニケーション学科 三田薫教授

2020年度に実践女子大学短期大学部と山野美容芸術短期大学の学生がICTを活用した異世代交流活動を実施しました。

具体的にはZoomを用いて学生同士、学生と異世代者の交流の機会を前期に計8回、後期に計6回設けました。学生2~4名と異世代者1~2名の組み合わせで、昼休みにZoomのブレイクアウトルームを用いて同じメンバー同士で20分の交流を複数回行いました。学生はコミュニケーションの能力と社会人基礎力を高めていき、また異世代者からは新しいことに挑戦して脳が活性化され、機器やアプリの使用にも慣れたという感想をえることができました。

この活動は2021年度に規模を拡大して実施中です。6月中旬には学生同士の交流(計2回、参加学生42名)を行い、6月下旬から7月には学生と異世代者の交流(計3回、学生参加者37名、異世代参加者18名)を行いました。異世代交流では、昼休みの時間帯にZoomの15のブレイクアウトルームに学生2~3名、異世代者1名が入り、週1回各15分間の会話を3週間連続で行いました。2021年度から新たに、シニア向けに生涯学習の機会を提供するBABA lab(ババラボ、さいたま市)というNPO法人の協力を受け、様々な経験をお持ちの異世代の方と学生との交流が実現しています。

本活動は学生に教室の授業では得られない学びの機会となるという点でSDGs目標4(質の高い教育をみんなに)、また様々な世代の人とともに生きる取り組みとしてSDGs目標10(人や国の不平等をなくす)、住みやすい環境づくりへの貢献を目指す点でSDGs目標11(住み続けられるまちづくりを)、短大、大学、他大学、地域住民、自治体、NPO法人、公益社団法人と連携した取組であるという点でSDGs目標17(パートナーシップで目標を達成する)に該当すると考えます。学生にも異世代の方にも大いに刺激を与える効果が確認されましたので、今後もオンライン交流の機会を提供していきたいと思います。

取り組みの参加者

実践女子大学短期大学部学生、山野美容芸術短期大学学生、実践女子大学学生、日野市役所企画部、多摩平の森自治会、実践女子大学教職員、山野美容芸術短期大学教職員、NPO法人BABA lab、公益社団法人私立大学情報教育協会

NPO法人BABA labリンク先:https://www.baba-lab.net/showtell

取り組みの実施期間

2019年度、2020年度、2021年度

東京農工大学大学院との連携

生活科学部 食生活科学科 白尾美佳教授

生活科学部 食生活科学科 於保祐子教授

本学大学院食物栄養学専攻は、東京農工大学大学院 卓越大学院プログラムと連携した取り組みを実施している。東京農工大大学院は、文部科学省の卓越大学院プログラムに採択されているが、このプログラムでは、「超スマート社会」を新産業創出とダイバーシティにより牽引する卓越リーダーの養成をしている。すなわち、農学と工学が協創し、民間企業や海外研究教育機関等と協力して、“先端工学技術によって実現する農業流通革命に資する新産業創出”を一つの課題テーマ例とし、様々な研究分野における研究テーマを自由度高く設定して高度博士人材の養成に取り組んでいる。このプログラムの中で国内連携機関として、本学大学院 食物栄養専攻の於保、白尾が栄養関連の専門教育、リケジョ養成にたずさわっている。今後本大学院とも積極的に連携していきたい。本プログラムは、新技術創出、ダイバーシティ—、他機関連携を行いながら教育を推進していることから、SDGsの目標9、10、12、17と関連する。

取り組みの参加者

食生活科学科 教員 2名

取り組みの実施期間

令和元年度~