学科教員ブログ(2016年度)

生活文化学科教員から、講義や研究などについて情報を発信します。

音楽教育の研究について—幼児の鑑賞活動—(担当:長谷川恭子)

2017年3月13日

「音楽」の専門分野と聞くと、おそらくみなさんは〈演奏〉が真っ先に思い浮かぶと思いますが、研究分野には演奏だけでなく、「音楽教育」や「音楽学」などという分野があります。

私は、教員として講義をする他には、音楽教育の研究もしていますし、演奏活動もしています。

私は、幼児期の音楽経験には、音楽をツールとしたあそびや歌により音楽を体験する「能動的な活動」だけでなく、音楽を受け取る「受動的な活動」も体験する〈バランスの良い音楽経験〉が、音楽的な感覚を高め、将来的に「豊かな情操を養う」(小学校学習指導要領音楽科の目標)と考えています。

今回は、私が最近行なっている音楽教育の研究のひとつをご紹介したいと思います。

今年度は科学研究費助成事業による研究(「音楽の協同性に着目した幼小接続の音楽活動プログラムの実証的研究」研究代表:尾見敦子先生)に参加しました。

この研究の一部として、川村学園女子大学附属保育園の協力のもと、月に1回のペースで約1年間、わらべうたあそびとピアノの鑑賞活動をセットで行い、幼児がバランスの良い音楽経験をするためのプロセスについて実践研究を行いました。

今回のピアノの鑑賞活動は、私の生演奏で行ないました。

生演奏で行なうということと、幼児が普段親しんでいるディズニーやジブリ、アニメ、テレビの曲はプログラムとして一切使わないということが、この活動のコンセプトでした。

このようなコンセプトによる鑑賞活動から、幼児が音楽を受け取って能動的な発言を引き出すためのプロセスを探ったわけです。

「幼児がピアノの鑑賞なんてできるの?」「静かに聴いていられる?」とみなさんは思うのではないでしょうか。

ですが、 (1)鑑賞活動を幼児の身近なものにする、(2)演奏者と幼児の間での音楽の受け渡し(鑑賞)のコミュニケーションが必要、という2つの条件が揃い、プロセスとして成立すれば、鑑賞活動をした幼児から能動的な発言が挙がるのです。

(2)の条件では、受け渡す「音楽」は演奏者にとって精神的にも技術的にも慣れ親しんでいるものの提供でなくてはなりません(この概念は、音楽教育研究家の小川昌文先生が「マイ・ミュージック」という言葉で提唱しています)。

私にとってのマイ・ミュージックはピアノの演奏なので、今回の鑑賞活動もピアノの演奏で行なったのです。

3歳児クラスの鑑賞活動

3歳児クラスの鑑賞活動

4歳児・5歳児クラス合同の鑑賞活動

4歳児・5歳児クラス合同の鑑賞活動

このピアノの鑑賞活動で、幼児からは「楽しかった」という声だけでなく、「涙が出そうだった」「感動した」など、大人かしら?と思うような発言も出てきました。

回を重ねるごとに、集中して聴けるようにもなってきたと思います。

終わりの挨拶をしたあと、毎回私のところへ幼児たちが寄ってきてくれたり、「今日の曲、好きだった」と言ってくれることも度々ありました。

実践の最後の日には、「ピアノ楽しかったよ」と声をかけてくれた幼児もいて、研究ではありましたが、純粋に演奏者として嬉しい気持ちになりました。

私も、マイ・ミュージックであるピアノの演奏をとおして、幼児と素敵なコミュニケーションを持つことができて、忘れられない時間でした。

学生のみなさんにも、自分のマイ・ミュージックを持ち、それにより子どもたちとのコミュニケーションをとおして、素敵な気持ちを味わってほしいと思います。

「『カルピス』づくりによるコミュニケーション発達支援セミナー」を開催(担当:長崎勤)

2017年3月6日

実践女子大学・長崎研究室企画・アサヒグループホールディングス(株)後援のセミナーが、2016年12月26日(月)浅草の隅田川沿いのアサヒグループホールディングス株式会社・本社ビルで開催されました。

長崎ゼミでは、2015・2016年度にカルピス(株)、アサヒグループホールディングス(株)との共同研究によって、障害を持ったお子さん・保護者の方々を対象に、「カルピス」づくりを通したコミュニケーション発達支援の研究を行ってきました。

生活の中での心の動きと支援について、3,4年生合同のゼミとして取り組んだものでした。

その成果を学会等で報告したところ、関心を持つ方々が増え、様々な教育・療育の発達支援の現場で「カルピス」づくりを通したコミュニケーション発達支援の実践が行われはじめました。

そこで、その現場の方々と、大学・企業の研究者、約30名が一同に集まり、「『カルピス』づくりによるコミュニケーション発達支援」の理論的背景や支援スキルを共有し、また実践現場の情報交換と交流の時を持ちました(詳細は「セミナーの概要(PDFファイル)」)。

セミナーの概要(PDFファイル) [PDF:393KB]

プログラムは

1.「カルピス」づくりの意義を考える:「『カルピス』づくりによるコミュニケーション発達支援」の理論的背景

2.「『カルピス』づくりによるコミュニケーション発達支援」プログラムの紹介

3.ワークショップ(ロール・プレー)による「カルピス」づくりでのコミュニケーション・スキルの習得でした。

ロール・プレーの様子

ロール・プレーの様子

日本の文化の中で約100年かけて醸成されてきた「カルピス」を共にづくりつくることには、乳幼児から中学・高校生徒、あるいは、高齢者にいたるまでのコミュニケーションの要素(好みの濃さや量の選択、他者の意図理解、情動調整活動など)が多様に含まれており、そのため豊かな支援の可能性も含まれています。

なによりも、一杯の「カルピス」を一緒に作って飲んで、ほっとし、「おいしいね」と微笑み合うことは、インターネットなどを介するコミュニケーションと対極的な、時間と空間、身体性を共有したコミュニケーションでしょう。

今後とも、ゼミ生と協力し、現場の先生方、保護者の皆さん、地域や企業の皆さんと連携した研究を行っていきたいと思います。

水野ゼミの日々〜社会心理学研究室〜(担当:水野いずみ)

2017年2月20日

ゼミ生は、春休みの真っ最中です。

現在、3年生は、就職活動に取り組みながら、来春から本格的に始まる卒業論文の執筆に向けて、文献収集やテーマの絞り込みなどを行っています。

4年生は、先月無事に卒業論文を提出し、最後の学生生活を満喫しています。

今年度の卒業論文のタイトルは、以下のとおりです。ゼミ生一人一人が自身の関心を追求した、個性豊かな卒業論文です。

・「女子大学生を対象とした不思議現象信奉度の種類別の検討

~『見える』不思議現象・『見えない』不思議現象~」

・「早起き・朝時間の充実と自己肯定感の関連性

~女子大学生を対象とした検討~」

・「心的余裕と購買行動にみる物事への興味のもちやすさ」

水野ゼミでは、夏休みに学園の実習所でゼミ合宿を行っています。実習所は箱根にあります。

4年生は、合宿で卒業論文について発表します。

3・4年生合同で合宿を行うので、3年生は、4年生から、就職活動や卒業論文の様子などを教えてもらったり、アドバイスをもらったりしています。

今年度のゼミ合宿のしおりは、3年生が、LINEのカメラで3・4年ゼミ生の写真を撮影して、表紙を作成しました。

昨年度は、あいにく富士山の火山活動のため、実習所に出かけることができなかったのですが、今年度は、いつものように箱根を満喫することができました。よく遊び、よく学ぶゼミ生たちです。

生活科の学び(担当:渡辺敏)

2017年1月24日

幼児保育専攻、幼稚園・小学校コースの学生は3年生で初等教科教育法(生活科)を履修します。

生活科の目標の一つに「身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関心を持つこと」が挙げられています。

小学校1年生では学校の探検をし、2年生では地域の探検をして自分の身近な社会との結びつきを強くしていきます。

また、生活科では子どもたちの主体的な学びが展開できることも大きな特色の一つです。

実践の学生も、大学、日野についてあまり詳しくはありません。

そこで、実際に学校探検、地域探検をして、子どもたちの生活科を体験してもらいました。

まず、はじめに行ったのは学校探検です。

生活文化学科についてはよく知っていますが、他学科である食生活学科や生活環境学科には詳しくありません。

そこでこの2学科がある本館に向かいます。

生活環境学科の高田先生の研究室から探検を始めました。

ここにある学生さんの作品をみて、まずびっくりします。

「私も作ってみたい!」といった数分後には「私にはきっと作れないだろうな…。」とため息が聞こえます。

次に塚原先生の研究室で木工の道具からレーザープリンター等道具の豊富さにもびっくりします。

卒業制作で作られた美しい衣装の数々にまたため息が聞こえます。

お隣の食生活学科ではきれいに磨き上げられた調理室を見学、「私たちも使ってみたい!」という声には「片付けがが大変ですよ。」と、アドバイス。

2階の学生さんが運営する食堂はぜひ使ってみたいという声もきかれました。

続いて図書館へ探検は続きます。

雑誌のコーナーに案内し、教員採用試験問題のある場所を教えました。

学生みな無言…。

そのあと、地下の論文貯蔵室に案内しました。

「卒業論文を書くときにはここにたくさん参考文献があるから読むんだよ。」という教員の声に再び無言。

教員の前から、さ~っといなくなりました。

続いて2階の学習室に案内します。

「ここなら勉強できるかも!」と前向きに話す学生がいる一方、「こんなに静かだと私寝ちゃうかも…。」という学生も、課題は山積みです。

見学を終え、学生は各自、4つ切り画用紙に見学内容をまとめました。

そして次の時間にポスター発表を行いました。

ポスター発表は生活科でよく使われる発表の形です。

フェイス・ツー・フェイスで何度も発表ができるので発表者は発表がうまくなります。

また、発表側と聞く側が近いので気軽に質問や返答ができることも魅力です。

発表者は教室の外に向かって発表できるように体形を整えると声が外向きになるので、発表者が多くてもそれほどうるさくはなりません。

次に行ったのが日野探検です。

学生には日野マップを配って、行きたい場所を決めさせました。

私からは日野本陣をはじめの見学場所に指定しました。

学生が選んだのは石田寺と高幡不動です。

歴史女子のIさんが土方歳三が眠る石田寺を選び、御朱印女子のNさんは、高幡不動でマイ御朱印帳に御朱印をゲットしたいと考えていました。

まずは本陣で日野と新撰組との関連を学びます。

佐藤彦五郎の住まいである日野本陣は都内で唯一残る本陣建築です。

大黒柱の太さや、欄間の美しさ、釘隠しの豪華さから、新撰組を陰ながらバックアップしてきた佐藤家の豊かさが伝わってきます。

写真は生活科担当渡辺が新撰組の衣装を着たものです。

(顔が見えると新撰組のイメージが悪くなる恐れがあるのであえて後ろ姿で失礼いたします。)

日野本陣を後にして、バスで石田寺に移動しました。

お寺につくとお墓にあるお名前は土方ばかり。歳三さんのお墓を見つけるのに一苦労しました。

お寺を出ると周りのお宅の表札も土方ばかり…。意外な発見でした。

日野高校の横を通り、モノレールの下をてくてく歩き、浅川にかかる橋を渡り、20分ほどで高幡不動に到着しました。

11月ということもあり、七五三をお祝いする親子と菊を見に来た参拝客でかなり込み合っていました。

Nさんは早速、御朱印を書いてもらっていました。

一行はゆっくり参拝することもなく出口へ。かなりお腹が減っていたのだと思います。

テレビで紹介されていたという団子屋へ直行。まさに花より団子です。

「美味しかった!」と、とても喜んでいました。(最後の美味しい団子で、見学内容がすべて上書きされないといいのですが…。)

見学した内容は新聞の形にまとめさせました。

そしてお互いの新聞を見合い、良い点をコメントに書いて手渡す学習を行いました。

このように生活科では学んだことを様々な表現方法で記録し、残していきます。

体験の多い生活科で、自分の学びを意識し、実感するには「書く」という活動が欠かせません。

書くということを通して自分の学びを見つめ直すのです。まさにメタ認知ですね。

海外との交流事業についてご紹介致します(担当:細江容子)

2016年12月21日

5月、テキサス大学サンアントニオ校(UTSA)の成績優秀者(Honor Student)クラスによる実践女子大学の渋谷キャンパスと日野メインキャンパスへの訪問、交流事業が企画されました。

今回UTSAのフィールドベース日本研修プログラム(スタディツアー)は、大学での講義を通じて日本社会のビジネス、政治、宗教、哲学を理解すると同時に、 実際のフィールドトリップにより、その実態を自身の肌で感じ取ることでした。

本学の学生は、UTSAの学生とともにフランス人Sarah Goretta氏による「Women in the Global Workplace」というタイトルでの講義を受講し、ディスカッション等を行いました。

さらに、茶道等のレッスンを通して日本文化を実際に理解することを目的として、本学無我荘での茶道体験も実施されました。

また、東京のホスト校である実践女子学園高等学校生徒との英語の交流授業も実施されました。

UTSAの校舎

UTSAの校舎

実践女子学園高等学校生徒との英語での交流授業風景

細江のクラスでのUTSA学生との交流授業

細江のクラスでのUTSA学生との交流授業

◇大学での交流授業

イギリスで学位を取得したフランス人Sarah Goretta氏による「Women in the Global Workplace」というタイトルでの講義は、社会が抱える今日的テーマとして大変興味深いものであり、活発な質疑応答がなされました。

講義概要は、グローバルな社会とはどのようなものであるか、グローバル企業で仕事をするとはどのようなことであり、どのような問題を抱えることになるのか、文化、コミュニケーションのグローバルな環境とはどのようなことか、グローバル企業における女性のリーダーシップとは何か、といった内容でした。

Mimi先生スタディツアー事前視察時、細江の授業でのグローバル化に関するMimi先生の講義

UTSAとの研究・教育交流は細江が国からの科学研究費をいただき、細江の研究交流からスタートしたものです。本年3月の研究交流では、東アジア研究所で日本の高齢者問題に関して細江が講義を行いました。

Japan's Senior Life Design in the Positive Welfare Era [PDF]

1日5分でできる基礎代謝を高める運動(担当:島﨑あかね)

2016年11月23日

生活文化学科では、社会で即戦力として役立つ専門的な知識を学ぶ『学科専門科目』が用意されていますが、私は保育者・小学校教諭の免許取得に関わる体育系の科目を担当しています。

加えて、大学にはいろいろな学科の学生が集って、幅広い教養と総合的な判断力を身に付ける『共通教育科目』もあり、そのうちの健康・運動関連の科目も担当しています。

ここでは、日常生活で簡単に行うことができる運動をご紹介します。

~1日5分でできる基礎代謝を高める運動~

基礎代謝とは、人間が生きていくのに最低限必要なエネルギーで、1日の総消費エネルギー量の約70%に相当します。

基礎代謝は、生後成長するにつれて高くなり、18歳前後をピークに、その後は徐々に低下していきます。

一般には40歳を過ぎると急激な下降線をたどるといわれています。これは加齢によって筋肉が衰えて減少してしまうからです。

特に女性はもともと男性に比べて体脂肪を備えているため筋肉が少なく、基礎代謝が低い傾向にあります。

基礎代謝を高めるためには、体内で最もエネルギーを使ってくれる筋肉量を増やすことが大切です。基礎代謝を意識したダイエットはリバウンドも少なく、健康的です!

さあ、寝る30分前に、①~④を1セット(いずれも、100%の力で、7秒間キープ)として、+3セット実施して基礎代謝を高めましょう!

① 大胸筋(胸の筋肉)

胸の前で手のひらを合わせ、息を吐きながら100%の力で7秒間押し合う。

② 広背筋(背中の筋肉)

うつぶせに寝て、右手と左足というように対角の手と足を上げる。100%の力で7秒間キープしたら、逆の対角も行う。

③ 腹直筋(お腹の筋肉)

椅子に座り、両手を重ねて膝の上に置く。膝は上へ、両手は下へと100%の力で7秒間押し合うように力を入れる。

④ 大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)

椅子の背などにつかまり、かかとを上げる。

太ももと床が平行になるまで膝を曲げて7秒間キープする。

上体が傾かないように気をつけながら膝を伸ばし、ゆっくりかかとを下げる。

学生さんのキャリア形成に挑戦しています(担当:高橋桂子)

2016年8月14日

今年度より、本学「女性キャリア形成研究所」で副所長として企画・運営にあたっています。

前期は助手さんたちに仕事内容や卒業以降のキャリア形成に関する「ランチトーク」、就職で内定を得た学生に協力いただき、新たに「内定者トーク」(6時限!)を開催しました。

後期も盛りだくさんです。継続して「内定者トーク」を開催するとともに、常磐祭では大野由喜子先生(本学卒業生、全国高等学校家庭クラブ連盟、家庭クラブ事務局長)を招聘して、女性キャリアとしての教職について語って頂きます。また、本学の教育理念である「自立自営」しうる女性育成を目指して、小商い・起業に関するレクチャーも開催します。乞う、ご期待ください。

ゼミではどのようなことをしているのかご紹介します(担当:本間洋子)

2016年8月6日

ゼミで行ったプロダクトを紹介します。

私のゼミには幼児保育・生活心理の両専攻の学生が所属していますが、健康や子どもの発達に興味のある学生が集うゼミです。3年生になりゼミが始まると、毎年、アメリカのNational Institute of health (NIH)あるいはNational Institute of Child Health and Development (NICHD)が一般向けに出版している小冊子を英語で読んでいます。一般向けなのですが、専門的な用語が多く出てきますし、英語特有の言い回しなど、慣れない英文に四苦八苦することも多いのですが、皆で分担して和訳し、教員から補足やその背景などの説明を受け、その内容の理解に努めています。一般向けと言っても、参考文献や、URLなどが書かれており論拠のある冊子であり、卒論を書くときの参考になると思っています。

前の学年ですが、「Adventure in Parenting」(表題の和訳に苦労しました。子育てという冒険としてみました。) を原文に沿った形でPDF化しましたので、学生の労作をお読みいただければと思います。

画像をクリックしてください。PDFファイルが開きます。

国際学会に参加してきました!(担当:作田由衣子)

2016年7月30日

2016年7月17日から22日まで、ハンガリーの首都ブダペストで記憶の国際学会(The 6th International Conference on Memory)が開催されました。5年に一度、世界中から「記憶」の研究者が集まる大きな学会です。

なかなか生で見ることのできない有名な先生方をはじめ、たくさんの記憶研究者たちの発表を聞いて、とても刺激になりました。

私は顔から感じられる「信頼できそう」という印象が、記憶の中でどう保存されるかというテーマについて発表しました。英語での発表はなかなか難しいものですが、いろいろな国の人に興味を持ってもらえると嬉しいですね。

ところで、ハンガリーはルービックキューブ発祥の地だそうです。市街地の壁にこんな絵が描かれていました。

近くで見た時のイメージ

近くで見た時のイメージ

離れて見た時のイメージ

離れて見た時のイメージ

近くで見ると小さな丸が並んでいるようにしか見えないのですが、離れて見るとルービックキューブに見える不思議な絵でした。

どうして近づいたり離れたりすると別の絵に見えるのでしょうか。そこにはいろいろな知覚現象がかかわっていると考えられます。こういった現象を解明するのも、心理学の一つのテーマになります。

海外に行くと、いろいろな発見があって面白いです。

皆さんも、機会があればぜひ外国に行ってみることをおすすめします。(もちろん安全には十分に気を付けてくださいね。)

それでは、楽しい夏休みをお過ごしください。

幼児保育専攻 幼小コース 近況報告(担当:南雲成二)

2016年7月25日

7月10日(日)一都三県一政令都市の「小学校教員採用試験第一次試験」が実施されました。

実践女子大学生活科学部 生活文化学科 幼児保育・児童教育専攻の第Ⅲ期生(平成29年3月卒業見込の4年生)のみなさんの「小学校教員採用試験第一次試験」受験状況は次のとおりです。

- 東京都4名(内1名は大学推薦枠にて一次合格、二次試験対策に取り組んでいます。他3名は一次試験に果敢に挑戦しています。)

- 埼玉県1名(大学推薦枠にて一次合格、二次試験対策に取り組んでいます。)

- 千葉県1名(千葉県は大学推薦枠そのものがありません。昨年より一生懸命一次試験対策に取り組んでいます。)

- 茨城県1名(茨城県も大学推薦枠そのものがありません。昨年より一生懸命一次試験対策に取り組んでいます。)

- 横浜市1名(大学推薦枠にて一次合格、7月10日は二次試験の一部として、小論文にチャレンジしました。)

今後、一次試験の合格発表を待ちつつ、二次試験(主に小論文、個人面接、集団面接~含む模擬授業~)準備に積極的に取り組みます。同時進行で「卒業論文制作」を真剣に進めます。一次試験の最終発表が7月下旬~8月上旬。二次試験は8月~9月にかけて行われます。最終合格判定は10月初旬になります。 第Ⅰ期生(平成27年3月卒業)や第Ⅱ期生(平成28年3月卒業)の先輩方の動向は以下のとおりです。

- Ⅰ期生:東京都小学校教員合格1名(今年2年目勤務)、埼玉県小学校教員合格1名(今年2年目勤務)、静岡県小学校臨時任用採用2年目1名(本年再チャレンジ)、埼玉県小学校臨時任用2年目1名(本年再チャレンジ) 病院医療事務勤務者2名

- Ⅱ期生:東京都小学校教員合格1名、埼玉県小学校教員合格1名、横浜市小学校教員合格1名、 医療事務勤務1名、海外留学1名、民間企業勤務2名

本年再チャレンジをしたⅠ期生の先輩方(埼玉県や静岡県)からも、確かな手応えがあった特別受験枠の丁寧な報告が届けられました。臨時任用教員の仕事(正規勤務者とまったく変わらない内容)の大変さと、学び手とともに日々取り組むことの喜びややりがいがひしひしと伝わってきます。同時にお二人ともその人柄や人間性の素敵さが勤務先の保護者の方々や先輩方に愛されていることも強く伝わってきました。

正規教員のスタートをきられることも立派ですが、臨時任用職員の体験を自分自身の職能成長のエネルギーにしていっている姿(態度)もとても立派です。その経験がより豊かなで確かな教師力に必ず結実していきます。(このことは、公立小学校の副校長・校長体験からもはっきりとお伝えできることです…。)また、採用試験に関連してお伝えできることは、臨時任用職員の体験は翌年の採用試験の段階で考慮されるということです。

さて、後半の写真は、4年生の演習内容や学習風景と、3年生の教科教育法(家庭科調理実習「お米を炊く」)の

授業風景です。

大学3年次に小学校教育実習4週間を実践(9月初旬~10月中旬)し、学年末の1月下旬~2月初旬にかけて幼稚園で2週間の教育実習を実践します。小学校教諭一種免許状と幼稚園教諭一種免許状取得の為にもとても大切な両実習です。幼保小連携による「保育&療育&教育の充実」に関連してお伝えしておきたいことがあります。それは、幼児教育に関して体験的な知見をしっかりと持った小学校教員は決して多くないこと、また、小学校教育に関して体験的な知識・実践知を持った幼稚園教諭・保育士も決して多くないという現実です。このような状況の中で、実践女子大学生活文化学科の幼児保育専攻幼小コースは、その両方を丁寧に、実践的に学習・探究することのできるとても貴重な専攻コースだということです。

今後、是非とも「志」のある人達が、本学部本学科を志望し、後に続いてくれることを期待しています。

保育園・幼稚園での実習が無事終わりました(担当:井口眞美)

2016年7月10日

6月には、幼児保育専攻 幼保コースの3年生が2週間の保育実習(保育所)を、4年生が4週間の教育実習(幼稚園)を行いました。

実習に出発する前の学生たちは、「実習日誌を毎日ちゃんと書けるかな」「ピアノ、上手にできるかしら」と不安気な様子も見せるのですが、実習を終えると、保育者としての自信をつけ、精神的にぐんと成長して大学に戻ってきます。

とりわけ、4年生は4週間という長い期間、幼稚園において子どもの観察記録をとったり、保育補助を行ったりしながら保育の在り様を現場から学びます。また、絵本の読み聞かせやお弁当の時間の指導など、保育者としての実践的なスキルも身に着けていきます。そして、実習最終日が近づくと、責任実習といって、保育の計画書である「指導案」を作成した上で、朝から帰りの会まで担任として一日中保育を行い、実習の総まとめをします。

実習期間中には、生活文化学科の全教員が分担し合い、3,4年生全員の実習先(保育所や幼稚園)を一度訪問します。私が訪問した幼稚園では、4年生が、責任実習として、グループで協力し折り紙でアジサイを作る、カラーセロファンを使ってステンドグラスを作るといった活動の指導をしていました。アジサイの折り方がわからない子がいたり、はさみで紙をくり抜くのに苦戦する子がいたりしましたが、作品が出来上がると、子どもたちは「わあ、きれい!」「ねえ、ぼくのこれだよ。見て、見て」と歓声をあげており、楽しんで活動に取り組めた様子が伝わってきました。

最終日には感極まって「子どもたちも私も泣いてしまった」との声をたくさん聞きました。実習を通して学生たちに多くの学びがあることはもちろんですが、実習先の子どもたちにとっても、学生との出会いが思い出深い貴重な経験となってほしいと願っています。

折り紙でアジサイを作る

折り紙でアジサイを作る

カラーセロファンでステンドグラスを作る

カラーセロファンでステンドグラスを作る

(写真はイメージ)

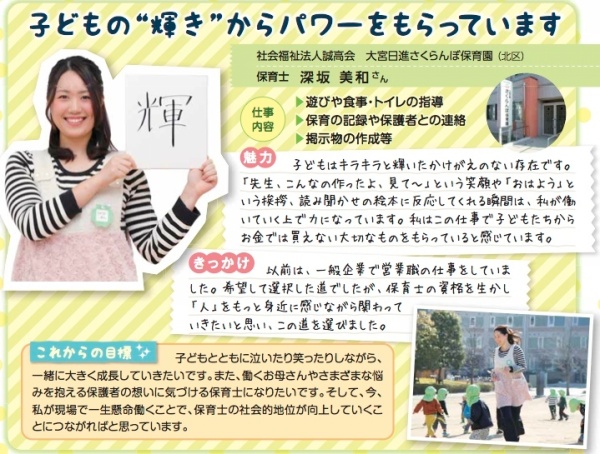

昨春卒業した学生から近況を伝える手紙が届きました(担当:田中正浩)

2016年6月11日

「卒業してから早くも1年が過ぎます。今、2歳児クラスの担任をし、毎日あわただしい日々ですが、子どもの笑顔に癒され、パワーをもらいながら何にも替え難い充実した日々を過ごしています。・・・」

保育園での充実した日々、子どもとのかかわりや保育士としての仕事について、その様子や思いが飾らぬ言葉でいきいきと綴られています。実は彼女、この一年の途中で転職を経験しています。ゼミの学生でしたので、周囲が保育者を選択肢として自然に選ぶなか、多少の不安と悩みを抱きながら自身で企業を選択し、決心する姿を近くで見てきました。入社後は、能力を発揮し、早くから活躍していたことは聞いていました。

ここにきての方向転換は彼女にとってかなりの決断であったことでしょう。手紙には、企業に勤めた経験は決して無駄ではなく、むしろ保育という仕事に生きているとあります。この前向きさは、今ある彼女の原動力とも思えます。研修の際、彼女が保育の在り方、考え方について自分の考えを述べたところ、目に留めてもらい、さいたま市社会福祉協議会発行の「ぽけっと」に掲載されたのでと同封してくれたのが以下の記事です。

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会、勤務先の大宮日進さくらんぼ保育園のご厚意でブログに掲載させてもらいました。もちろん本人にも許可を得ています。

掲載されているのは自身の考え、思いのほんの一部でまだまだ尽きないと、そして保育園での勤務で大学時代とは異なる考えをもつこともできたと記してあります。

子どもとかかわれること、今、保育園で多くの先輩保育士に教えを受けながら働けていること、多くのことに感謝しながら日々を過ごしているのがうかがえます。

私は、彼女の尽きることのない保育への思いをもっと聞いてみたいし、何よりもその姿勢と成長を見守っていきたいと思います。そして、すべてのことは無駄ではないし、むしろ無駄に終わらせることなく、という前向きな彼女が彼女なりのサクセスストーリーを紡いでいってほしいと願っています。

さいたま市社会福祉協議会

フレッシュマンキャンプ(担当:塚原拓馬)

2016年5月12日

4月23日~24日に八王子セミナーハウスで1年生の「フレッシュマンキャンプ」が開催されました!入学して間もない時期に、同じ学年の友達を作り、交流しましょう♪という目的で、教員とキャンプリーダー(先輩)の皆さんと一緒に合宿をしました。

思い思いに「期待と不安」を持ちつつ、大学生活へ。

キャンプリーダー(先輩)の話に聞き入ってますね!身近な先輩たちの話は、新入生にとって心強く感じられたことと思います。

大学生活の4年間は「成人」という人生の大きな節目の一つを跨ぐ時期にあります。4年間、本当に十人十色な日々を送って、楽しいことも辛いことも経験して、4年後の今頃は立派な社会人となって巣立っていくことでしょう。

「一年一年、一日一日」を大事に過ごして欲しいなと、毎年このキャンプで思うのです。

4年後の今頃、生活心理専攻44名、幼児保育専攻52名の96名全員が、社会へ歩み出していくことを思い描いています。

平成28年度新入生のみなさん、入学おめでとうございます!(担当:学科主任 松田純子)

2016年4月15日 4/4(月)入学式。雨のち曇りのあいにくの天気でしたが、日野キャンパス満開の桜の下、生活科学部の入学式が行われました。生活心理専攻44名と幼児保育専攻52名、計96名の新入生のみなさんが、私たち生活文化学科の一員となりました。心から歓迎いたします。 さて、ここでは、新入生のみなさんを迎えて、私が主任として述べた入学式当日の歓迎の言葉から、少し抜粋して書いてみます。 新入生のみなさんは、これからこの実践女子大学・生活科学部・生活文化学科で、学生生活を始めるわけですが、今、みなさんの頭の中は、いろいろな期待と不安でいっぱいかと思います。これから4年間、どのような生活が待っているのだろう、友だちはできるだろうか、勉強は大変なのだろうか、サークルや部活動は?…等々。 大丈夫です。きっと充実した学生生活が送れるはずです。私も含めて、生活文化学科の教職員一同、精一杯みなさんの自立と夢の実現のためのお手伝いをしようと思っています。但し、条件が一つあります。それは、みなさん一人一人が充実した楽しい学生生活を送ろうと決心することです。 みなさんには「自由」があります。おそらく高校までよりずっと自由があると思います。例えば、大学には制服はありません。毎日、どのような服を着て大学に行くかは、みなさんの自由です。この入学式では、ほとんどの人が黒いスーツですが、明日からは、それぞれみなさんが自由に選んだ服を着て、大学に通います。それぞれの人が自分の好きな服を着て、自分らしさを表現します。みなさんには、好きな服を選ぶ自由があります。 それでは、改めて「自由」とはどういうことでしょうか。心理学者で精神科医でもあったヴィクトール・フランクルという人が、こう言っています。 「人間の自由は、諸条件からの自由ではなくて、それら諸条件に対して、 自分のあり方を決める自由である」 (V.E.フランクル著『死と愛-実存分析入門』) フランクルは、ナチスのアウシュビッツ収容所の体験を持つ人です。みなさんもご存じのとおり、強制収容所に送られた人たちは、財産も家族もすべて奪われ、毎日をいつ死ぬか分からない極限状態の恐怖と苦悩の中で生きなければなりませんでした。そのような過酷な環境の中で、ある時、病人が出たそうです。ところが、翌朝、その病人の枕元にいくつかのパンとスープが置いてあったというのです。その病人のために、自分に与えられたわずかな食べ物を置いて、空腹のまま強制労働へと出かけて行った人たちがいたのです。自分も生きるのがやっとという時に、病気の仲間に、自分の大切な食糧を与えるという自由を行使した人たちがいたということです。 そのようなことが自分にできるだろうか。みなさんはどうでしょう。極限状態では、そのようなふるまいはできないかもしれません。しかし、少しでもそのような選択ができる、自由を行使できる人間になりたいと思います。自分のためだけでなく、周囲の人たちのために自分のできることをする。よい生き方とは、自分の幸福だけではなく、周りの人たちの幸福を考えて生きていく生き方ではないか。「理性で考えて、❝よりよい方❞を選ぶこと、これこそが人間のあるべき姿、『自由人』。教養のある人の取るべき行動なのです」と渡辺和子先生(ノートルダム清心学園理事長)はおっしゃっています(渡辺和子著『面倒だから、しよう』)。 その教養を身につける場が、大学だと思います。自分が置かれた条件の中で、よりよい選択ができる。自分の幸せだけではなく、周りの人にとってもよい選択ができるような力を、みなさん一人一人がこの実践女子大学で、この生活文化学科の学びを通して身につけてほしいと思います。 もしかしたら、みなさんの中には、実践女子大学・生活文化学科は第一志望ではなかった、そんな人もいるかもしれません。しかし、明日からの学生生活をよりよくしていく自由は、みなさんたちにあります。要は、自分自身です。生活文化学科での学生生活が、みなさん一人一人にとって意義のあるものとなりますように願っています。そして、意義あるものにするという決意をもって、ぜひ今日のスタート地点に立ってほしいと思います。 新入生を迎え、いよいよ新年度が始まります。新たな気持ちで、一歩を踏み出したいと思います。