『食品学実験b』ではこんな実験をしています!

『食品学実験b』ではこんな実験をしています!

食生活科学科助手E.N

今回は、管理栄養士専攻2年生の選択科目「食品学実験b」についてご紹介します。

食品には様々な成分が含まれていますが、近年では健康維持に関わる食品の機能性成分が注目されています。

機能性成分は、発ガン抑制や高血圧予防、免疫力向上などに効果があり、食物繊維やポリフェノール、アミノ酸などが挙げられます。

この実験では日常的によく見られる食品を試料とし、それらに含まれる機能性成分の取り扱い方法や、各成分の分析方法について学びます。

第1回・第2回の授業では、食品に含まれる抗酸化性や抗菌性を調べるための準備をしていきます。

抗酸化性とは私たちの身体の酸化を抑えてくれる性質で、抗菌性とは細菌の発育を抑える性質です。

各食品の抗酸化性や抗菌性の強さを調べて、それらは食品中のどんな成分が関与しているのかを各自で考察していきます。

第1回目の実験は、固形サンプルとして以下の食品を用意します。

写真左からアボカド、ぶなしめじ、紫キャベツ、茄子、蓮根、すだちです。

これらを細かくカットし、メタノールに漬けて2週間置き、食品中に含まれている成分が溶け出てくるのを待ちます。

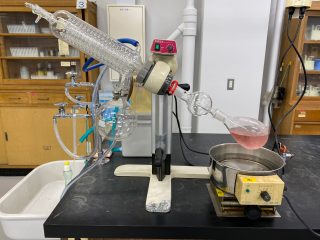

2週間後、第2回目の実験は、成分が溶け出たメタノール抽出液を『ロータリーエバポレーター』という機械を使って、濃縮していきます。

この機械は、容器中の圧力を下げ、メタノールを低い温度で沸騰させることにより液体を濃縮します。

容器を回転させて表面積を大きくすることで、効率よく濃縮することが出来ます。

ロータリーエバポレーターで食品中の成分が溶け出たメタノール抽出液を濃縮している様子です。

学生たちは初めて見た様子で「面白い!」と言って興味深くフラスコを覗いていました。

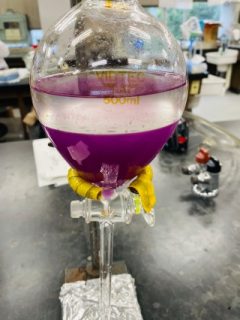

その後、抽出した液体に水と酢酸エチルを加え、水に溶けやすい成分と油に溶けやすい成分に分け、

それぞれの抗酸化性・抗菌性を調べていきます。

この写真は水の層と酢酸エチルの層に分かれている様子です。

この実験ではほかにも、食品に含まれる水分量やミネラルの量についても調べていきます。

食品成分の分析が出来るとしたら皆さんはどんな食品を調べてみたいですか?

色々な食品を試したくなりますね♪