栄養指導実習b~食環境を調査しよう~(健康栄養専攻3年)

食生活科学科助手Y.A

秋空が澄み、金木犀の香り漂う清々しい季節となりました。

今回は健康栄養専攻3年生の「栄養指導実習b」をご紹介します。

この実習は、栄養士として栄養指導対象者および集団に正しい知識を供与し、的確な栄養指導を実施するスキルを身につけることを目的としています。各ライフステージやスポーツ競技別の対象者に栄養指導プレゼンテーションやスピーチ、食育をテーマにしたグループ討議、パネルディスカッション、ディベートフォーラムなど、毎回さまざまな実習を行っています。

今回は「日野キャンパス周辺の食環境調査」を実施しました。

栄養指導(教育)において、対象者のより健康的な食生活実現のためには行動変容が必要ですが、“望ましくない行動”から“望ましい行動”への変容を促す支援をするためには「食環境づくり」がとても重要な要素です。

「食環境」とは、食物へのアクセス:食物の生産から消費に至るまでのシステム全体と、情報へのアクセス:栄養や食生活、健康に関する情報やその流れの両面から成るものです。

そこで大学生活4年間を過ごす、この日野キャンパス周辺(校舎から半径2㎞範囲)の食環境を自らの足で歩き、目で見て知ろうということで、踏査法・観察法によって調査を実施しました。

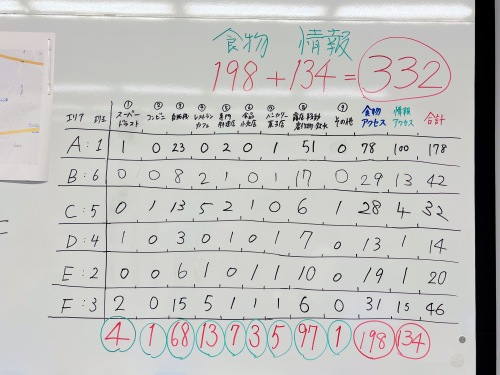

まずキャンパス周辺をA~Fの6ブロックに分けて担当を決め、班ごとに踏査・観察に出向き、エリア内の「食物入手可能性・食情報入手の可能性」を把握します。戻ってきたら調査結果を地図上にシールでプロットしていきます。

地図が完成したら班ごとにそのエリアの食環境についてのプレゼンテーションを行います。

市役所周辺エリアや、学校が集中しているエリア、ほとんどが住宅地であるエリアなど、それぞれに特徴があって興味深い結果が得られました。また、実践女子大学 日野キャンパス内には食情報が非常に多く、食生活科学科の存在の大きさを実感することができたようです。

最後にそのエリアの特徴を鑑みると食環境は整っていたか?不足していると思われるものは何か?を考えた上で、栄養士の立場から見た食環境整備・改善の方向性などについてみんなで考察しました。

キャンパスに毎日通ってはいるものの、周辺には意外と知らない飲食店や食物入手の可能性があるということを知ることができ、発見の多い時間になりました。

普段何気なく生活する中でも常に「食」に興味を持ち、知見を広げることが 栄養士を目指す学生として大切な第一歩です。皆さんもぜひご自身やご家族を取り巻く「食環境」について考えてみてくださいね。