猪熊 作巳先生

英語と他言語との比較から、人間の言語能力解明を目指す。

猪熊 作巳

Sakumi INOKUMA

英文学科

専門分野・専攻/英語学 生成文法理論

Sakumi INOKUMA

英文学科

専門分野・専攻/英語学 生成文法理論

[プロフィール]東京外国語大学外国語学部英語専攻卒、東京大学大学院人文社会系研究科英語英米文学専攻修士課程修了、博士課程満期退学。2013年実践女子大学に着任。

名詞の研究を通じて文法理論の発展を後押し

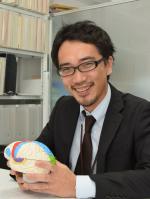

言語学とともに、生物学など自然科学ももともと好きだった、という先生。その口調には、こころなしか「理系っぽさ」も感じられる。研究室には脳の模型も。

言語学とともに、生物学など自然科学ももともと好きだった、という先生。その口調には、こころなしか「理系っぽさ」も感じられる。研究室には脳の模型も。

中学1年生の時に学校で英文法を習った際に「パズルを解くような」感覚を抱き、すっかりその面白さにはまってしまった、という猪熊先生。そのまま勉強を続けていったら今の職業に就いていた、と笑う。

そんな先生が現在取り組んでいるのは、「比較統語論的アプローチに基づいた、名詞句(ならびに代名詞、固有名詞)の統語構造と意味解釈」。とても高度な内容に感じられるが、一体どのような研究なのだろうか。

「“統語”とは、単語と単語をつなぐ規則のこと。この構造を扱うのが“統語論”です。“比較統語論”は、英語と日本語といった異なる言語を比較して、その差異や共通点から各言語の特徴を追究するもので、私は名詞句や代名詞、固有名詞について研究を行っています」どの言語でも、文をつくる際に中心的な役割を果たすのは動詞と名詞である。特に動詞は文の意味付けをするものとして重要な述語になれる品詞であり、従って言語学においても研究が盛んに行われてきた。一方、“単に文を構成する道具”と見なされることの多かった名詞は、動詞に比べて注目されることが少なかったようだ。そこで、名詞やそれに関連する品詞に起こる現象を解明することで文法理論をさらに発展させることができるのではないか、という発想から現在のテーマに着手したと先生は語る。

「Taros linguists」、この語句をよく見ると…?

先生がここ数年取り組んでいるのが、代名詞・固有名詞を含んだ“名詞句(2つ以上の単語で構成される語句)”の構造に関して英語と日本語を比較し、それぞれにおける名詞・代名詞・固有名詞の特徴やそれらの差異を明らかにする研究だ。「これらは大抵、単独で使われるのですが、直後に別の名詞を引き連れてくることがあります。英語だと“we linguists”や“you students”、日本語だと“私たち言語学者”や“君たち学生”といった表現です。こうした例だけ見ていると英語と日本語の名詞句の構造は共通している、と言いたくなるのですが、一方で大きな違いもあります。それが固有名詞です」

日本語では「太郎たち言語学者」という表現をつくることができるが、英語では「Taros linguists」という表現は成り立たないのだ。先生によると、これは英語・日本語間の複数形の違いによるものなのだそうだ。「日本語で“太郎たち”という場合、通常は“太郎と(太郎ではない)ほかの人たち”という集団を指しますが、英語で“Taros”と表現すると指し示す対象は“Taroという名前の人たち”という集団になってしまうのです」

すべての言語に共通する性質は存在するか

こうした研究を展開する先生が見つめるものは、言語学だけに留まらない。「英語で見られる現象が日本語のような他の言語でも見られるのか、見られるとすればどこまでが共通していてどこから異なるのか。そうやって考えを巡らせていくと、“すべての人間の言語に共通する性質のようなものは存在するのか、するならばそれはどんなものなのか”という疑問にたどり着きます」こうした疑問を呼び起こすものとして、少し話はずれますが、と先生は1つの例を挙げた。「人間は生まれて数年経つと、自然と何らかの言語を使うようになります。これはどんな人種であっても必ず見られる、そして他の動物にはない人間ならではの特徴です」人間と他の動物とを分ける境界線として言語能力がある、と先生は話を続けた。「言語学の分野では、言語を身に付ける能力が人間だけに備わっている、という説が有力です。そうだとすると、すべての言語には何らかの共通点があるのではないか。現在、そんな見解が出されるようになっています」

その共通点として浮かび上がっているものはあるか。先生に訊ねると、「語順はあまり重要ではない、ということ」と、びっくりするような答えが返ってきた。「例えば英語で疑問文をつくる際、多くの人の頭の中には“最初に登場する助動詞や、疑問詞を文頭に置く”という法則が浮かぶでしょう。これは疑問文の文法を直線的な語順で解決しようとする発想です。では、“The boy Mary is talking to will play baseball.”という文章を疑問文にしなさい、と出題されたとします。文の頭から単語を順に見て助動詞を探していくと、関係代名詞“Mary is talking”の中のisが見つかりますが、これを文頭に動かしても正しい文にはなりません。つまり、“最初に登場する助動詞を文頭に動かす”という語順に基づく法則では、英語の疑問文はとらえられないのです」

「指示性」に、人間ならではの能力が垣間見える

プライベートでは4歳と9カ月、2人のお子さんの良きお父さん。研究者としての好奇心から、お子さんが1日にどれくらいの言葉を覚えるのかノートに記録していた時期もあったそう。

プライベートでは4歳と9カ月、2人のお子さんの良きお父さん。研究者としての好奇心から、お子さんが1日にどれくらいの言葉を覚えるのかノートに記録していた時期もあったそう。写真は、研究室に飾ってあるお子さんが描いた絵。

先述の例文の場合、述語playに関わる助動詞willを文頭に置かなければならない。単語間の位置付けなど、絶妙なバランスを図りながら言語の文法は構成されているのだ。こうした傾向は世界中の言語で見られる、と先生は語る。このように、言語というものに共通する特徴を見出し追究していけば、やがては人間の脳機能、脳がどのように情報処理を行っているのかを明らかにできるのではないか、と先生の関心はダイナミックに広がっていく。「現在、言語学では、“人間固有のものである言語能力を解き明かす学問は人間存在の解明にも関わり、自然科学の一分野に位置付けられる”という考えが大きな流れになっています。これはアメリカのノーム・チョムスキーと言う言語学者の提唱に始まるもので、私もこの考えに基づいて研究を展開しているところです」

先生が研究の主軸とする名詞にも“人間固有の能力”が垣間見える要素があるそうだ。「それは“指示性”です。私が“リンゴ”と言えば、目の前に実物がなくてもそこにいる誰もがリンゴを思い浮かべることができる。ところが他の動物には、あるものの概念を伝えるコミュニケーション法がありません。このように、名詞の面からも“人間を人間たらしめているものは何か”の追究ができるのではないか、と考えています」

疑問を持つことから、本当の学びが始まる

大学で学ぶことの面白さは、ただ単に知識を詰め込むのではなく、自分の頭でものを考える作業の中にある、と先生は言う。そしてその出発点は、普段なら見過ごしてしまうようなものに目を留め、疑問を持つことだ、と。「英語にせよ日本語にせよ、よく考えると不思議な言語現象はそこら中に転がっています。私がよく授業で取り上げる例を紹介すると、駅で“Train will arrive soon.”というガイド文を目にしたことはないでしょうか。“間もなく電車が到着します”という意なのでしょうが、英文法上はとても不自然な表現です」その原因は助動詞willが使われていること、と先生は指摘する。これは予想や予測を表すものなので、文章を正確に日本語訳すると「多分、もうすぐ電車が来るでしょう」という、なんとなく無責任な案内になってしまう、と先生は笑う。

こういった話をすると学生はとても面白がってくれるが、とは言え知識を伝授するだけの指導はしたくない、とも先生は語る。「授業では、今からこのテーマについて講義を行うが、納得できなかったらどしどし質問したり反論してください、ぜひ論戦を張りましょう、と言っています」その言葉の奥にあるのは、先生から教わることであっても疑問を抱いたらその感覚を大切にしてほしい、という思いだ。学ぶ機会はどこにでもある、授業にも生活の中にも。本当の意味での「学ぶ姿勢」を学生生活の中で身に付けてほしい、先生は学生たちにそう期待している。

ピックアップ授業!

英語学概論a

英文学科2年生が全員受講する必修授業。村上まどか先生が担当する『英語学概論b』と合わせて、1年間で英語学・言語学の基礎を学ぶ。 猪熊先生はこの授業を「言語研究の面白いところを盛り込んだ“お試しセット”」と紹介しているとのこと。多くの学生にとって英語学は未知の領域のもので、「高校までの授業の延長」とか「膨大な量の専門用語を暗記する」といったイメージを抱いている場合も多いようだ。しかし先生が大切にしているのは、「私たち全員が毎日使っている言語がいかに不思議な性質を持っているか、学生に気づいてもらう」こと。「言葉はいつ発生したか」「人間の進化とは」といったテーマで終始する回もあり、「英語の話が一言も出なかった」と驚きながらも楽しんで聴講する学生も多いそうだ。

おすすめの本

The Language Instinct: The New Science of Language and Mind. Penguin.(Pinker, Steven)[『言語を生み出す本能(上)(下)』(椋田直子訳、NHKブックス)]

先生に「言語学」という学問領域を教えてくれた1冊。大学入学のお祝いとして高校の英語の先生から原著を贈られたものの難しくてしばらくそのままにし、書店で翻訳版を見つけて購入。言語の不思議さや、それを自然科学の視点で考察することの面白さに衝撃を受け、それが現在の分野を専攻するきっかけになったとのこと。

『想像するちから—チンパンジーが教えてくれた人間の心』(松沢哲郎、岩波書店)

日本を代表する霊長類研究者がわかりやすい言葉で書いた、チンパンジーの認知的な側面と、それとの対比から浮かび上がる人間の認知的な特徴とを解説する本。チンパンジーの話として読んでも単純に楽しいけれど、言語学の視点に立つと、意外な側面で意外な対応がチンパンジーと人間との間で見られることがわかるそうだ。

※2014年11月 渋谷キャンパス研究室にて