ブルナ ルカーシュ先生

ブルナ ルカーシュ

BRUNA,Lukas

文学部 国文学科

専門分野・専攻 日本近代文学、中欧文学、比較文学、翻訳研究

BRUNA,Lukas

文学部 国文学科

専門分野・専攻 日本近代文学、中欧文学、比較文学、翻訳研究

[プロフィール]カレル大学(Univerzita Karlova / チェコ共和国)文学部日本学科卒、早稲田大学大学院文学研究科・日本語日本文学コース博士後期課程修了後、2016年4月より実践女子大学文学部国文学科に着任。

比較文学と翻訳研究

“ 道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思ふところ、雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい速さでふもとから私を追って来た。私は二十歳、高等学校の・・・ ”

というのは、有名な川端康成の「伊豆の踊り子」の冒頭文だが、この「私は二十歳」が英語版では「I was nineteen」となっているという。たった1歳の違いだが、「20歳」と「19歳」では、主人公の印象は大きく異なる気がする。

これは誤訳なのでしょうか?

ブルナ先生:「いえ、誤訳ではありません。この『二十歳』というのは、戦前の日本で使われていた『数え年』なのです。翻訳は、言語の知識さえあれば誰にでもできる、と思われがちですが、実際はこうした文化的背景の理解もないとできません」

と流暢な日本語で「数え年」という戦前の日本の慣習についても、さらりと解説するブルナ先生。声だけ聞いていたら、先生がチェコ人だとわからないだろう。

「翻訳研究」というと、どのように外国文学が日本語に、日本文学が外国語に訳されているか、というようなことについての研究であるが、この「伊豆の踊り子」の例のように、翻訳と原作を読み比べることによって、原作だけでは見えなかったものに気づかされるところも、研究の魅力のひとつだという。

先生が在籍した早稲田大学は比較文学の伝統があり、「何かを比較するというのは勉強の基本。比べて初めて気づく」という恩師の言葉もあるそう。

この「伊豆の踊り子」の例のように、「翻訳研究」において「比較」が重要であることはわかりました。では、「比較文学」において「翻訳研究」は、どのように作用するのでしょうか?

ブルナ先生:「私が専門としている比較文学と翻訳研究は、今となってはそれぞれ独立した研究分野として認識されていますが、もともと密接につながっているものです。だって、翻訳抜きの比較文学は考えられないですから。近代以降の文化交流を考えると、翻訳というのは文化の重要なパイプラインです。夏目漱石や森鷗外などの日本文学が外国に紹介される時、また反対に海外の文学が日本に紹介される時に必ず翻訳が必要です。翻訳研究は日本のみならず世界的に、この2、30年で盛んになった学際的な学問研究分野で、今は比較文学よりも盛り上がっています。また、そもそも日本近代文学の成立・発展過程において、多くの日本の文学者たちが外国文学を翻訳で読み、そこから学び取ったことを積極的に自分の作品に採り入れていたことを思うと、日本近代文学の歴史を考える時、翻訳の影響力というものは極めて重要なものです。翻訳を通して文学と文化の違いについて考えることは、非常に刺激的かつ興味深いアプローチだと思います」

「伊豆の踊り子」の「二十歳」は誤訳ではありませんでしたが、翻訳研究では誤訳も扱うのですよね?

ブルナ先生:「確かに翻訳研究というと、誤訳を思い浮かべる人が多いですよね。近代の翻訳なんか誤訳がひどいですよ(笑)でも、この研究の本当の面白さはそこではなくて、その翻訳家の意図とは別に、同時代の政治思想や社会状況など様ざまな影響が働き、翻訳が変わってくるところだと思います。翻訳という作業を通して、原作がどのように生まれ変わっていくかという変遷を辿っていくというのが、翻訳研究の主眼なのです」

翻訳の変遷を辿る

社会的、文化的要因によって、原作が生まれ変わっていく様を翻訳で辿るのが翻訳研究の面白さ、と語るブルナ先生。

原作が生まれ変わる、ということは、翻訳によって内容が異なるということでしょうか?

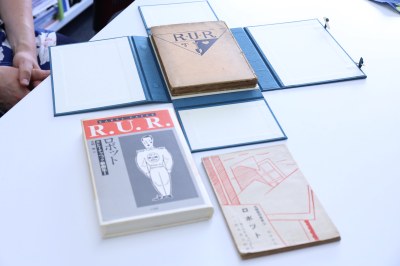

ブルナ先生:「そうです、翻訳にはそれぞれ個性がありますね。例えば、日本語で最も多く翻訳されているチェコの作家、カレル・チャペックの代表作に『ロボット』というSF作品があります。2020年に新訳が出たのですが、これまでも7、8回くらい翻訳されている名作です」

余談だが、「ロボット」という言葉は、この作品から生まれたそうだ。

ブルナ先生:「1920年に戯曲として書かれ、チェコで上演されるとすぐに話題になり、欧米でも人気を博しました。初めて日本語訳した宇賀伊津緒という人物は、アメリカ滞在中にこの舞台を見て感動し、1923年に翻訳を出したのです。翌24年には鈴木善太郎が別の翻訳を出しました。2つとも英語からの重訳ですが、最新の翻訳と比べるとかなり違います。特に最後の結末の場面が違う。書き直されているというより削除されている。ただ、それは日本の翻訳家たちのせいではなく、底本とした英語訳に問題があり、宇賀と鈴木は、この英訳を忠実に翻訳したにすぎません。戦前の翻訳は重訳が多いので、原作とはかなり違ったりして面白いのです」

と話しながら先生、なにやらゴソゴソと背後の本棚を探して1冊の古書を取り出した。

ブルナ先生:「これはその宇賀伊津緒という人物が1923年に出した最初の翻訳です。刊行部数が少なかったせいか、今ではなかなか手に入らない稀覯本(きこうぼん)になっていますが、私が持っているこの本は、実はもともと三島由紀夫が持っていたもので、数年前に古本屋で見つけて買いました。とても貴重なものです」

と少年のようにうれしそうに話す先生の声は弾んでいるが、博物館級のお宝を目の前にした筆者のような素人は、ただただ目を丸くするばかりである。

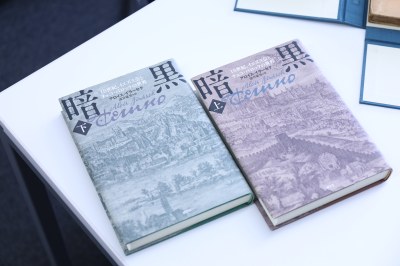

ブルナ先生:「同じチャペックのもうひとつの代表作『山椒魚戦争』も、戦前にオーストリアで刊行されたドイツ語版は、ナチスを意識していくつかの箇所が削除されており、また戦後に出版されたロシア語版は、当時のロシアの検閲でかなり修正されていたので、これを底本とした戦後の日本語訳もまた原作と大きく異なります」

「検閲」といえば「プロレタリア文学」だが、先生は武田麟太郎の初期の作品などのプロレタリア文学も研究していた時代があった。

ブルナ先生:「社会に対して発信していくことは、文学の大事な役目のひとつだと思います」

と言いながら、また古書を書棚から引っ張り出し、見せてくれたページの多くの文字が×××と伏字されており、驚く。

ブルナ先生:「『労働婦人アンナ』は、1920年代のチェコのプロレタリア文学の代表作です。今はもはや誰も読まない作品なのですが、当時は大いに注目され、外国語にもよく翻訳されました。日本語訳は早くも1930年に出ましたが、社会革命を促すかなり過激な内容のため伏字だらけなんです。戦後の占領期の検閲と違い、戦前の検閲は『見える検閲』だったので、どのような場面や表現が削除されているか、わかりやすいですね」

しかし先生の本棚からは、次から次へと骨董品のような貴重な古書が出てくる。この貴重な古書たちを拝見するだけでも、この研究室を訪ねる価値があるだろう。

古書となると、なかなか読みづらそうですね。

ブルナ先生:「旧仮名遣いはすぐに覚えられますけど、旧漢字は、特に学生にとっては難しいですね。ただ、近代文学の雑誌や単行本はルビが付いているものが多いので、読めないことはないでしょう」

と今度は二葉亭四迷の古い本を見せてくれた。こういった古いオリジナル本も、授業の教材で使用されているという。

ブルナ先生:「学生には少なくとも卒業論文を書く時は、旧字体の原作を読んでもらいたいですね。やはり違いますから」

「日本文学」とは何か

近代文学は著作権が切れているものが多いため、「青空文庫」のようにスマホで無料で読める手軽なサービスもあるが、読書に関しては、依然アナログ派が多い。

ブルナ先生:「やはり実際に本を手にとって読むのとネットで読むのは違いますよね。ある小説の中で、1つの単語やキーワードがどこで何回使われているかなど調べたい時は、検索機能のある青空文庫などがとても便利ですが、やっぱり読むのは本がいいですよ」

先生が読書に目覚めたのは、中学生の頃。読書家の祖父の家に行って、祖父の書棚にある本をいろいろ読みあさった。

ブルナ先生:「祖父の蔵書にはチェコの近代文学が多く、チャペックとかもありました。中学、高校時代によく読んでいたのは、チェコの国民作家として高く評価されていたアロイス・イラーセクの歴史小説でしたが、長いし、描写が細かいので、今の若い人はあまり読みませんね。高校の頃は『指輪物語』のトールキンのファンタジーとかも読みました」

研究室でも多くの本に囲まれているブルナ先生。その読書量を問うと、時期にもよるが、読める時は1週間に2、3冊くらいの本を読むという。しかも、専門の日本の近代文学はもちろんのこと、戦後の文学は、海外のものも含めて幅広く読むようにしているそうだ。

今関心を持って読んでいるのは、李琴峰やグレグ・ケズナジャットのような外国生まれの作家たちが日本語で書く文学作品だという。日本を題材にした外国のいわゆる「ジャポニズム文学」も、ここ数年研究対象のひとつとしている。

ブルナ先生:「私は1年生にまず『日本文学とは何か』と問います。すると、だいたいの学生が『日本人によって書かれたもの』『日本語で書かれたもの』『日本で書かれたもの』などと答えます。これらもひとつの回答で間違っているわけではありませんが、日本人で外国語で書く作家や外国人で日本語で書く作家もいます。そもそも夏目漱石も漢詩や英語詩を書いていますしね。日本は島国で孤立しているように思われがちですが、特に文学とか文化をみると、かなり国際的なつながりがあることがわかります。だから「日本文学とは何か」という質問に答えるのはとても難しく、答えも十人十色でしょう。でも、大事なのは、様ざまな文学があるのだ、というその多様性を知っておくことです。いろいろな本を読んでいくと、自分の読解力や思考力も確かに鍛えられますが、そういったスキル獲得というのではなく、視野をひろげ、自分の世界観や人生観を豊かに持つことが、読書の最大のメリットでしょう」

と、学生に向けた言葉には、少し熱がこもる。

先のことを考えずに、好きなことをやる

読書量が多いブルナ先生。寝る間も惜しむ猛烈な様子を想像していると、

ブルナ先生:「本を読んだり、パソコンに向かって仕事をしていると、すぐに眠くなっちゃうので、普段あまり聞かない音楽をかけたりしているんですよ(笑)」

とこちらのイメージをくつがえすようなお言葉。

豊富な知識と頭の回転の速さ(恥ずかしいのでもう少し表現を変えてください、とのことで、冒頭の「膨大」を「豊富」に変えてみました。私の印象では「頭の回転の速さ」は、先生の印象としては的確な気がしておりまして、できればこのままにしてもよろしいでしょうか?)が会話の随所に見られる先生だが、案外率直で自然体な御仁のようだ。

率直で自然体、という印象は、学生時代について尋ねた時にも垣間見えた。

先生が日本文化に興味をもったきっかけは?

ブルナ先生:「よく聞かれるんですけれども、実はあまり覚えてないんですよね・・・インターネットもない時代は、今ほど日本の文化に触れる機会はありませんでしたから。強いて言えば『日本語』でしょうか。私の通っていた高校は語学学校で、そこで選択科目のひとつとしてあったのが日本語でした。私が日本語を選んだのにはあまり深い意味はなく、日本語が他の言葉に比べて漢字やひらがながあったりしてエキゾチックに思えたからです。『日本語ができたらかっこいい』くらいのことなんです(笑)」

余談だが、語学学校に通っていた先生は、日本語や英語のみならず、ドイツ語とロシア語も読めるほど、語学に長けている。

ブルナ先生:「初めの日本語の先生が教えるのがあまり上手くなかった人だったので、もうやめようかと思っていたら、2年生の時に日本人の若い男の先生に変わって、その先生と仲良くなって彼から剣道も習いました。その頃から日本語を勉強するのが楽しくなり、日本文化にも興味を持つようになりました」

その男性とは今でも交流があるそう。本当に「教師」とは人の人生に影響を与える大事な存在だ、と思う。

その後ブルナ先生は、神聖ローマ帝国皇帝カール4世が創設したという歴史ある名門大学のカレル大学に進む。

カレル大学文学部には東洋研究所があり、そこの日本学科で先生は日本語や日本文化を学んだ。

そこで研究者になろうと決めて、来日して早稲田大学に入学したのですか?

ブルナ先生:「いえ、大学で日本文学を勉強しても、別にこの道に進もうと思っていたわけではないんです。あまり先のことは考えずに、とりあえず好きな勉強とか研究をやろうと。たまたまカレル大学が早稲田大学と提携をしていて、当時の早稲田には、近代文学研究者として高名な佐々木雅發先生や中島国彦先生がいたので、修士課程は彼らのもとで森鴎外などの日本近代文学を勉強したいと思い、来日しました。単に自分が近代文学研究だけやっても日本人には勝てない、と思ったので、自分の語学を活かせる『比較文学』とか『翻訳研究』を始めたんです。もちろん、中島先生も近代文学における比較研究を行っていたのでその影響もあります。先生はその頃から、文学だけではなく文化の影響も考慮されていました。修士から博士課程になる時に初めて、研究者になることを真面目に考えました」

大学ではとりあえず好きなことをやる。自分の趣味を持つ。何かに関心を持つ、ということが大事だと、先生は強調する。

ブルナ先生:「時々学生にも話すのですが、今は大学に入ると、大学で学んだことをどう就職に、仕事に活かすか、といった実用性が重要視されますが、大学の勉強はそれよりももっと勉強の面白さを発見したり、新しい知識や能力を得て自分を磨くことが大事だと思います。もちろん仕事のことも考えなくてはいけませんが、人生は仕事だけではないですから。卒業後、仕事をしていて辛い時があっても、大学時代に打ち込んだ自分の好きなことやものが救ってくれるのです」

人に「刺激」を与えたい

「先を考えずに好きなことをやってきた」という先生は、子どもの頃は何になりたかったのだろう?

ブルナ先生:「普通はパイロットや警察官など職業を答えますよね。でも、私は職業ではなく、ただ『金持ち』になりたかったですね。ま、そこはちょっと失敗しましたけど(笑)」

「金持ちになりたかった」という現実的な答えは少し意外だったが、確かに人間のお腹は本では満たされないし、好きな本だってお金が無いと買えない。おそらく先生は子どもの頃から物事の本質を見抜き、飾らない気質だったのではないかと推察される。

「失敗した」と先生は冗談半分で笑っているが、この有能な先生が本気で金持ちを目指していたらなれていたのではないか、という気持ちもあり、少しその答えを追ってみた。

もし、すごくお金は良いけどつまらない仕事と、お金はあまり良くないが、楽しい仕事があったら、どちらを選びますか?

先生はうーむ、と少し考えてから、思い出したようにカレル大学の学部生の頃の話をし始めた。

ブルナ先生:「学部生の頃は、通訳や翻訳の仕事をたくさんやっていました。あの頃、トヨタがプジョーと共同でチェコに工場を作ったため、そこで週の半分くらい仕事をしていました。今は日本語のできるチェコ人は増えましたが、当時はあまりいなかったので、給料がすごく良かったんです。当時会社を経営していた社長の父よりも、私の給料の方が高かったんですよ(笑)通訳の仕事はお金は良かったですが、人の話を通訳することは私としてはあまり面白くなかったです。何も作らないし、何も残らない。毎日代わり映えのない通訳の仕事を1年半くらい続けましたが、あまり満足感がなかったですね」

やはり、先生の心を満たすのは「お金」ではないらしい。

ブルナ先生:「人に刺激を与えるようなことをしたかったですね。『影響』ではなく『刺激』。『影響』という言葉は比較文学でもよく出てくる言葉なのですが、それほどのものではないです。他の研究者や学生たちに刺激を与えたいですね。僕の研究を『面白い』と思ってもらうだけで満足ですし、自分の仕事の意義を感じます。学生が最後まで寝ないで私の授業を聴いてくれたら、もうそれは『関心を持ってくれてる』と解して満足します(笑)」

学生に関心を持たせるための工夫などありますか?

ブルナ先生:「関心を持たせるような内容を作ることが基本ですが、他にもいろいろ考えます。例えば、「笑いをとる」ことですね。よく言われることなのですが、人の前に立って長い時間話す場合、「笑いをとる」ことによって聞き手の集中力を1回リセットすることができます。それで私も授業で「笑いをとる」ように努力していますが、たいてい上手くいきませんね。失笑くらいしかおこりません(笑)私のジョークの半分くらいはかなり面白いんですけれども、人には通じない。残りの半分は人には通じるんですが、残念ながら面白くない。おそらくそのせいでしょう。以前は私のジョークが日本人に通じないのは『文化の違い』ゆえだと思っていたのですけれども、うちの妻にも通じないのでそうではないとわかりました(笑)」

「笑いをとる」という工夫のせいか、先生の話は時にはオチがあったり、ラジオのトーク番組を聴いているようで終始楽しい。

「好きな仕事ができているのが何より」と言う先生の表情からは、人に刺激を与えられる仕事を生業とする充実感が湧き出ているように見えた。