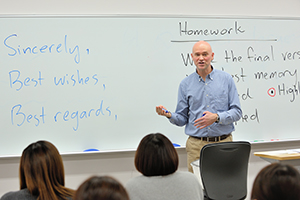

シュニッケル・ジェイコブ 准教授「Academic Writing」

「Academic Writing」の概要

学生たちの英語における基礎的なWriting Skills(書く力)を伸ばすことを目的とするクラス。

まず、教授宛てのEメールを、簡潔で丁寧に書くことから始めて、文章を構成する基礎的な知識を、書く「プロセス」の中で学びながら、数種類のParagraph(段落文章)を書き、最終的にはそれを組み立てたEssay(小論文)を完成させる。

グループやペアで意見交換しながら、深い洞察をもってアクティブに取り組むため、Writing Skillsのみならず、国際的な視野を広げ、問題解決力なども磨くことができる。

英語力のみならず、

問題解決力を磨き、国際的視野を持った人材へ

Writingを「プロセス」として学ぶ

このクラスには2つの特徴がある。ひとつは、書くことを「プロセス」として扱う点で、もうひとつは、クラスメイトで協力し合いながら取り組む点である。

「Writing is a Process」

とシュニッケル先生は、インタビューの中でもしばしばこの点を繰り返す。この「プロセス」には多くの要素が含まれている。

すぐに思い浮かぶ「プロセス」は、試行錯誤や推敲であろう。

先生はこの「Academic Writing」クラスを、各自コンピューターを使って行いたいと言う。「何度も言うようですが、文章を書くということは、プロセスなのです。誰でも母国語で書く時がそうであるように。日本人のあなたが日本語で書く時に、書いてから、見直して、変えたり、長くしたり短くしたりするでしょう。ですから、もし学生たちが授業でコンピューターを使って書くことができたら、彼女たちは文章を容易に変更したりできて、私が思うに、もっとうまく課題を仕上げることができるでしょう」

「書く」ということは、案外難しい。

「もし今あなたに、コンピューターの前に座って、いきなり文章を書け、と言っても、それはとても難しいことでしょう?」と先生。「しかし、あなたが考えをまとめるために、いくつかのステップを踏めば、文章を書くことができます。異なる例文をいくつか書き、その中から結論となるような考えを、3つくらいの選択肢から選ぶのです。また、文章を小さなパーツに分けて、少しずつ段階を追ってアプローチするのは、有用な方法です」

また、私たち日本人が英語の文章を書くということは、単に単語を日本語から英語に変換すればよいというわけではない。それはこのクラスにおける大きなチャレンジのひとつだ、と先生も言う。Writing Skillsは、どのようにコミュニケーションするか、という思考方法でもある。

英語の場合、論文を書く時に「Paragraph Writing」という手法がある。主題を示した主題文と、その主題を説得力のあるものにするための、いくつかの支持文で構成する手法である。これは自分の考えや情報を、論理的に整理、構成する作業が必要であり、この作業も「プロセス」である。シュニッケル先生の「Academic Writing」は、この「Paragraph Writing」の手法を土台にしつつ、よりアカデミックな論文に必要なルールや知識を実践的に学ぶ場である。

このクラスの宿題は、Eメールを書く事から始まる。

「それは、Eメールが明確で、短くて、簡単だからです。また、Eメールから始めることは、とても訓練になり、役に立ちます。彼女たちがもし、私や他の英語を話す先生に連絡をとるのなら、今すぐにでも活用することができます」実際、受講生の話の中でも、このEメールの書き方は、日常でも非常に役立っていると好評だった。

パートナーとの協働により、よりスキルを磨く

この授業が他の同様の授業と異なるのは、前述の「プロセス」をクラスメイトと協力しながら進めるところだ。

「それぞれの課題文を扱いやすいパーツに分解し、クラスメイトのパートナーとブレインストーミングします。その文章の中に含まれると考えられる詳細文のリストを作り、2つ3つの異なる序論と結論を試してみるのです。この授業では、パートナーと考えや意見を交換する機会が多くあります」

独力で完結する宿題と違って、クラスでは先生だけではなく、クラスメイトのサポートも得ながら、自分の文章を磨いていく。

Writingは基本的には孤独な作業である。だからこそ先生は、クラスメイトと考えをシェアしたり、お互いフィードバックしたりすることが、そのスキルアップにとても役に立つとわかり、このメソッドを用いている。

そのため先生は、授業中に自分が話す時間を極力抑えて、学生たちがこの「プロセス」に関して、複数の視点で取り組む時間を最大化するよう心がけているという。

パートナーと話し、その文章に目を向ける事に、多くの時間を使うのだという。「なぜ多くの時間が必要かというと、40人弱いる学生には、それぞれ異なるニーズがあり、それになるべく対応しようとすると、時間が必要なのです」

そんな先生の言葉に、できるだけ個人個人に対応しようという、真摯な姿勢が表れる。実際、取材時の授業でも、学生たち同士の話し合いに多くの時間が使われており、ひとつひとつグループをまわって、丁寧に対応している先生の姿が印象的であった。

自分の考えを、ミスを怖れずに、とにかく書く

公式な課題に加えて、学生たちはほぼ毎週宿題として、informal(自由記述)のjournal(日記)を書く。このjournalはだいたい15分か20分で書けるもので、毎週先生が学生たちに、あるトピックをひとつ提示し、皆がそのトピックについて自由に書いてくる、というものだ。

このjournalを書く際に、自分たちの考えや感じたことを紙に表すことだけに集中するように、と先生は促す。「journalがinformalなのは、あまり文法などにこだわらずにリラックスして、とにかく書き進めるということに重きを置いてほしいからです。何を書くか、という自分の考えを持つことが大事なのです。ですから、もう一方の、ルールやスペルが正しいか、のようなことに注意しなければならないformalな書き物とは異なる種類のものです」と先生が言うように、このjournalでは、先生はまったくミスにはこだわらないという。例えば学生たちが自分の書いた文章が正しいか正しくないか、と心配しても、先生は「そんなことは考えなくていい。紙面にただ君の考えを書けばいい」と励ますのだそうだ。それは学生たちに、日常の身近なことについて書き続け、それを恐れなしに完成させる、また、考えが浮かんだらすばやく書く、ということを習得してもらいたいからである。

正しい知識を、実践の中で確実にものにする

提出されたjournalは、先生がすべて目を通し、赤字でコメントや修正点を記入し、レベル評価されて、翌週学生たちに返される。

学生たちが書く時は、ミスを気にせずに書くことを優先するが、赤字ではきちんとミスを指摘する。先生は、「赤字だけでなく、自分自身のペーパーを見返して、そのポイントをチェックしてほしい」と復習を促す。

そうしたミスの中でも、よく見られる犯しやすいミスなどは、興味深いものをピックアップして、クラスで共有する。それは文章自体が正しくない、というより、ほとんどが文法的な間違いであるので、そのポイントを説明するのに適した新しい文章を先生が作り、共有している。

例えば取材時の授業では、こんな文法的な間違い探しが書かれたペーパーが配られた。これを読んでいる皆さんは、このそれぞれの文の中のミスがわかるだろうか?

1 One of my best memories is go skiing in France.

2 The ocean in Okinawa is beautiful. It is too clear.

3 I had an interesting experience in Hawaii.

I swim with a dolphin.

答えはそれぞれ、1(誤)go → (正)going 、2(誤)too → (正)so 、3(誤)swim → (正)swam である。

答えを見ると、中学、高校で英語を学んできた者なら回答できるようなレベルであるが、書くことに集中していると、ついうっかり犯してしまうミスである。

クラスでは、学生たちはこのミスについて、自分のパートナーと答えを言い合い、その際にその理由も説明しなければならない。そのため、確実な知識の習得が必要となる。

また、このペーパーには、文法以外の役立つ知識が並ぶ。

例えば、それは段落における主題文と結論文の配置の仕方や、コンマの後のスペースのように、文章の書き方、スタイルのようなこと、また同じ語彙を繰り返して単調にならないための様々な書き換え、という類のことである。これは、従来の受験英語などでは教えてもらえない有益な知識である。

学生たちは、これらの英文を書く上での基礎的な知識やテクニックを、授業内で実践を伴いながら身につけることで、より高度なレベルの英文を書くことを目指す。

積極性や国際的視野を養う

先述のように、パートナーとの協働作業も多いため、クラス内では積極性も培われる。しばしばそのパートナーも、側の学生ではなく、席の離れたところに移動させて見つけさせる。そうしたアクションは、先生の「アクティブになれ」というシグナルだという。

時に学生たちがあまりアクティブではないと感じたら、シグナルを出すだけでなく、実際に先生が学生たちに行動でガイドすることもある。例えば、「Please say thank you to the partner」といったように、どのようにアクティブになるか、例などを熱心に示して見せる。

受講生から「クラスでの先生を見ているだけでも楽しい」という声があったが、ネイティブの先生の良さは、知識だけではなく、こうした積極性や、話す時の動きやリズムを体感できるところにある。

日本人は国際的によくシャイだ、と言われるので、シャイな学生も多いのではないかと聞くと、今のクラスは案外そうでもないらしい。ただ、学生たちが消極的にならぬよう、クラスが始まる時に必ず先生が言う言葉があるという。

「I don’t know is a Good answer」

先生に指されて答えがわからなくとも、黙らずに「I don’t know」と言ってほしい、また不快な思いもしてほしくない、と先生は考えている。「私は、クラスで学生たちが発言することは何でもOKなんだ、と伝えています。例えば、私がある学生を当てて、『カエデ、質問2の答えは何?』と聞くとします。彼女は答えがわかりません。そんな時に私は『I don’t know is a Good answer』と言います。次にカエデが『I don’t know』と答えると、私は『Good answer』と返します」

先生はまた「I don’t know」は、単なる返事ではない、と説く。先生にとって「I don’t know」は、英語でもあるが、同時に正直さでもあり、クラスを助けるものだという。

「例えば、3人の学生が皆『I don’t know』と言ったとします。それは、教師にとってはとても良い情報なのです。『あぁ、少し難し過ぎたかな』とか。クラスの学生と教師は、ひとつのチームとして機能しているのです」

クラスには留学生が在籍していることも多く、彼女たちは日本人よりアクティブである、と受講生は言う。そのことに関して先生が分析するに、「それはおそらく彼女たちの英語レベルが高いからではないかと思います。彼女たちはすでに他国で勉強するために、充分準備をしてきています。なので、質問にも容易に答えることができます」とのこと。

また、留学生たちについて先生は、普段から彼女たちがとても協力的なことが印象的だと言う。「彼女たちは様々な英語レベルの日本人学生たちと一緒に協力して、うまく取り組んでいます。それがとてもうれしいですね」

先生との関わりだけでなく、こうしたクラス内で海外からの留学生と交流することでも、国際的視野が養われる。ひとつのトピックでも、個人差だけではなく、文化差を感じることもあるかもしれない。そういった異文化への興味こそが、身近なところで言えば、海外旅行を楽しくしたり、ひいては将来の国際人としての活躍につながるのだと思われる。

まだ期の半ばなのだが、学生たちはよりアクティブになってきているし、彼女たちのやる事のクオリティも高くなってきている、と先生は感じている。成果の兆候は確実にみられているのだ。

生きた英語を楽しく学び、人生を豊かに

シュニッケル先生は学生たちに、この授業が有益で楽しいものだと思ってほしいと切に願う。「1つのクラスは、90分の授業が15回あり、その限りある中で、英語は自分たちが思っていたよりもずっと興味深いものだ、と感じてくれたら本望です。私は興味を持ってもらえるよう、努めて面白くクラスで話すようにしています」

授業を面白いものに、と言う先生のクラスには、面白さの工夫が満載である。先述のパートナーとのペアワークなどもひとつの工夫であるが、他にも興味深いメソッドをいくつか紹介したい。

ひとつは、多様な教材を使用することである。

これは、シュニッケル先生が、ベスト・ティーチング賞を受賞したクラス「Listening Skills」と同様のクラスの例であるが、その教材には、歌やニュースなど様々なものを教材として活用している。例えば、テイラー・スウィフトの「The Best Day」という歌を使用したりするという。「学生たちは皆、音楽は大好きですからね。その曲を選んだ理由は、歌詞の意味が学生たちの理解できるもので、ひとつのストーリーになっているからです。しかも彼女の歌詞は自身の体験談が多く、学生たちと年ごろも同じなので、共感も持てると思います。単語の意味がわかっても、その歌詞の意味を理解するのは難しい場合があります。けれども『The Best Day』は単純なストーリーで、学生たちは単語の意味がわかれば、歌詞の意味も理解できるものです。『単語を知っている』ということと『言っていることの意味が理解できる』というのは別物なのです」

その他、ネイティブ同士のたわいない日常会話や、「Voice of America」のようなニュースプログラムなども使用するという。

また、時には先生と生徒の立場を逆転させて、リラックスした雰囲気を作る試みもする。

これも、ベスト・ティーチング賞を受賞した「Listening Skills」の例だが、学生たちが出すトピックについて、先生の方が、即座に、なんの準備も無しに、自分の体験談を語る、という授業もある。先生がプレッシャー下で懸命に話す様子を、学生たちはリラックスして楽しんでいるという。

先生の話を通して聞いていると、その面白さや楽しさの先に一貫してあるのは、クラスで得たスキルを、学生たちがリアルな自身の生活を楽しむことに役立てられるよう、という思いがあるように思う。「様々な教材を使ったりするのは、様々な機会を学生に与えたいからです。それは単なる英語の訓練というのではなく、学生たちの生きた人生に結びつくことなのです」という言葉が印象的だ。

「とにかく学生たちには、私のクラスから何か得るものがあった、と思ってほしい。何でもいいんです。学生たちが、クラスを受ける前と後で、何か前向きな変化があってほしい。英語学習に関しては、心躍るような面白さを感じてほしいですね。私は彼女たちが英語にモチベーションを持ち続けてくれることを期待していますし、またこのクラスで得たことが将来、彼女たちが仕事を得たり、何かをする際に役立ったら、それはとてもとても幸せに思います」

受講生の中には、シュニッケル先生だから、とこのクラスを選んだ学生もいたように、先生は、あらゆるレベルや状況に対応するプロフェッショナルであると同時に、英語を通して、学生の人生を豊かにしたいと願う人間性を兼ね添えた、魅力的な先生である。

「Academic Writing」受講生の声

(右から)安良岡奈穂子さん、三橋里乃さん、片山栞里さん

(右から)安良岡奈穂子さん、三橋里乃さん、片山栞里さん

このクラスを受けた理由を聞くと、「英語のライティングが苦手だから」という答えが多かったが、中には「シュニッケル先生のファンだから」という人もいた。先生の明るく、ポジティブな雰囲気と丁寧な指導で、すべて英語で行われる授業でもわかりやすいとのこと。「1つのことを聞くと、10返してくれる。また、興味を持つように説明してくれます」「実践的で将来使えるスキルが身につくから」というように、実際Eメールの書き方は、実生活で役に立っているそうだ。

また、アルバイト先の地元の観光地に来ている外国人観光客と英語を話す時に、このクラスで得た英語力のおかげで言葉が出てくるようになったという。「まだ自信がない」という学生も、「今朝、道に迷っている外国人を見たけれど話しかけられなかった。いつか話しかけられるようになりたい」と意欲をみせていた。

英語力を強化しようと思った理由をたずねると、「いろいろな国の人たちと話したいと思った時に、世界共通語として1番使えるのが英語だから。また、2020年には東京オリンピックもあり、ますます外国の人と話す機会も増えると思ったから」と社会的な動向も見据えた上での英語の必要性の高まりも、背景にある。

クラスの印象はやはり、ネイティブの先生の教え方は日本人の先生と違って、インタラクティブでアクティビティが多い印象とのこと。ネイティブの人と話す機会は、学校以外日常生活であまりないので、貴重な機会であると皆満足していた。インタビューに答えてくれた学生全員が、「次回も先生のクラスを取りたい!」と口を揃えて答えていたのが印象的だった。

シュニッケル・ジェイコブ准教授のプロフィール

1993年12月 The University of Colorado at Colorado Springs Department of

Communications 卒業

1996年07月 Rutgers University TESOL Certificate Program, WICE 修了

1999年12月 The University of Colorado at DenverDepartment of Language,

Literacy & CultureMA Course 修了

立教大学等を経て、

2012年4月 実践女子大学外国語教育研究センター

(現 実践女子大学言語文化教育研究センター) 専任講師

2016年4月 実践女子大学言語文化教育研究センター 准教授に昇任、現在に至る

<著作>

共著『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』ひつじ書房(2017年5月)

共著『100トピックで学ぶ実践英語トレーニング』ひつじ書房(2016年3月)

<趣味>

料理、旅行、最近犬を飼い始めました