山内博之教授「日本語教育学演習b2」

「日本語教育学演習b2」の概要

卒業論文などのテーマとして取り上げられることの多い「誤用例研究」に焦点を絞り、その研究方法を身につけることを目標とする。その日に指示する学習者の作文を資料として用い、誤用例研究を行う。誤用を訂正する方法と、その理由づけについて、受講者全員で考えながら、誤用例研究の方法を学んでいく。

(国文学科専門科目・2年次以上後期2単位)

もっと日本語に強く センスを磨いて実力にする。

2通りの意味にとれる日本語を見抜く

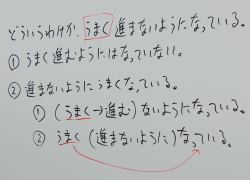

「どういうわけか、うまく進まないようになっている。」という文には、2通りの意味がある。わかるだろうか。

1つは「うまく進まない」、つまり、スムーズに進まないようになっているという意味。もう1つは「進まないように、うまくなっている」、つまり、まったく進まないようにできているという意味。

山内先生は、「どういうわけか、うまく進まないようになっている。」を2通りの意味にとれるようにしてしまう「犯人」は誰でしょう?と問う。答えは「うまく」。「うまく→進まない」と「うまく→なっている」というように、「うまく」の係り先が2通りあることから、2通りの意味が生じる。このクイズ型の授業は、否応なしに考えさせられるため、教室中が一気に集中していく。

山内先生の「日本語教育学演習b2」のテーマは「誤用例研究」。授業前半で、このような2通りの意味を持つ「二義文」について考え、2通りの意味を探り「犯人」となる言葉を見つける。問題は3問ほどだが、人それぞれ微妙に捉え方が異なり、さまざまな意見が出てきておもしろい。

リアルな留学生の作文にふれる

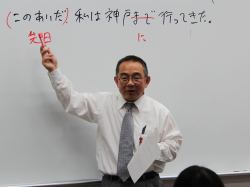

授業の後半では、留学生による短い作文を題材に、日本語教師としての添削を実践する。この日の授業では、ある留学生A君の作文が配られた。冒頭の一文が、「このあいだ、私は神戸まで行ってきた。」というもの。添削指導すべき点として「神戸まで」が取り上げられた。

A君に「なぜ直すのか」と聞かれたとき、何と答えるか。それを考察するために、「まで」を使うときはどんなときか、各自がその場で例文を作った。「海外出張でイタリアまで行ってきた。」「金閣寺だけではなく清水寺まで行ってきた。」「お酒を買いにコンビニまで行ってきた。」「ちょっとそこまで行ってきた。」など。10名以上の例文が次々と並んでいく。多くの例文が挙がったことで、「まで」を使う傾向が見えてきた。

「まで」を使うときは何か理由や苦労があるときで、それ以上の先はない上限を伝えるニュアンスがある。A君の文章の場合、限界点を伝えるなら「神戸まで」であるが、単純な到着点であれば「神戸に」が自然であると言える。また、A君が「まで」を使った背景には、彼女に会うためにわざわざ遠い神戸まで行ってきた、という気持ちがあることがわかった。この場合、そうした理由を書き加えることで「まで」を使っても違和感がなくなる可能性がある。添削指導とは、誤用を正すだけでなく、本人が伝えたいことを深く汲み取り、より伝わりやすく表現できるアドバイスをすることも重要である。山内先生は特にその重要さを説くわけではないが、授業からは留学生にふれるリアルな感触や、大切にしたいことが十分に感じられる。

「誤用例研究」の奥深さと魅力

この「日本語教育学演習b2」は、日本語学校教師になることを視野に入れた授業である。一見、潰しが利かない授業のように見えるが、山内先生は「社会の一部である日本語学校や、留学生が身近にいる日常に、今のうちに触れてほしい」と語る。

現代では、コンビニでもカフェでも外国人の店員が増えている。彼等は学びたての日本語を使い、一生懸命に日本人とのコミュニケーションを成り立たせている。ときには誤用も多いであろう彼等の日本語を十分にキャッチできる度量があれば、コミュニケーションはよりスムーズに高度になる。近い将来、日本人と片言の日本語で話す外国人が触れあう機会はもっと増えると考えられる。「そのとき、外国人がどんな日本語を使うのか、どうキャッチすればいいのか、経験があるのとないのとでは大きく違う」と山内先生は語る。

また、今回の「まで」と「に」の使い分けのように、答えはわかっても、なぜ?と問われるとうまく説明できないものは多くある。そこに気づき、自分なりに説明できるようになることは、さまざまな場面で役立つ。演習で多くの例文や自分以外の意見を見聞きしたことで、自分の中に答えを持てるようになり、自信になっていくのだ。これは将来、日本語教師になるにしても、一般企業に就職するにしても変わらない「実力」である。

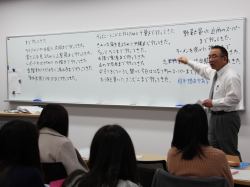

毎回、実際の留学生が書いた作文に触れられることも興味深い。短い作文ではあるが、日本語のレベルはさまざま。感情が先んじてオーバーな表現になっているものや、気負いすぎて難解な言葉を多用しているものもある。また、作文には日本と外国の文化や考え方の違いが描かれていることが多く、読んで初めて留学生のリアルな感性・視点に気づくことができる。留学生の作文に触れ、その誤用例について考える小さな積み重ねは、やがて確かな経験になっていく。

積み重ねでセンスは磨かれる

山内先生は演習でも講義でも、説明から始めたり答えを先に言わないようにしているという。それは「日本語」を題材とした授業であることに対する、山内先生なりの気遣いでもある。日本で生まれ育っていれば、日常で使う日本語に疑問を持たない。そのため、自分自身で知りたい、考えたいといった課題意識がないと身に入らず、つまらない授業時間になってしまう。そこで、あえてクイズにすることで、疑問を持ってもらい、自ら答えを導き出そうとする意識を作っている。

学生に次々とクイズの答えを言ってもらうことで、誰もが参加しやすい空気もできていく。授業中の発言を苦手とする人は多い。しかし、山内先生の授業ではいつのまにか発言しやすくなっている。みんなが次々に発言し、何を言っても恥ずかしくない空気ができているので、発言しやすいのだ。このリラックスした空気づくりは、山内先生マジックとも言えよう。リラックスして自然に発言できた経験は、社会に出て発言をする機会に必ず活きてくる。

山内先生が二義文を扱う狙いのひとつに、「日本語のセンスを磨く」というものがある。

例えば、建物の階数を表すときの「3かい」と「3がい」。かつては、NHKが原稿を「3がい」と読むようにしていたため、「3がい」が正しいとされていたが、現代の若者ほど「3かい」に違和感を持たなくなってきている。3分については「さんぷん」よりも「さんふん」と言う方が一般的になりつつあるという。駅の構内放送で「さんふん」とアナウンスされることもある。時代や教育によって一般的であった言葉は変化するため、「さんふん」に違和感を抱く年代と「さんふんの方が一般的」と感じる年代が同じ現代に居合わせることになるのだ。また、先生が生徒に「全部できなくても大丈夫ですよ」と言った場合、普通は「満点でなくてもいい」という意味だが、全部できない、つまり「0点でもいい」という意味にもとれる。日本人なら文脈からわかるが、留学生にはわかりづらいだろう。

このように、2通りの意味にとれるから誤解を受けやすいだろうな、と気づけるセンスを持ってほしいと語る。日本語のセンスが磨かれることは、より深いコミュニケーションにつながる。互いに真意を汲み取りあえるコミュニケーションがとれることは、社会に出てから大きく役立つだろう。

さらに、留学生のさまざまな作文や毎回の例題にふれることで、バリエーションを体験してもらい、「どんなカーブでも打てるようになってほしい」とも語る。授業が毎回、前半の二義文、後半の作文といった同じ型になっているのは、まさに「経験を積み重ねる」配慮によるもの。1回目ではわからなかったクイズも、数を重ねるとコツが掴め、わかるようになり、楽しくなっていく。それが、センスが磨かれた証拠であり、「実力が身についた」ことである。

記憶でなく人生に残る授業を

山内先生は「将来、役に立っているかどうかなんてわからなくても、こういう授業があったと思い出せる授業でありたい」と語る。社会人に「大学のときの授業でありありと思い出せる授業はありますか?」と聞いても、ほとんどの人は「あまりない」と答えてしまう。100単位以上も取得し、学位をとり、数年間大学に身を置いて学業に励んでいたはずなのに、10年後20年後には「覚えている授業はあまりない」という状態である。それでは、何のために学位をとったのかわからない。

実践女子大学の文学部国文学科を卒業したのであれば、どんな授業があったか聞かれたときに「こういう授業があった」と語れるようであってほしい。役に立つか立たないかよりも、1人の学生の人生に何かを残せるかどうか。それが、山内先生の考える「授業」である。

さいごに2通りの意味にとれるクイズを1つ。

「どこかから送ってきたと母が言っていた。」これはどんな2通りの意味があるだろうか。そして、2通りの意味を持たせてしまう「犯人」とは?

「日本語教育学演習b2」受講者の声

大学1年生の頃から日本語教師になりたいと思っており、山内先生の授業を受けることでさらに興味を持ちました。

日本語学校でのアルバイトでは、国ごとに違うなまりや添削の面白さを実感しています。

山内先生の授業では毎回、新たな発見があり、とても楽しみにしています。(国文学科3年・福永美香さん)

山内先生の授業は、オープンキャンパスのクイズで知りました。

わかるのに、ときどきわからないところがあって、それをきっかけに日本語学に興味を持つようになりました。

授業では、知っているのに言えないことに気づかされてばかりです。(国文学科3年・馬場飛鳥さん)

※学生の学年表記はインタビューを実施した年度のものです。

山内博之(やまうちひろゆき)教授のプロフィール

1962年、名古屋市生まれ。

筑波大学第三学群社会工学類卒業、同経営・政策科学研究科修士課程卒業、大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士課程3年次に日本語教師のアルバイトを始めたことをきっかけに、日本語教師の道へ。京都外国語大学、岡山大学を経て2000年に本学国文学科准教授として着任。2007年、同教授。2011年4月~2013年3月、国文学科主任。2017年4月より国文学科主任に再任。

専門は『日本語教育』で、類義語の使い分けのルールを探る研究に力を入れる。また、実践女子大学言語文化教育研究センター長(2013年4月~2016年3月)として、在学生の異文化理解、留学、語学力の強化、国際感覚の養成などをサポートするための様々な活動にも従事。『プロフィシェンシーから見た日本語教育文法』(ひつじ書房)、『誰よりもキミが好き!日本語力を磨く二義文クイズ』(アルク)、『OPIの考え方に基づいた日本語教授法−話す能力を高めるために−』(ひつじ書房)など著書多数。学会での研究発表、学術論文の発表などを精力的に行う一方、柔道二段、相撲二段で、休日には数十キロの道のりをサイクリングするというスポーツ好きな一面も持つ。