島﨑あかね教授「健康体力科学演習」

「健康体力科学演習の概要」

特に運動やスポーツに苦手意識のある学生が対象。身体の構造や、運動・スポーツが身体にどのような影響をもたらすかを理解するとともに、生涯にわたって健康を維持するために必要な身体活動を習慣化することを目指す。競技スポーツよりも日常生活の中で手軽にできる軽スポーツやレクリエーションを重点的に取り入れ、体験を通じて学ぶことで、運動やスポーツへの苦手意識を取り払いながら健康的な生活を叶えていく。

楽しんで、充実感を得ながら。“無理なくできる運動”に出会い、自分の身体を管理・ケアする力につなげる。

苦手な人も大丈夫!誰もが気軽に取り組める運動が中心のカリキュラム

上記の「概要」にもあるように、運動を伴う内容でありながら“運動・スポーツが苦手”だったり、“運動・スポーツの経験が少なく、生活の中で習慣化されていない”学生を対象にしていることが、この演習の特徴である。「体育大学は出ているものの、私自身、スポーツなら何でもかんでも得意、というわけではありませんよ」と島﨑教授は笑みを浮かべる。身体が硬いのが弱点で、学生時代にはダンスの授業で追試を受けたこともある、というお話を聞くと、運動が苦手な学生も、先生にがぜん親しみがわくのではないだろうか。

どんな人でも生涯にわたって、自分の身体を自分で管理し、ケアしなければならない。そのためには、身体のつくりや、身体を動かしたり(身体活動)、歳を重ねることで身体がどんな影響を受け、どのように変化するか、また心身の健康を保つためにどのような方法があるのかを知っておく必要がある。それらを“科学的に”理解するとともに、運動に苦手意識がある人も自分が無理なくできる身体活動を知り、日常的に行うことで健康的な暮らしを送れるようになる、それがこの演習のねらいなのだ。背景には、社会の利便性があまりにも高くなってしまったばかりに、身体を動かす機会がどんどん減っていることへの先生の危機感がある。「ヒトの基本的な身体活動の1つに歩行がありますが、考えてみると、それすら以前より行わなくなっている、という人が多いのではないでしょうか。その一方で、ただ歩けばいいというものでもなく、正しい姿勢で行わなければかえって腰や足を傷めることもある。ですから、ヒトの身体はこうなっているという知識、そしてそれを踏まえて、健康を維持するためにはこんな方法がある、ということを、社会人になる前の学生の段階で、体験を通じて押さえておいてもらえれば、と考えています」

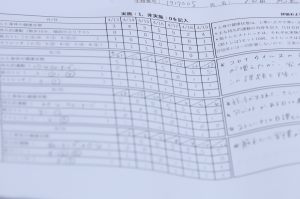

カリキュラムに取り入れられている運動も、ウォーキングやリズム体操、パラスポーツの1つでもあるラダーゲッター(ロープでつなげた2つのボールをラダー(はしご)に向かって投げ、ボールが引っかかった場所で点数を競うスポーツ)など、簡単で、誰もが気軽に取り組めるものが中心だ。そして演習名に「科学」とあるように、運動実技の前後や講義の時間には、運動が身体にどのような影響を与えるかといった解説がなされるとともに、学生は毎時間、身体活動計をつけて心拍数や歩数、消費エネルギー量などを計測し、個別に用意されたファイルに書き込む。「自分はどれぐらい身体を動かしたことになるのか、そしてそれに伴ってどれくらいカロリーを消費しているのか、といったことを数字で把握してもらう。身体の中で起きている変化や効果を目に見える形にして理解することで運動と健康の関係を科学的にとらえ、“積極的に身体を動かそう”という気持ちにつなげたいと考えています」

暮らしに運動を取り入れ、続けるには“楽しさ”と“充実感”がカギ

演習で大切にしているのが“楽しさ”、と先生は言う。「身体を動かすことは、毎日健やかに過ごすことにつながる。けれど、身体活動と健康との関わりを、普段の生活で意識することはなかなかありません。したがって楽しさが伴わないと、気軽に取り組める運動をせっかく学んでも“これからも続けてみよう”という気が起こらない。また、この演習では日常生活に取り入れやすい運動を扱っていますが、それはつまり身体に与える負荷や刺激が軽いということ。そうした運動にただ取り組んでいても、あまり達成感や充実感はわいてこないでしょう。気軽にできる運動を、楽しく、充実感を得ながら行う。そんな時間になるよう、配慮しています」

例えば“歩行”をベースにしたウォーキング。普通に歩くよりも身体に負荷をかけてエネルギー消費量を増やす「エクササイズウォーキング」のほか、両手にポールを握って歩く「ノルディックウォーキング」をカリキュラムに組み込んでいる。ノルディックウォーキングでは、豊田駅まで1時間ほどみんなで歩いたりもしたそうだ。「集団ですし、ジャージを着てポールを握って、ですから、恥ずかしがる学生もいるかな、と思いました。けれど、友達とおしゃべりしたり、気になるお店を見つけて声をあげたりと、予想以上にみんな楽しんでくれました」と先生もうれしそう。お話を伺うだけで、わいわいとにぎやかな様子が目に浮かぶようだ。

ほかにも独自の工夫が盛り込まれた運動として、先生が“エアロビックリ”と呼ぶ「リズム体操」がある。音楽に合わせて手と足を動かす運動だが、同じ動きを繰り返すのではなく、手と足の動きを1拍ずらすとか、それまでとは違った動きを組み入れるなど、身体だけでなく頭も使う“脳トレ”的な要素が取り入れられている。エアロビックリをしていると、そこかしこで学生の笑い声が聞こえるという。この“笑い”も重要、と先生。「できないことに対する照れ笑いでもいいんです。笑うって、楽しんでいるということ。これが身体だけでなく、精神の健康にもつながるんです。うまくできれば“できた!”という達成感も得られる。これは心にとってごほうびにもなりますよね」

仲間や対戦相手といった、運動の中で生まれる“他者”とのコミュニケーションも、心のすこやかさや活性化に役立つ。それを実感してもらうため、先生は学生ができるだけ多くの人と接することができるよう、演習の進め方にも工夫を盛り込んでいる。「ペアを組むような運動の時は、まず友達同士で組になってその運動に慣れ、次にくじ引きをしてあまり面識がないような人とも一緒に取り組む流れにしています」それまで話をしたことがない相手であっても、相談したり意見を言い合わなければ前に進むことができない。そしてそういった機会が学生のコミュニケーション力を育み、さまざまな考え方を知ったり自信を持ったりすることで心をも健康的にしていく。「運動にはそういう効用があることも知ってもらいたい。身体の健康だけじゃなく、心の健康も大切なんだよ、という話を学生にはよくしているんですよ」と先生は微笑んだ。

うまくできなくてもいい。運動の楽しさ・面白さを知って、身体に向き合うきっかけに

できるできないで評価はしない、と先生。「高校までは体育の時間というと、バレーやバスケット、バトミントンや陸上競技といった競技スポーツが軸になることが多かったと思います。こうしたスポーツは技術や能力の差が目に見えてわかるので、うまくできないと取り組むモチベーションを保つのが難しい。それで、“自分は運動が苦手”と思い込み、身体を動かすことをしなくなってしまう。そんなケースが少なくないと感じます」

けれどこの演習は、「自分の身体を自分で管理する力」の習得が最終目標。だから、“こんなことも運動になるんだ”と学生が驚くほど、簡単で身近な身体活動を取り入れて、“運動でこのように身体を使うと、自分の身体にこんな変化が生じる”と体感してもらう、と先生は意図を紐解く。

回を重ねるごとに少しずつスムーズに身体を動かせるようになり、“運動は苦手”と言っていた学生も表情が変わってくる。身体活動計で結果を確認しファイルに記録することを続けるうち、“次はもっと歩数を稼いでみよう”という声が聞かれるなど、自分から身体を動かそうという気持ちが出てくる学生も多い、と先生は楽しげに語る。「この演習を受講したことで身体を動かすことの楽しさや面白さを少しでも感じて、自分の身体に向き合うきっかけにしてもらえればうれしいですね」

部分痩せできる運動もレクチャー!? 身体に対する意識と健康への心がけを育みたい

2020年度の「健康体力科学演習」は、“より気軽に基礎体力を維持できる”運動に主眼を置き、ウォーキングとリズム体操を中心としたカリキュラムにブラッシュアップされた。そんな中、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急事態宣言が発令され、本学キャンパスも閉鎖に。学生が健康や基礎体力を維持できるよう、先生は筋トレやストレッチなど自宅でも取り組める運動を資料にまとめて提示し、記録をつけることを課題にした。資料の中から自分に合った運動を選んで目標を設定し、その日どれくらい取り組んだかなどを記録につける。できなかった日は0で構わないのでとにかく記録をつけよう、それが習慣につながるから、と学生に呼び掛けた。

6月中旬にキャンパスが開かれると、衛生状態や管理について保健所の指導と確認を受けた上で授業をスタート。マスク着用と手洗い、ソーシャルディスタンス、使用した器材の消毒を徹底するルールを確立して行ったという。授業時間が終わった後も学生たちは名残惜しそうにしばらく友達と話をしていたそうだ。また、提出された記録には、“今まで意識したことはなかったけれど、普段、外出や通学でこんなに身体を動かしていたのだと、今回のことで実感した。自宅でパソコンに向かってずっと課題に取り組んでいると気が滅入ってくる。身体を動かすことが身体だけでなく精神の健康にも役立っていたのだとよくわかった”という書き込みもあったと、先生は振り返る。「私たちは健康な時、自分の身体を意識することはあまりありません。健康に不安を感じて初めてその大切さがわかり、健康を維持するために何かできないかと思う。今回も、外出できない、身体を動かす機会がなくなったからこそ、運動の大切さを実感したり、自分の身体を見つめることになったのではないかと思います」

新型コロナウイルス感染症についてはまだまだ予断を許さない状況であり、いつまた外出できない状態になるかわからない。自宅でもできる手軽な運動を、これからさらに紹介していきたい、と先生は語る。学生からは、「部分痩せができる運動を教えてください!」という要望も多く寄せられるそうだ。コミュニケーションを通じてそうしたニーズもすくい取り積極的に応えていきたい、と先生は意気込む。「こうすればここのシェイプアップに効く、ということはもちろん、それはその部分の筋肉に刺激を与えるから、とか、筋肉と脂肪は別物だから運動をしないからといって筋肉が脂肪に代わるわけではない、といった、身体の構造に関わる情報も伝えていきたい。そうして、自分の身体に対する意識と、健康維持への心がけを育めたらいいな、と思っています」

身体は一生付き合うものであり、良くも悪くも自分の行動の結果がそこに反映される。「だから、“全身を重く感じる”とか“何となく調子が悪い”など、身体が発する声を聴き取る感受性を学生のうちに身に付けてほしい。それは運動が苦手な人でもできることです。そして、自分に合った運動法や身体の使い方を知っていれば、運動を通じて健康的な暮らしに自分を導くことができます」せっかくこの演習を履修するのだから、“これは楽しかった”とか“これは自分でも続けられそう”といった運動を見つけてほしい。そして将来、健やかで心地よい生活を送りたいと思った時にこの演習で学んだことを役立ててもらえたら、これ以上うれしいことはない、と先生は目を輝かせた。

島﨑あかね教授のプロフィール

日本体育大学体育学部社会体育学科卒、日本体育大学大学院体育学研究科修了、東京農業大学大学院農学研究科環境共生学専攻博士後期課程修了。日本体育大学、大妻女子大学等を経て、2016年実践女子大学に着任。所有資格は健康運動指導士、ノルディックウォーキング・マスターインストラクター、中級レクリエーション・インストラクター、スポーツ・レクリエーション指導者、など。著書に『〈ねらい〉と〈内容〉から学ぶ 保育内容・領域 健康』(共著、わかば社)がある。趣味はドライブという、根っからの行動派。