藤原正道教授「発音演習A」

「発音演習A」の概要

学生たちの英語発音力を伸ばすことを目的とするクラス。英語と日本語の発音の比較をし、その違いを認識した上で、舌の位置や唇の形などの特徴を理解しながら、発音練習を重ねる。特に英語の子音やリズムを身につけることに注力している。また、聞き取り練習も行う。毎授業、英語のセンテンスと歌の発音の小テストがあるので、各自事後学習として、復習および発音練習をしてくることが求められる。テストはマンツーマンで行われ、ひとりひとりに合ったフィードバックが行われるので、確実にスキル向上をはかることができる。

正しい発音と自信を身につけ、実践的英会話力を短期間で習得

口内の舌の動きを学び、ネイティブの発音を身につける

——ネイティブみたいに発音すんねん♪——

藤原先生のシラバスを見ると、真っ先に目に飛び込んでくるのがこの「発音演習A」のタイトルコピーである。堅く真面目な内容が並ぶ大学のシラバスの中では、確実に異彩を放っている。「どんな先生で、どんな授業なのだろう?」誰しもがそう思うのではないだろうか。実際、この演習の受講のきっかけが、「シラバスの内容が面白かったから」という学生も複数人いた。大阪芸人のような先生が登場するのかと思いきや、にこにこと教室に現れたのは、穏やかで柔和ながらも堅実そうな「先生」だった。

教室は、各自パソコンとヘッドセット(イヤフォン&マイク)が装備されたPC演習室。教室の正面には大きなスクリーンが掲げられ、人の横向きの頭部のレントゲン写真のような画像が映し出されている。始業のチャイムが鳴ると、さっそく子音の発音に入る。その日は発音記号の/ ʃ /と / ʒ /。毎回2個の子音の発音演習を行う。先生の「ホイっ!」という掛け声で、「シュっ」という発音とともに、正面のレントゲンのような頭部の口内で舌が動く。おぉ、と感心していると、その頭部がくるりと正面を向いた。3D画像だ。これが非常にわかりやすい。

従来の英語の発音練習というと、先生の発声を聞いて真似をするように練習をしたものだが、実際真似ようと思っても、聞いただけではなかなかうまくいかないものだ。実はこの口内の舌の動きこそが、ネイティブに近い発音をするには大事なのだ。受講している学生たちからも、この舌の動きがわかったおかげで苦手な発音もできるようになった、と好評だ。

「カタカナ」が英語発音の上達を妨げている?!

配られた演習プリントに沿って、先生の説明が入る。そしてまた「ホイっ!」という掛け声で、ヘッドセットマイクを付けた学生たちが各自練習をする。その子音単体から始めて、その子音を含んだ単語、文章、会話文、と段階を経ての練習である。例えば、/ ʃ /であれば、まず単体で数回練習し、その後「she」「shut」「short」といった単語、次に「shoeshine」「washing machine」のような複数個所にその子音が出てくるもの、そして「She likes social studies and English」のように文章内で複数個所にその子音が出てくるもの、最後に会話文での練習といった具合だ。この中のいくつかの文章が、本日の「小テスト」の課題となる。

「小テスト」ということで、みなさんにもここでその課題文を「体験」してもらおうと思う。次の文章を/ ʃ /の発音(下線部)に留意して、数回口に出して読んでみてほしい。

She sells seashells on the seashore. (彼女は海岸で貝殻を売っている)

うまく言えただろうか。これを敢えてカタカナで読み方を書いてしまうと、「シー・セルズ・シーシェルズ・オン・ザ・シーショア」といったところだろうか。「シー」「セ」「シー」「シェ」「シー」「ショ」と続くので、カタカナでも読むのは難しいのに、さらに英語の子音の違いを区別しなければならない。例えば「シー」という音はカタカナだと3回登場するが、頭の「She」の「シー」と「seashells」「seashore」の「シー」は発音が違う。そうなのだ。実は日本人にとってこの「カタカナ」が、英語の発音教育にとっては阻害要因となっている。

「アイウエオという日本語の母音に対しても、英語の母音は/ɑ, ʌ, æ, i, u, ə, ɜ, ɔ, o/など完全に一致していません。カタカナも日本語ですので、『デスク(/desuku/)』と『desk(/desk/)』では発音が違います」と藤原先生。確かに発音記号で違いを意識すると、その発音はまったく違う。「例えば、海外の飛行機に乗って外国人の客室乗務員にドリンクを頼む際に、カタカナで『オレンジジュース』と言っても通じない時があったりするでしょう?」つまり正しい発音で話さないと通じない、という当たり前と言えば当たり前の話なのだが、なかなか実践できていないのが実情である。

英語を学ぶことで、日本語を「知る」

先生は、この日本語の発音と英語の発音の違いを認識することから、英語発音の習得は始まると言う。さらにそれは発音だけの話ではないとも言う。「母国語の日本語からは、音声も文法も認知も逃れられないと考えていますので、外国語である英語を学ぶには、母国語との違いを意識せざるを得ないと考えます」

こうして日本語と英語を比較しながら、その違いを認識していこうとすると、自然と自分たちの母国語である日本語をあらためて「知る」ことになる、と先生は言う。私たちが幼い頃母国語である日本語を学ぶ際には、特に発音記号などを知る必要もなく、耳から聞いたものから無意識に日本語の発音を習得している。そのためこうして外国語を学ぶ際に、日本語の発音というものがどういったものなのか、あらためて認識することになるのである。

例えば、みんなのよく知っている単語「sandwich」は、実際には/d/を発音しない。「サンドイッチ」ではないのだ。また、単語だけではなく文章となった時の発音にも注意が必要なため、文章での発音時には、特にリエゾン(リンキング)などの音の連結や脱落への注意もうながす。「I’ll meet you.」の「meet you(/miːt juː/)」は、/miːtʃu/のようにつながってひとつの単語のようになり、かつ違う音に変わる。「このような現象は、発音時よりも聞き取りの場面の方が難易度が上がります」と藤原先生。

「単語」だけではなく、「文章」での発音学習でリスニング力も向上

受験英語では、単語帳でその単語の意味と発音を繰り返して覚える。そんなに勉強してきたのに、いざ、外国人から英語で話しかけられると、聞き取れないことが多い、という経験を持つ人は多いのではないだろうか。その多くの理由が、この文章になった時の発音に対する無知であったりする。

例えばよくテレビ番組など聞かれる「チェキラ!」という言葉。敢えてカタカナで「チェキラ」と書いたが、あれは「check it out」である。しかしネイティブは「チェック・イット・アウト」とは言わない。つまり「check it out」が「チェックしてね」という意味だということを知っていても、「チェキラ」と言われてその意味だと解せなければ、何を言われているのかわからない。ちなみに英語学習の初めに基本的な主語として習う「it」も、ネイティブは「イット」とは言わないし、目的語の「her」や「him」も文章内での聞き取りはなかなか難しい。

この「発音演習A」の演習のステップに会話文があるように、私たちが英語を学ぶのは、最終的には英語でコミュニケーションをするためであり、会話することはその目標のひとつである。その意味で、この授業が発音のみならずリスニングの手がかりも与えてくれるのは、英語の会話スキルを充足するのに意義深いだろう。

「歌」から楽しく英語のリズムを学ぶ

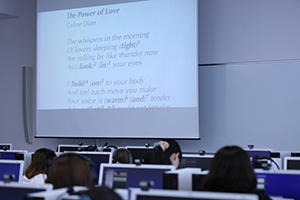

授業の後半に入ると、前方のスクリーンに今度は歌詞が映し出される。歌手名を見ると、「Celine Dion」とある。ん?ポップス?「先週はアップテンポの曲だったので、今週は少ししっとりしたバラードを選んでみました」と先生がにこやかに笑う。学生たちはヘッドセットで、今度は歌を聞く。みんなの表情が、先ほどの発音練習の時に比べてずいぶんと柔らかい。うっとり聞いている人もいれば、一緒に口ずさんでいる人もいる。全体的に少しリラックス感が漂う。

藤原先生が「歌」を教材として取り入れている理由は、英語のリズムの習得だと言う。「授業で各音の説明を理解しても、アクセント、強弱やイントネーション、音の連結や脱落はなかなか身につかないので、リズムに乗せて楽しく、多少無理やりにでも習得してもらおうという意図です。歌は一単語一単語を区切って、同じ強さで歌っても上手く歌えない(発音できない)ので、身につきやすいと考えています」

確かに、カラオケで洋楽を歌う時、歌詞テロップの英単語をひとつひとつ読むように歌うと、まったく音楽と合わなくなる。「リズムに合わせるので、意味の切れ目(=音の切れ目)で歌詞が切れず、日常会話からすると自然ではないことがあります。しかし、英語のリズムを習得するには有効ですし、なにしろ学生が楽しそうです。楽しく練習することは効果的な習得につながると思いますし、私もうれしくなります。たまに、歌の練習の方ばかりに力を入れてくる人もいますが(笑)」と先生は笑う。実際、話を聞いた学生の中にも歌が好きな学生がいて、彼女は「テストはAメロだけなんですけど、せめてサビまで歌いたいです(笑)」と、積極的な姿勢をみせていた。

そう、この「歌」も「テスト」の課題なのである。

マンツーマンのテストで丁寧な個別指導

このように先生は学生たちに15回という制限された時間の中で、いかに効率的にスキル習得してもらうか、様々な工夫を用いている。「歌」もその工夫のひとつであるが、全体として飽きさせない構成にしているのだ、と言う。「複数のパートに分けて飽きさせないようにしています。この授業だと、1つの音の解説と全体練習に20分、各自の練習が5分で1回の授業で2つの音で50分。課題の歌に10分、残りは小テストを兼ねた個々への指導となっています」

そう、この「発音演習A」は、毎回最後に発音の小テストがある。それもひとりひとりが先生に向かって課題の文章と歌を披露して指導を受ける、というものだ。いわゆるマンツーマンテストなのである。

この授業がベスト・ティーチング賞を受賞したことからもわかるように、藤原先生の授業は超人気授業である。毎年申込者が殺到し、その中から抽選で当たった幸運な学生が受講できる。そのため人数は定員いっぱいの35名ほど。1限目にも関わらず、欠席者もほとんどいないという。

その35名がみな、先生の前に列になる。長蛇といってもよい長さである。ひとりが終わると次の学生が藤原先生の前に進む。1週間ちゃんと練習してきた学生は、自信に満ちた表情で発音を披露している。歌を人前で歌うのは、英語でなくとも恥ずかしいものだから、みんなちゃんと歌うのかな?と思いきや、教室の一番後ろで聞いていても、軽やかな歌が小さくではあるが聞こえてくる。どうやら先週出された課題曲はSpice Girlsの曲だったようだ。この歌を英語で歌えたらカッコいいな、と思う歌である。「サビまで歌いたい」と言った先の学生の気持ちがわかるような気がした。

もちろん歌が苦手な人もいる。どちらかというとそちらの方が多いかもしれない。それでもこれは「小テスト」である。学生は単位を取るためには、やらねばならない。テストのために無理やりにでも練習し、人前でその成果を披露し、個人的にフィードバックをもらうことは、発音上達にとってはこの上ない環境である。発音が苦手な学生も、5回、10回と回を重ねるごとに確実に上達が確認されるという。そんな民間の英会話学校のような環境が、多人数受講の大学の授業であるとは。このマンツーマン指導は、どうやら大学内でも稀有のようだ。そんなところもこの授業の特色であり、人気の理由でもある。

「よっしゃあー!」

どうやら、今の学生は「合格」のようである。

教える責任、そして学生の未来を想うやさしさ

「ホイっ!」「よっしゃあー!」

授業を通してよく聞かれた先生の掛け声である。シラバスに「ネイティブみたいに発音すんねん♪」と書いた先生であるから、そう驚きはしなかった。が、どちらかというとその授業の内容が、終始しっかり真面目な内容でぎっしりだったことの方が意外だったかもしれない。

新しいものに安易に飛びつかず、科学的理論に基づいた、成果に責任の持てる教材やメソッドを用いる、という態度も、責任感のある真面目な先生の性格をあらわしているように思う。「短大は社会に出るまで、期間が短いですからね。短い期間でできるだけ上達してほしい、と思えばこそです」

この授業を受講するのは、先生が「観光さん」「国際さん」と呼ぶ、英語コミュニケーション学科の観光ビジネスコースと国際コミュニケーションコースの学生である。大学で学んだ英語を就職や社会に出た際に、リアルに活かしたい学生ばかりである。ゆえに先生も、社会に出た後の学生たちの未来を想い、その助けとなるスキルを確実に身につけてもらおうと日々奮闘しているのである。

海外の文化や生活に、若いうちに触れてほしい

英語は、コミュニケーションのツールである。目標は英語のスキルを習得すること自体ではなく、その先にある外国人たちとのコミュニケーション能力を得ることである。そして勉強の成果を実感し、自信を創出することも目標のひとつであるという。

藤原先生は何度も強調する。「発音だけを磨いても(または、この授業だけで完結していても)、コミュニケーション能力の向上にはつながりません。日本語と英語の発音の違いから他の授業で扱う文法、意味、認知、文化、社会の違いを理解し習得できれば良いと考えています」そのため先生は、英語に関する他の先生の授業も積極的に受講するよう勧める。他の先生と連携して、総合的に学生指導を考えているのだ。

総合的な英語コミュミケーション能力をつけるために、機会があったらぜひ、海外留学などで「生活」を体験してほしい、と先生は言う。それもできれば体力・気力のある20代など若いうちに行ってほしい、と。それは、先生自身の体験からくる実感である。

先生は約10年前に海外研修で1年間、カルフォルニア大学のバークレー校に客員研究員として赴任した経験がある。単身赴任ではなく、家族で行ったのが良かったそうだ。それは「生活」するために英語を使い、「生活」することが文化理解につながる部分が大きいからである。そして当時幼少だった娘さんの英語を習得していく過程を近くで実感できたことも、今の先生のメソッドに大きく影響を与えているように思う。

もともと先生が中・高校生の時に、海外の翻訳小説や映画、音楽などの欧米の文化に興味を持ったことから始まった英語の道。今でもその趣味は変わらないという。先生の授業は、そんな先生の豊かな文化背景も一緒に享受できる場でもある。その他の趣味はマラソンだ、とのことだが、残念ながら今回の取材では聞きたい話が多過ぎて、詳しくお話しを聞けなかった。また学生情報によると、どうやらあの「チコちゃんに叱られる」の「チコちゃん」ファンだとか。確かに研究室の入口にはチコちゃんが・・・藤原先生、まだまだ奥深い魅力のある先生である。

「発音演習A」受講生の声

「発音演習A」を受講している学生の皆さん

「発音演習A」を受講している学生の皆さん

「発音をよくしたかった」という受講理由はもっともだ。中には、「もともと発音には自信があったが、よりきれいな発音を身につけたかったから」という強者も。また、「読む力だけでなく、話す力をつけたかった」とさすが英語コミュニケーション学科らしい回答も返ってきた。シラバスの内容の面白さに惹かれた人もいたが、特に「歌のテスト」に興味を持ったという人が複数人いた。入学して初めて受講科目を選ぶ際に、助言役の先輩に強く勧められて選んだ、という人も。どうやら藤原先生の授業は、代々その人気が受け継がれているようだ。

先生の人柄については、「くだけたシラバスの内容から、明るくて面白そうな先生だと思ったがその通り」、と期待通りの回答が。しかし一番多かったのは、「ひとりひとりに丁寧で優しい」、「学生ひとりひとりをよく見ている」と、ひとりひとりに丁寧に接する誠実な先生の姿が見てとれる。

授業は「内容が楽しい」「わかりやすい」「マンツーマンで丁寧に教えてくれるので、その場で理解できる」と大好評である。発音だけでなく、英単語の歴史的背景も絡めて教えてくれるので、英語により興味が持てた、という声も。

発音を良くしたいという学生は、「苦手な発音も克服できた」とその成果に満足のよう。また、「歌のテストによりリスニング力も身についた」と先生の意図通りリスニング力の向上も実感されている。英語のリズムを理解することによって、読む力も向上させた学生もいた。「聞いて真似ることが習慣化した」「自分の発音を客観的に見直すことができた」と、受講しながら自然と英会話上達のメソッドを会得した上級者もいた。「英語が綴り通りに発音しないのはなぜ、という中学の頃からの疑問が解けた」という感想には共感を感じる。

習得した英語力の活用を問うと、現実的なTOEIC対策、という答えもあれば、「将来海外に住みたいので」といった夢を語る学生もいる。観光ビジネスコースの人はホテルに就職希望の人が多く、ここで身につけた英語力を仕事でリアルに活かしたい、とのこと。今の学生生活の中でも、「ネイティブの先生と円滑に話したい」とか、「ウェディングプランナーになりたくて今結婚式場でアルバイトをしているが、最近の結婚式は外国人がいることが増えたので、コミュニケーションがとれると良いと思う」などと、英語コミュニケーションの必要性は高い。「特に夢とかはないんですけど・・・」と遠慮気味に答えてくれた学生は、「とにかくこれからはより一層グローバル化が進むので、何になるにも英語が必要だと周囲に言われた」と言う。まさにこれからの時代は、何になるにも、英語は力強い武器になるだろう。

藤原正道教授のプロフィール

筑波大学第一学群人文学類卒、筑波大学大学院教育研究科英語教育コース修士課程修了後、

1991年4月 国立小山工業高等専門学校 専任講師、

1995年4月 実践女子短期大学英文学科 専任講師、

2000年4月 実践女子短期大学英語コミュニケーション学科 助教授、

2008年4月 カリフォルニア大学バークレー校 客員研究員、

実践女子大学外国語教育センター、実践女子大学人間社会学部の非常勤講師などを経て、

2017年4月 実践女子大学短期大学部 英語コミュニケーション学科 教授、学科主任、現在に至る

研究分野は、「認知意味論」「語用論」

筑波英語教育学会(1989)、日本英語学会(1991)、英語語法文法学会(1994)、日本認知言語学会(2009)所属。

おもな著書に、「ユースプログレッシブ英和辞典」(小学館)がある。

「英語話者と日本語話者の時間把握についての一考察」(実践女子大学外国語教育センター)

「食べ物の名付けについての認知意味論的一考察「たこ焼き鶏肉入り」を中心に」(実践女子大学言語文化教育センター)

「英語の主語の人称代名詞の省略と丁寧表現についての一考察」(実践女子大学言語文化教育センター)などの論文を発表。

趣味はマラソン、映画・海外ドラマ鑑賞、建築・絵画鑑賞、音楽鑑賞、読書。