2019年1月

給食マネジメント実習(管理栄養士専攻2年生)

食生活科学科助手Y.K.

本日の給食マネジメント実習では、食品構成表を用いて6日間の献立を作成する課題に取り組みました。

食品構成表とは、ある一定期間(1か月程度)において、望ましいエネルギーと栄養素摂取が得られるように、どのような食品や食品群(穀類や豆類などの分類のこと)を、どの程度摂取すべきかの目安量を食品群別に1日(1食)当たりの量を一覧表にして示したもので、バランスの良い献立を作成するために活用します。

まず初めに、【料理様式:(和食・洋食・中華など)】と【主菜(メイン):肉・魚・大豆(大豆製品を含む)・卵】の組み合わせを考えます(今回の献立作成は、主食はご飯と指定しました)。

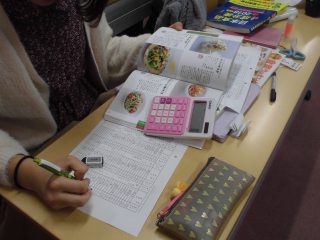

次に、主菜について、料理本(レシピ集)等を参考にしながら具体的な料理を記入し、使用する材料と重量を記入します。材料の重量は、食品構成表を元にした6日間で使用する目安量を使い切るように設定していきます。その際、重量は全てグラムで記入し「少々」や「適量」などの目分量は使用せず重量に変換します。

その後、副菜や汁物も同様に献立の組み合わせを考えながら料理を決め、材料の重量を設定していきます。

献立は、「ある1日(1食)ですべての食品群を網羅し、規定通りの重量を使用しなければならない。」というわけではなく、1食が偏ったとしても、一定期間(今回の課題では6日間)で平均した場合に設定値に合っていることが重要です。

学生の様子を見てみると、乳・乳製品(牛乳やヨーグルト、チーズなど)を上手く献立へ取り入れることや、料理の組み合わせを考えることに苦戦していましたが、中には上手にバランスよく献立を立てていた学生もいました。

3年生になると実際の給食現場で学ぶ「校外給食実習」が待っています。給食マネジメント実習で学んできたことをよく復習し、目標を持って実習に臨み、自身の更なる成長につなげて頂きたいです。

参考資料・引用文献

冨田教代・神田知子・朝見祐也 編

「管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム2015準拠 第10巻

給食系管理論実習 給食の運営の実際と給食経営管理の総合的理解」

医歯薬出版株式会社(2016年)

公衆衛生学b(管理栄養士専攻2年生)

食生活科学科助手S.K.

1月下旬、大学は期末試験の真っ只中です。学生は試験勉強やレポート作成に一生懸命取り組んでいます。

今回は、管理栄養士専攻2年生の授業である「公衆衛生学b」についてご紹介します。

この授業では、健康課題に関する保健・医療・福祉制度について学びます。

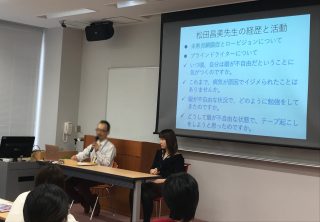

福祉制度を学ぶ回では、視覚障がいを持ちながらテープ起こしのお仕事(ブラインドライター)で活躍されている、松田昌美先生に講演していただきました。

松田先生は目の前に出された指の数がわかる程度の視力がある弱視で、外出時は白杖を使う生活をされています。テープ起こしとは、取材や講演、会議などで録音された音声を聞いて文章にするお仕事です。松田先生は聴力がとても良く、倍速の早送り音声や複数の人が同時に話している音声を聴き分けることや、話者の感情も文章として再現することができるそうです。拍手を聞いてその場に何人いるのかを当てる、という特技があり、講演していただいた日も見事当たりました!(71名出席で、松田さんのお答えは70名!)これには学生もびっくりしていました。

(右:松田先生)

(右:松田先生)

講演では、弱視や未熟児網膜症について、テープ起こし(ブラインドライター)の仕事について、日常生活で困ること、工夫していること、視覚障がい者へどのような手助けをすればよいのかなどといった学生からの質問に答えていただきました。

視覚障がい者の方が日常生活で困ること。なんだと思いますか?

食事や身支度、電車などでの移動、街を歩くこと…たくさん思い浮かびますが、実際は慣れや時間をかければほとんどのことはできるので、困ることはあまりないとのこと。松田先生は料理がお好きで、揚げ物は音で火の通り具合を判断するそうです。

たいていのことはお一人でできる松田先生がとても苦労したことは、一人暮らしを始めることでした。障がいがあると不動産屋で話すら聞いてもらえず、仕事をしても賃金が安く、生活費を貯めることも大変だったそうです。このような社会の仕組みも障がい者の自立を難しくしているのだと知りました。

自立を難しくしていることもあれば、助けていることもたくさんあります。

障がい者の方でも脱ぎ着がしやすくおしゃれが楽しめるファッションブランドや、カメラで物を撮影するとそれが何であるかを音声で教えてくれるアプリなどがあり、初めて知る学生が多く興味津々のようでした。

視覚障がい者の方へどのような手助けをしたらよいか、という質問に対しては、「まず声をかけてほしい。そのときの状況や人によって助けて欲しいことは様々なので、手助けが必要なのか、大丈夫なのか、声をかけてもらいたい」というお答えでした。また、「不足している支援はなにか」というと「声掛け」と教わりました。障がいがある方と接する機会が少ないと、サポートをしたいと思ったときになかなか声をかけにくいかもしれませんが、「自分の一言が支援になる」と思うことで声掛けが増え、障がいの有無にかかわらず誰もが生活しやすい社会にしたいと思います。

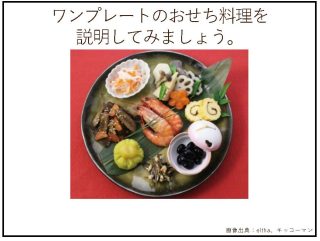

みなさんは目が見えにくい方に、このおせち料理をどのように説明しますか?

授業では実際に松田先生に伝わるように、学生に説明してもらいました。

初めはどのように説明すればよいか戸惑っていましたが、「1時の位置に人参や蓮根などの煮物があり…」と、お皿を時計に見立てて説明することで、どこに何があるか伝えることができました。

「目で味わう」という言葉もあるように、多くの人は食事をする際は見た目からも美味しさを感じています。視覚障がいがある人にはそれが難しい場合があるので、単に「煮物」と言うのではなく「人参や蓮根はお花の形に切ってあり…」と、盛り付けや色合いなどを詳しく説明すると、より楽しく美味しく食事ができる手助けができそうですね。

最後に、管理栄養士を目指している学生に伝えたいことをお聞きしたところ、視覚障がい者の方は見て楽しむことができないことがあるため、食感や触感、食器に工夫がある「見えなくても楽しい食事」が増えたら嬉しい、とのことでした。また、栄養素の摂取バランスが悪くなる人も少なくないので、管理栄養士として健康的な食生活のサポートをして欲しいとアドバイスをいただきました。講演後に学生が書いたアンケートでは、松田先生の講義を聞いて多くの学生が、「将来管理栄養士として障がい者の方も楽しめる食事を提案したい」などといった将来に向けた新しい目標ができていました。

(講演後も学生からたくさん質問がありました)

(講演後も学生からたくさん質問がありました)

今回の講演を通して、障がい者の方の日常生活や社会の取り組みについてだけでなく、管理栄養士を目指す学生だからこそ「障がい者と食」について考えが深まったのではないかと思います。

貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。

教職実践演習(栄養)

食生活科学科助手S.S.

寒さが厳しい季節になりました。

今回は4年生の教職課程科目である「教職実践演習(栄養)」をご紹介致します。

管理栄養士専攻、健康栄養専攻では、小学校や中学校で子供達に食の大切さを伝える「栄養教諭」の免許を

取得することができます。

この授業では、4年間で学んできた理論と実習体験を繋げていきます。

授業では、小学校の調理実習を想定し、先生役の学生と生徒役の学生に分かれ、模擬授業を行いました。

テーマは、「2つのお茶を比べてみよう」です。

私たちの生活に身近な緑茶とほうじ茶の風味や味の違いを知ることを目的とし、家庭でも使用頻度が減った急須を使ったお茶の入れ方を授業の中で行いました。

茶葉の色の違いや風味の違いを感じてもらいます。

(左がほうじ茶で、右が緑茶です。)

(左がほうじ茶で、右が緑茶です。)

実際に急須を使い、2種類のお茶を入れます。

お茶菓子として、白玉団子も作りました。

お茶の風味や色の違いを感じながら、試食します。

実習の後には、指導内容の振り返りをします。生徒役だった学生から、授業の良かった点、悪かった点について意見を出してもらいました。

学生からは、「スムーズに授業を進めることができたので、+αで出来ることがあったのではないか」という意見や「今までは、講義形式の模擬授業だけだったが、今回は調理実習を行ったので準備が大変だった」という意見がありました。

これまで学んできた理論や学内及び学外での実習体験を生かして、栄養教諭として活躍してほしいと思います。

生化学実験

食生活科学科助手Y.U.

管理栄養士専攻2年生の必修科目である「生化学実験」についてご紹介します。

今回は、カフェインに関する実験を行いました。

一般に、お茶やコーヒーに含まれるとして知られているカフェインですが、血管収縮作用や催眠効果を打ち消す作用があることから医薬品に用いられていることをご存知でしょうか。

今回は、普段飲用している紅茶を班ごとに持参してもらい、その紅茶から抽出したカフェインと市販の鎮痛薬の成分であるアセトアミノフェン・イブプロフェンの混合物を用いて、カフェイン量の比較を行いました。

~実験の流れ~

①紅茶の熱水抽出

紅茶からカフェインを含む抽出液を得ます。

この実験では、茶葉を5分間煮出すため、私たちが普段淹れる紅茶よりも抽出液は濃いものになります。

②有機溶媒による分離

分液ロートに抽出液とジクロロメタンを加え、ゆっくりと混ぜて静置します。

この操作で、カフェインはジクロロメタン層に移ります。

ジクロロメタン層を抽出しています。

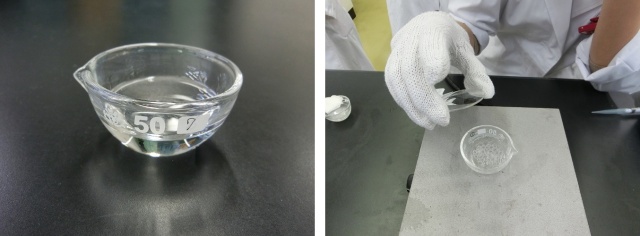

③昇華による再結晶

昇華によりカフェインを精製します。

針状に見えているのが、カフェインの結晶です。

綺麗な結晶が得られ、学生は驚いているようでした。

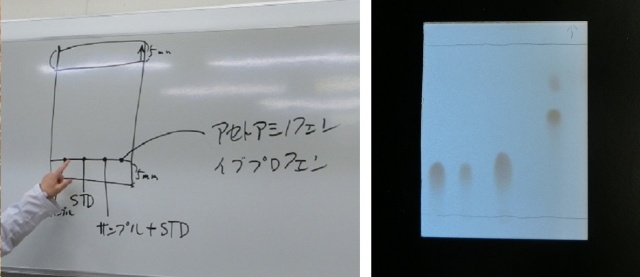

④薄層クロマトグラフィーによるカフェイン量の比較

紅茶から抽出したカフェインとアセトアミノフェン・イブプロフェンの混合物をTLC板にスポットします。

TLC板の端を有機溶媒に浸して展開後、UVライトを照射し、スポットの移動距離を確認します。

移動距離をもとにカフェイン量の比較を行いました。

カフェインは、眠気を抑制するとして活用される一方、過剰摂取が問題となっています。今回の実験を通し、普段飲用している紅茶に含まれるカフェイン量を知ることで、カフェインとの付き合い方を考えてみてほしいと思います。

栄養指導実習b

食生活科学科助手H.Y.

新しい年を迎え、大学では冬休みが終わり、期末試験が近づいています。

今回は、健康栄養専攻3年生の必修授業「栄養指導実習b」についてご紹介します。

この実習は、栄養士が栄養指導対象者および対象集団に対して正しい知識を供与し、的確な栄養指導を実施する力を身に着けることを目的としています。

今回の実習は「災害時における避難所での栄養教育-ライフラインの遮断と食事計画」というテーマで、班ごとに丼ぶり1品の献立を考案し、調理台で調理を実演しながら被災者の方に説明する、というシチュエーションで発表してもらいました。

災害時には、さまざまな状況が考えられるため、条件に応じた臨機応変な対応が必要とされます。

前回の実習で各班が考案した、「ライフラインの遮断を想定し、電子レンジのみ使用可能(ガス・水道使用不可)」という条件下で調理可能な献立を、今回は実際に調理します。

各班の持ち時間は10分間で、発表を行います。

班内で栄養士係、下処理係、調理係、片付け係を決め、栄養士係が栄養面、調理する際のポイントなどを説明しながら進行していきます。

調理台の上には大きな鏡が設置されており、調理デモンストレーションの手元が見やすくなっています。

~調理デモンストレーションの様子(右側に立っている学生2名が栄養士班)~

~調理デモンストレーションの様子(右側に立っている学生2名が栄養士班)~

全部で8班あり、8種類の丼ぶりが出来上がりました。

その中の1つをご紹介いたします。

~チーズと豆の牛丼~

~チーズと豆の牛丼~

カット野菜や缶詰など、災害時に対応した食材を使用するなど、各班工夫してオリジナル丼ぶりを発表していました。

全班発表終了後、調理した丼ぶりを実食、評価します。評価票には項目ごとに5段階評価できるようになっています。項目には①おいしい②見た目がよい③衛生管理が簡単である④災害時に大量生産できるなどがあります。

~実食および他班の評価をしている様子~

~実食および他班の評価をしている様子~

評価票は班ごとに集計し、後日実習内で得点の集計結果(上位の班のみ)を発表いたします。

学生からは、「なかなか食材に火が通らず、予定通りに作業が進まなかった。」、「もう少し見た目に彩りがほしかった。」などの感想があり、実際に調理してみないと分からない点が多々あることを今回の実習を通して実感しているようでした。

大規模な自然災害が発生した場合、ライフラインが遮断された状況下でも被災者の方々に栄養バランスのとれたおいしい食事を提供し、食事面からサポートできるような栄養士を目指して日々勉学に励んでおります。